Decade è il segno lasciato dal Centro di fotografia indipendente a chiusura dei suoi primi dieci anni di vita. Tre i maestri che hanno fondano il Cfi, con sede in piazza Guglielmo Pepe, zona Mercato. Biagio Ippolito, Luca Anzani e Mario Spada. Decade raccoglie l’impegno consacrato nel tentativo di costruire un centro di ricerca, formazione e produzione artistica; lo sforzo di riunire un gruppo eterogeneo di studenti e studentesse trasmettendo loro gli strumenti necessari per comunicare attraverso la fotografia.

Prima di entrare nel Cfi si consumano cinque rampe di scale, così che poco rimane della sensazione di varcare la soglia di una scuola. Raggiunti dall’aroma di caffè, sembra di visitare casa delle anziane zie, una casa senza cucina né foresteria. Il suo ventre si colloca nella camera oscura, spazio stagno, affannato nei mesi più caldi. Al suo interno si diventa scolari, apprendendo a scrivere con la luce.

“La fotografia – scrive Mario Spada nell’epilogo di Decade – ha una relazione intrinseca con il tempo, inscindibile; l’operatore decide la velocità dell’otturatore, coglie un istante irripetibile, morto ed eterno, registra una sequenza di azioni condensate in un unico fotogramma ‘alterato’. Il nostro mestiere è costantemente condizionato dai tempi di realizzazione e dai tempi di consegna, spesso troppo convulsi per permettere una completa compenetrazione con l’oggetto del proprio incarico. Il ricorso alla tecnologia digitale ci permette di scattare una mole notevole di fotografie e di cancellarle immediatamente, senza concedere tempo alla digestione dell’immagine, a una scelta oggettiva, a una suggestione altra. E se invece da un errore, dimenticato e poi rivisto in un tempo successivo e lontano rispetto all’esperienza avuta durante la fase di ripresa, potesse nascere un nuovo sguardo? Al Cfi l’aria che si respira è differente: siamo in un contesto post-digitale dove si ha l’impressione che la necessità di avere un supporto fisico, tangibile, dia un senso meno virtuale al nostro lavoro. Fondamentale, per noi, è concedersi di vivere pienamente l’attesa”.

La curatela di Spada permette a chiunque incontri il volume, qualsiasi sia la sua esperienza con il medium, di leggerlo seguendo una narrazione del microcosmo che si fa cibo per l’immaginazione, fino alle sinossi che a fine libro accompagnano i progetti personali, preparate durante il corso riflettendo sui legami tra immagine e testo. E un’altra storia o assenza di storia, che disegna un vocabolario visivo, in un confronto costante con il panorama storico-contemporaneo. Tra le pagine è possibile leggervi le ombre di Kertész, i viraggi di Michajlov, i paesaggi di Evans o i ritratti di Soth, come orizzonte delle nuove cifre fuoriuscite dalla scuola napoletana.

Tre sono i corsi attivi nel centro: fotografia per il teatro, timonato da Spada; camera oscura primo e secondo livello, che predilige la sperimentazione di tecniche di stampa antiche, con il gusto di errare guidato da Luca Anzani; infine il corso annuale, prima fucina e principale attività di insegnamento.

Spaesamento del buio. Nella camera oscura. Primo scontro a segnare l’inizio del corso annuale. E poi luce rossa, a livellare gli studenti, e far sì che la magia dell’attesa, il rischio dell’errore e la disperata apparizione sul supporto, bastino come ingredienti per un innamoramento con la pratica fotografica. Dopo le lezioni di ritratto con Spada si passa agli appuntamenti di linguaggio fotografico con Angelo Turetta, grande autore romano: ex allievi e insegnanti accorrono per riascoltare aneddoti e retroscena di chi ha solcato la storia della fotografia e del cinema italiano e mondiale. Le crisi emotive-artistiche trovano spazio di cura nelle lezioni di Roberta Fuorvia, docente e curatrice della mostra finale, che segue gli studenti nel processo di creazione del proprio progetto. Nei suoi incontri si costruisce lo spazio dove sviscerare pulsioni e bisogni, ricordando quanto la ricerca abbia bisogno di spazi individuali, e collettivi, per dilatare le dimensioni delle proprie vedute. Qui si perde l’affezione per le proprie idee e per le proprie immagini. In queste lezioni prende forma l’orizzontale famiglia. E se, a partire da questa, tutti considerano il Cfi un possibile spazio di lavoro e di confronto, anche post-corso, ecco che alcuni vi fondano la propria professione e uno di questi è Mattia Tarantino, ex allievo, ora fotografo e post-produttore, che durante una chiacchierata racconta la sua storia.

«Decade Cfi nasce da un’idea di Mario Spada, nonché dalla sua grande voglia di fare. È stato lui a coinvolgermi in questo percorso. Non è solo un libro fotografico, nemmeno un catalogo. Io lo vivo come un oggetto ricordo, sia del Cfi, che di tutte le persone che lo hanno attraversato, plasmandolo e facendosi plasmare dagli incontri e dalle crisi vissute al suo interno. Per onorare il suo decimo compleanno è nata l’idea, e il dono, di questo libro».

Come siete arrivati alla composizione del libro?

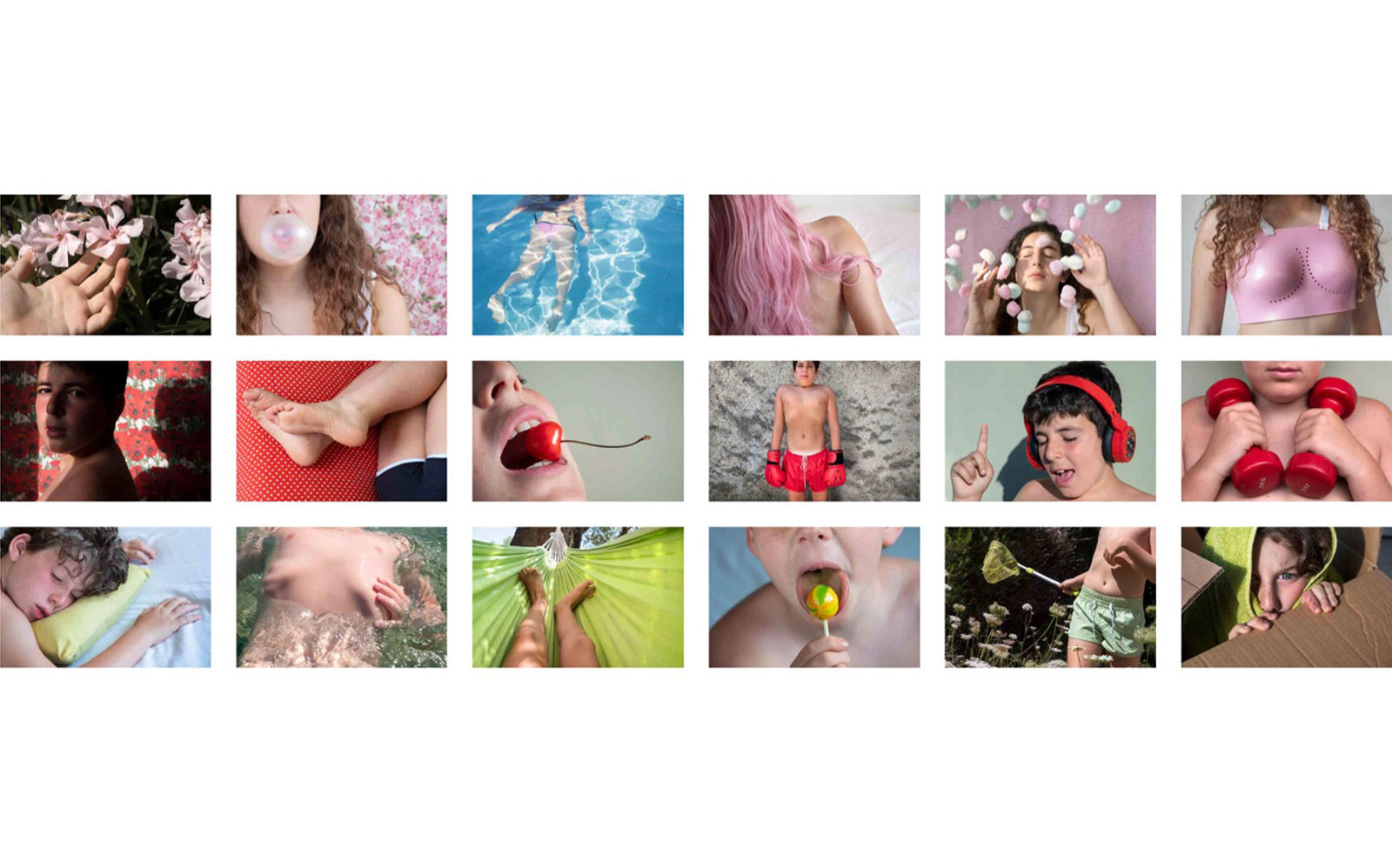

«Gli autori sono tutti studenti che dal 2014 hanno partecipato al corso annuale o al corso avanzato di camera oscura. Nel corso annuale è prevista la realizzazione di un progetto personale che sfocia in una mostra collettiva di fine corso. I lavori non sono inseriti in ordine cronologico. L’editing è appunto l’arte di mettere in sequenza le immagini, per dissonanza e similitudini, al fine di creare una storia, suscitare delle visioni, evocare altre immagini che altrimenti non avrebbero avuto vita. A me è stato affidato il compito di impaginare il lavoro, e poterlo fare mi ha permesso di seguire la storia del Cfi, e riscriverla all’interno del volume».

Come sei entrato in contatto con la scuola?

«Ho conosciuto il Cfi nel 2019 tramite Fabio Cito, fotografo ed educatore di CasArcobaleno a Scampia. Grazie a lui ho incontrato la fotografia. Ero stato bocciato più volte durante le medie, per questo entrai a far parte del progetto IoValgo sulla dispersione scolastica, che comprendeva anche due ore a settimana di fotografia. Fabio mi disse: “Sei bravo, provaci”, e così ci ho provato, semplicemente. Dopo un laboratorio con Antonio Biasucci mi sono iscritto al corso annuale. Da lì ho incrociato questa storia, diventando parte di questa famiglia. Dico famiglia perché nel tempo è stato uno spazio di formazione che ho riconosciuto come riferimento per il mio percorso. È lo spazio dove lavoro, dove lavora Mario, è quindi uno studio, ma anche scuola, è entrambi ma nessuno dei due. È uno spazio crocevia, qui è possibile incrociare studenti, professionisti o persone che di fotografia non sanno ancora niente e che sono passate soltanto per un caffè. È possibile che nello stesso istante si trovino persone che lavorano al computer, allo scanner, o stiano scattando dei ritratti in sala posa, e nel frattempo sia in corso una lezione di stampa a colori nella camera oscura, e poi arriva il momento del caffè, che sintonizza tutti…».

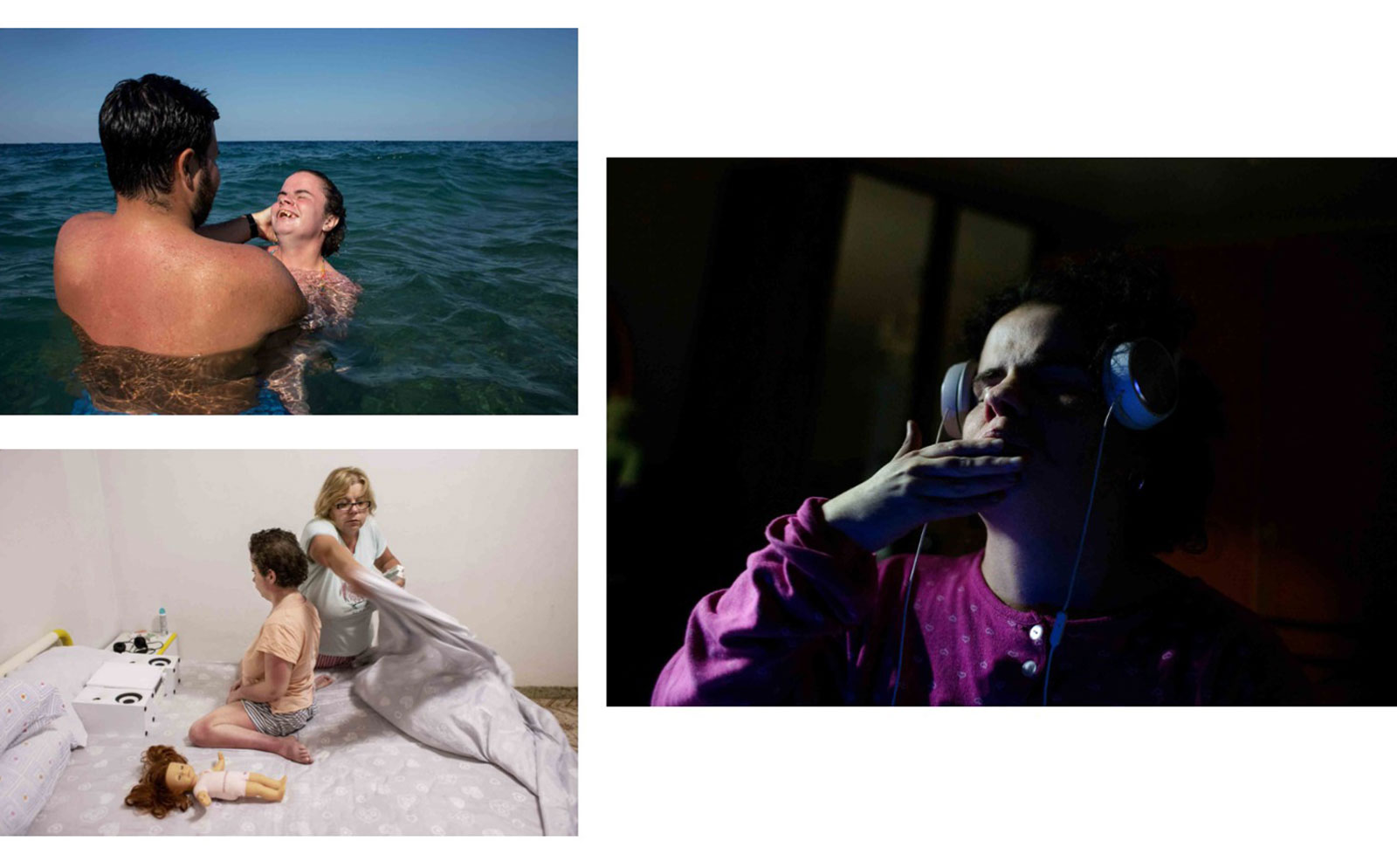

All’interno di Decade c’è anche il tuo lavoro di fine corso. Che cosa tratta?

«Il mio lavoro prende il nome di mia sorella, si chiama Marialaura. Spesso si inizia con la convinzione di raccontare una certa storia, per poi rendersi conto di voler raccontare tutt’altro. Alla fine il progetto fotografico non è altro che un passaggio, un cammino che ti porta a ciò che vuoi raccontare. Marialaura è nata prematura di circa quattro mesi. Ero convinto di voler raccontare lei, in realtà la mia intenzione era di raccontare l’unità di mia madre e lei. Il progetto non è finito. Terminerà solo quando una delle due, tra mia madre e mia sorella, se ne andrà. Ho pensato fossero un’unica cosa. Non è stato per me un peso scavare nel raccontare la mia famiglia. Lo è stato nel continuare a farlo, e lo è tutt’oggi. Dopo un po’ è necessario staccarsi. A volte pensi di non avere nulla più da raccontare, ma alla fine è importante anche smettere di pensare e continuare a fotografare, per dare l’opportunità agli altri di pensare».

Cosa sentivi nell’esporti, nel cambiare contesto?

«Quando si parla di periferia, a me viene in mente la parola emarginazione. Per me andare a Napoli equivaleva ad andare a Londra, spostarsi in una città che non mi apparteneva. In questo la passione per la fotografia è stata terapeutica, permettendomi di uscire dalla mia comfort zone e scoprire altri mondi. Sono nato in periferia, e l’arte mi ha dato la possibilità di uscire, scoprire dell’altro, riconoscendo e rispettando le mie radici».

Hai vissuto un’esperienza di dispersione scolastica, quanto la passione e alcuni incontri possono cambiare il nostro percorso?

«Se ci fosse passione su quello che si insegna, sarebbe tutto capovolto. Ci si dimentica del lato interno, emotivo. I ragazzi vengono trattati come alunni, e non come persone. Il fatto di non sentirsi a casa, in famiglia, porta i ragazzi ad allontanarsi. Il fatto di non sentirsi accuditi, la scuola dovrebbe dare questo, soprattutto in contesti del genere, dove la famiglia non c’è per motivi diversi. Dovresti andare a scuola e trovare una famiglia, è quello che manca, soprattutto. Manca anche il resto. Un ragazzo di periferia non può vedersi un film in sala per la chiusura della metropolitana che nega la possibilità di rientrare la sera dal centro storico. Dinamiche che portano un ragazzo a emarginarsi, ritenendo il quartiere l’unico spazio familiare, e nemico quello che c’è fuori di esso».

Come membro del Cfi, in quale direzione credi stia andando questa realtà?

«Ho sempre pensato che il Cfi sia il big bang degli artisti. Ed è anche la nascita per gli emarginati. Ti permette di raccontare quello che hai dentro, offrendoti il giusto binario, poi sta a te se seguirlo o meno. Il Cfi si presenta come una fucina, in grado di far fluire la creatività della tecnica e dell’arte in circoli di familiarità. Ogni anno partorisce una figliata, un esiguo numero di osservatori». (a cura di leonardo galanti)

Leave a Reply