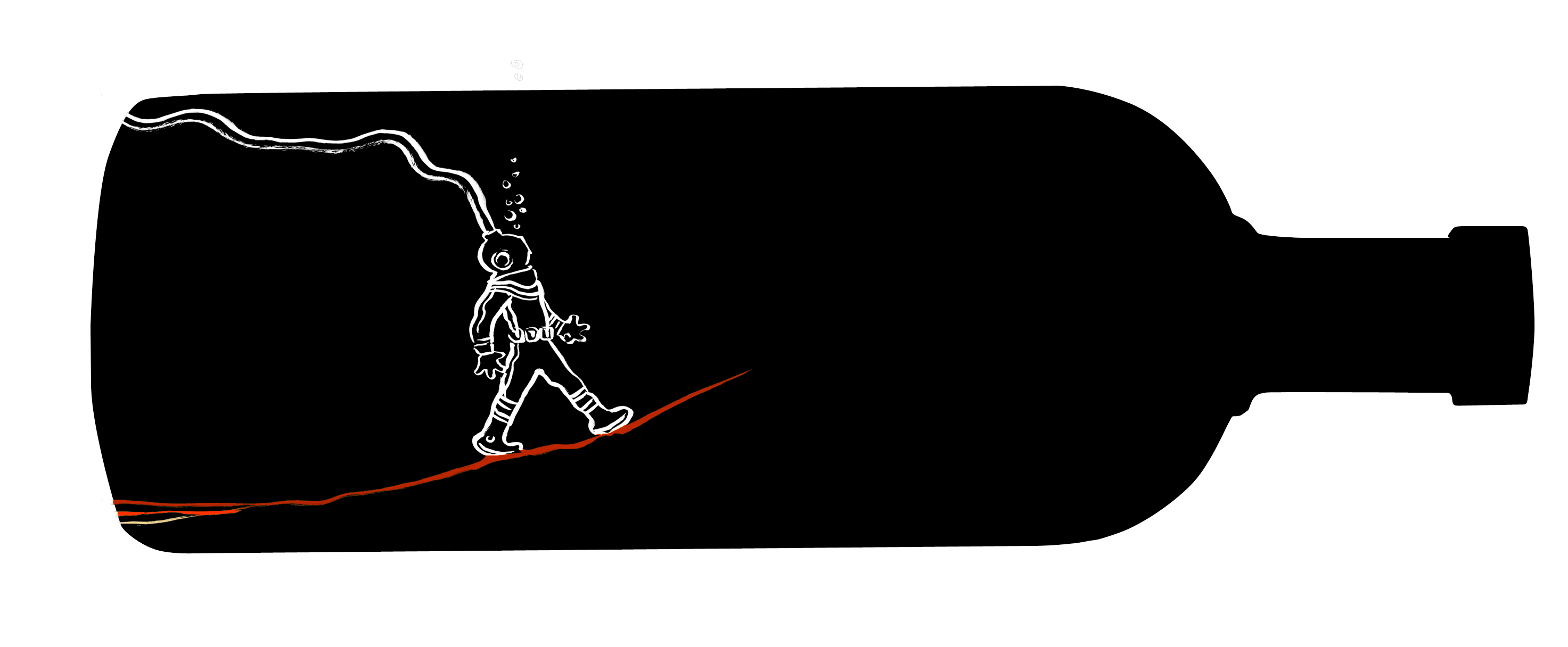

Il libro curato dalla sociologa Enrica Morlicchio, Il suono delle sirene spente. Deindustrializzazione, conflitto e ideologia a Torre Annunziata, per le edizioni Dante & Descartes, indaga con gli strumenti della sociologia la parabola novecentesca di una “piccola città” di mare, di tradizione artigiana e manifatturiera (famosa per i suoi pastifici), poi sede di aziende chimiche e siderurgiche, forte insediamento operaio fino agli anni settanta, “fabbrica totale”, come la definisce, o la idealizza nel ricordo un ex operaio, infine città “dismessa” in blocco, con le fabbriche statali svendute col trucco, la criminalità organizzata che occupa gli spazi vuoti, i giovani che cercano lavoro altrove e i piani di riconversione che galleggiano per anni nel limbo delle buone intenzioni.

Negli ultimi vent’anni il nome di Torre Annunziata si è associato spesso a eventi connessi alla criminalità: il massacro di San Valentino del 1984, otto persone uccise a colpi di mitra davanti a un bar; l’omicidio del cronista Giancarlo Siani che lavorava sugli intrecci tra camorra e politica nella cittadina; lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni camorriste nel 1993; lo scandalo pedofilia e l’omicidio della donna che aveva osato rompere il muro di omertà… Il libro si propone di “smentire i paralizzanti luoghi comuni che portano a vedere solo le forme di disgregazione sociale” e lo fa descrivendo la complessità del presente – la ricerca rientra nell’ambito di due progetti, uno nazionale su “Le tendenze al mutamento della società italiana” e uno finanziato dal Dipartimento di Sociologia della Federico II, dal titolo “Storie ordinarie di gente comune” –, mettendo al centro dell’indagine il lavoro e utilizzando, oltre ai documenti ufficiali, anche un buon numero di interviste biografiche, per cui in ogni capitolo il passato riemerge, sia come elemento indispensabile per l’interpretazione che come riferimento emotivo, età dell’oro di una città che perdendo la sua laboriosità, sembra aver smarrito la sua armonia.

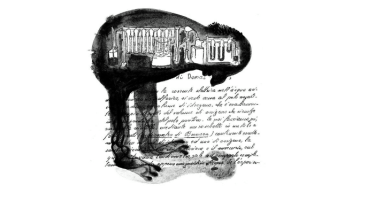

«Torre Annunziata – dice un ex operaio in un brano di intervista – era tutta una fabbrica, non c’era “la” fabbrica (…) qui sopra c’era una compagnia di operai scalpellini che facevano lavori in montagna con la pietra lavica. Giù a don Ciro c’erano delle piantagioni di frutta che la mattina i carretti caricavano e la portavano al mercato a Napoli. Poi c’è il mare, è sempre stata una zona peschiera… C’era l’artigiano del legno che faceva la sedia cesellata, faceva la sedia incrociata di paglia. Era tutto un lavoro, la mattina era un’armonia…».

Ma tra tutti i contributi dei ricercatori (Pilato, Pirone, Pratschke, Raiola, Scognamiglio) che compongono il mosaico della città tra passato, presente e futuro, una menzione a parte merita il capitolo affidato all’unica non-sociologa, l’avvocato Elena Coccia, che descrivendo l’eutanasia di una fabbrica, la Deriver – nel cui processo ha difeso gli operai – mostra in una ventina di pagine un esempio recente delle pratiche di “sviluppo” messe in atto nel meridione con la fattiva collaborazione dei poteri forti, politica, impresa e camorra.

La Deriver era un’industria siderurgica del gruppo Ilva, a partecipazione statale, dove si fabbricavano laminati, tondini, binari ferroviari. Negli anni ottanta è ancora un’azienda forte, con centinaia di dipendenti. La sua unica concorrente in Italia è una ditta privata, la Redaelli. All’inizio del 1990 le due concorrenti firmano un contratto preliminare in cui “lo Stato” si impegna a vendere la Deriver alla Redaelli per tre miliardi e trecento milioni di lire. In realtà, secondo una perizia comunale, solo il valore catastale dell’area ammonta a quarantacinque miliardi. Eppure, un perito nominato dopo l’accordo, ne fa una valutazione che coincide alla lira con il prezzo di vendita già stabilito dai contraenti. Il primo agosto del ‘90 viene comunicato ai rappresentanti degli operai che la fabbrica è stata venduta. Ma i componenti del Consiglio di fabbrica non lo riferiscono ai loro compagni («…era strano – commenterà al processo un operaio – quelli del Consiglio si erano fatti sfuggenti. Alcuni avevano comprato la macchina nuova, altri avevano avuto in gestione dall’azienda i campetti di calcio»). Gli operai se ne accorgono solo quattro mesi dopo, quando ricevono la busta paga con l’intestazione della Redaelli. Allora scendono in piazza, bloccano i binari, mettono la città a soqquadro. A guidarli sono i membri del Consiglio di fabbrica, gli stessi che in quel momento hanno già negoziato con l’azienda il loro passaggio a un’altra fabbrica, per avere i vantaggi delle leggi speciali di cui la Deriver non avrebbe goduto. Ma questo, durante le proteste, ancora nessuno lo sa. Così come nessuno è a conoscenza di un ulteriore accordo, tra Ilva e Redaelli, siglato poco prima che scoppino i tumulti. Il documento, che viene fuori durante il processo, prevede che per ogni giorno di sciopero la parte acquirente avrebbe risparmiato cinquanta milioni di lire. Le proteste durano da gennaio a marzo del ’91 e alla fine il privato acquisisce senza sborsare una lire la fabbrica statale.

Alla fine di una lunga indagine verranno mandate a giudizio quattordici persone, alcune del gruppo Iri, altre del gruppo Redaelli, ma anche alcuni membri del Consiglio di fabbrica in odore di camorra. Ma lo Stato, che in teoria sarebbe la parte lesa, non si costituirà parte civile al processo. La sentenza assolverà tutti gli imputati “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”. (luca rossomando)

Leave a Reply