Dall’edizione napoletana de La Repubblica del 30 settembre

Delle molte voci che si levano in questi giorni per fugare le ombre (anche giudiziarie) che si addensano sulla gestione delle politiche sociali in città, ben poche sono quelle che provano a fare autocritica o almeno a ragionare sulle cause dell’attuale paralisi.

Il terzo settore, le cooperative sociali, le associazioni che gestiscono doposcuola, case famiglia, laboratori e attività extrascolastiche per conto dell’amministrazione sono ormai prossime alla bancarotta, alla chiusura. Il rubinetto degli enti locali si è prosciugato e solo qualche spicciolo finisce ormai nella buca della spesa sociale, con ritardi sempre crescenti che potrebbero rivelarsi fatali. Gli operatori scendono in piazza, i loro dirigenti scrivono ai giornali, incontrano assessori, tagliano progetti come rami secchi, cercando garanzie dai politici di riferimento; si fanno grandi discorsi sulla “città che non si prende cura dei deboli”, ma insomma, questo è lo scenario della crisi, non diverso da altri settori che producono beni o servizi.

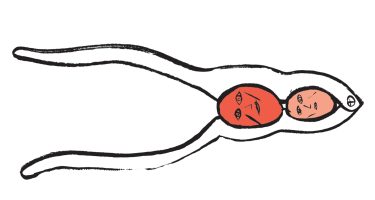

Quel che caratterizza il cosiddetto lavoro sociale è il fatto che per esistere ha bisogno dell’utente, o del cliente, se vogliamo usare i termini entrati a far parte dell’orrido gergo settoriale; in parole più semplici, c’è bisogno di almeno un’altra persona, di solito in situazione di svantaggio, con cui entrare in relazione per svolgere il proprio mestiere. Ma nel discorso di tanti addetti ai lavori queste persone scompaiono, o appaiono solo per giustificare il ruolo e la permanenza degli specialisti del sociale. Si conoscono le cifre della povertà, dell’evasione scolastica, i punti critici e le categorie più esposte, ma in pochi si interrogano sui metodi e sui risultati del servizio prestato, sulle ricadute che tale servizio apporta nei luoghi in cui si opera. E se non è il caso di chiederne conto agli operatori, che aspettano da mesi se non da anni il pagamento delle loro prestazioni, come pensare che dirigenti e portavoce non sappiano che la qualità dei servizi offerti si è abbassata drasticamente, che la formazione interna è inesistente e il ricambio sempre più accelerato; che dietro il lessico aziendale, dietro le cifre e le formule dei progetti scompare un po’ alla volta il significato e l’efficacia della loro azione.

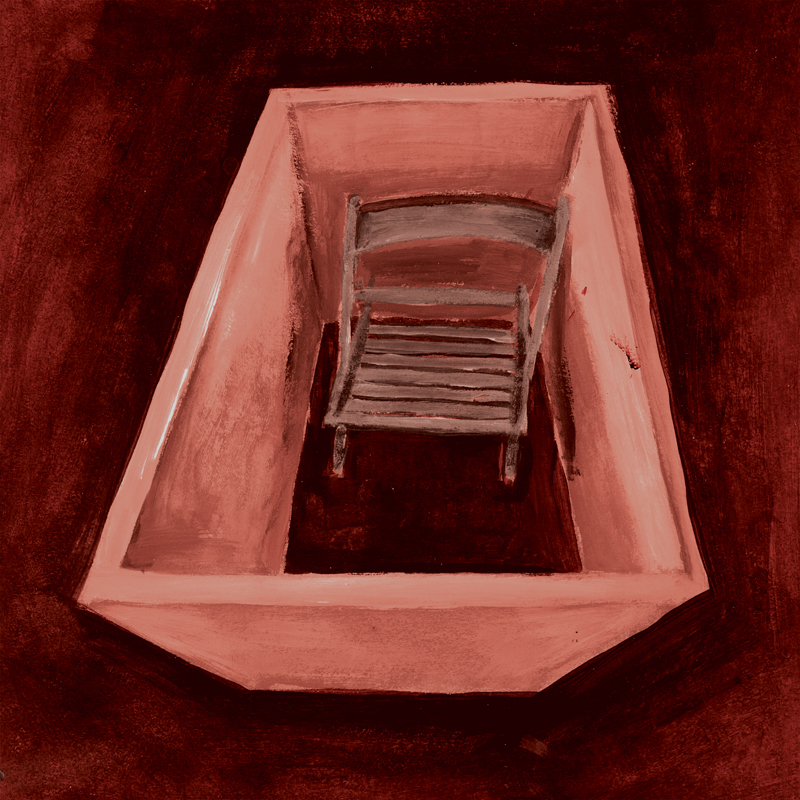

C’è stato un periodo, nemmeno tanti anni fa, in cui questo finale non sembrava così scontato, così inevitabile. Esistevano piccoli gruppi di operatori sociali (che non per forza si definivano così) che svolgevano un ruolo di raccordo con la comunità, tenevano aperti spazi pubblici, inventavano occasioni di incontro, prestavano aiuto se erano in grado di farlo o anche solo ascolto a chi ne aveva bisogno. Abitavano i quartieri in modo attivo, senza orari o tariffe retributive. Se c’era bisogno di soldi organizzavano qualcosa, se bisognava rompere le scatole a un funzionario ci andavano, senza troppo calcoli. Ma erano minoranze… Quel “mondo”, in effetti, aveva già scelto altre strade. Le amministrazioni cominciavano a delegare gran parte dei servizi ad associazioni e cooperative, che si ingrandivano per attirare i relativi finanziamenti. Ce n’erano alcune che nascevano solo con questo obiettivo. Altre si alleavano tra loro per competere sul mercato da una posizione di forza. Molte abbassavano i prezzi, e quindi la qualità dell’offerta, per vincere a mani basse gli appalti. Oppure cercavano corsie preferenziali attraverso il rapporto privilegiato con i politici (sempre nel nome del bene comune). Nel frattempo, al loro interno, creavano gerarchie, settori specializzati, burocrazia. La deriva verso il “professionismo”, inteso come status e non come saper fare, è stata la tomba del lavoro sociale. Il fine (una sempre più vaga “solidarietà”) ha giustificato tutti i mezzi. La coerenza e il buon esempio sono spariti dietro il paravento delle “buone pratiche”, una barzelletta raccontata da chi si dedica a competere, con ogni mezzo necessario, su un mercato di progetti sempre più slegati dalle esigenze del territorio.

Ma progettare e mettere in atto le politiche sociali vuol dire farsi carico del contesto in cui si svolgono gli interventi. Se le condizioni di vita nella nostra città peggiorano invece di migliorare per i più giovani, per i disabili, per i senzatetto; se la disponibilità di verde pubblico è così limitata, se il numero di biblioteche e ludoteche è semplicemente ridicolo, se gli spazi pubblici inutilizzati marciscono nell’impossibilità di attuare le soluzioni più semplici, si può imputare tutto questo solo a una classe politica inefficace, dedita a creare dipendenza piuttosto che ad amministrare con lungimiranza? In realtà, questo modo di governare è convenuto a molti: tutta una pletora di clientes ha ottenuto appalti e progetti, molti dei quali superflui o mal calibrati, in cambio del consenso politico e in nome di un malinteso spirito di parte.

Adesso in tanti, da sinistra, mostrano scandalo e indignazione perché il nuovo responsabile regionale del centrodestra si autodefinisce “assessore all’assistenza”. Ma è un sussulto ipocrita. Da anni le cooperative sociali sono un ingranaggio della macchina della mera assistenza. Una macchina, a Napoli e nel meridione, prossima ad andare fuori strada, ma che forse qui non è mai nemmeno partita: incapace di programmare politiche e di dargli stabilità, di coordinare progetti, di valutare interventi.

L’emergenza economica sottrae ulteriormente voce agli operatori sociali, lasciando loro solo la rappresentazione del rito sindacale, esercizio rispettabile ma che spesso, per non mettere in discussione la sopravvivenza, porta ad accettare il male minore, i piani d’emergenza di dirigenze screditate. Eppure, ci sono educatori ed educatrici che in questi anni sono riusciti a mettere tra parentesi tutto quel che accadeva intorno a loro per dedicarsi pienamente a stare con i bambini, con le donne, con gli adolescenti, con gli immigrati. Insieme a loro sono cresciuti, hanno insegnato e imparato un sacco di cose. Hanno trasformato in meglio piccole parti di città. Sono persone di grandi capacità ed è un piacere vederli all’opera per chi crede nel lavoro ben fatto. Semplicemente, sono inseriti in un sistema perverso e senza sbocchi, in cui a nessuno importa delle potenzialità rivoluzionarie del loro lavoro. (luca rossomando)

Leave a Reply