da corriereimmigrazione.it, 3 febbraio 2013

Il racconto di Stefania Ragusa, direttore di Corriere Immigrazione, una delle quattro donne ad aver lanciato in Italia il primo sciopero nazionale dei lavoratori migranti.

Il Primo Marzo è cominciato a Milano, una sera di novembre, dalla lettura di un trafiletto su un giornale e da un’intuizione. Il trafiletto diceva che in Francia, attraverso internet e Facebook, una giornalista di origine marocchina aveva dato vita a un movimento che stava organizzando per quella data la journée sans immigrés, un’astensione di massa dalla quotidianità, per far vedere al presidente Sarkozy e ai suoi sodali come sarebbe difficile da vivere una Francia senza persone immigrate o di origine immigrata. L’intuizione è stata che anche in Italia – l’Italia fresca di pacchetto sicurezza – era arrivato il tempo per una simile astensione, e che a portarla avanti dovessero essere tutti gli stranieri, dove il termine, più che il dato anagrafico, stava a sottolineare l’estraneità al clima di razzismo e intolleranza che serpeggiava per il Bel paese. In pochi minuti, in una mano il telefonino, l’altra sulla tastiera del computer, ho creato il gruppo FaceBook e il blog, e l’avventura è cominciata. Il nome, Primo marzo, pure è stato scelto in una manciata di secondi, senza indagini di marketing e senza costose consulenze. Le parole chiave, quelle che hanno consentito a questa idea di attraversare l’etere e conquistare già in poche ore centinaia di persone, erano mixité e sciopero.

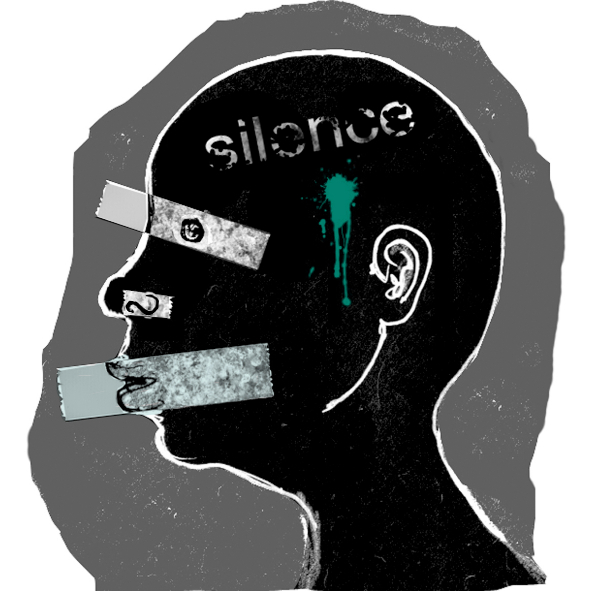

Mixité è una parola evocativa e dal suono musicale. È la condizione che accomuna migliaia delle persone che vivono in Italia e a Milano in particolare: immigrati che hanno ottenuto la cittadinanza o che comunque sentono di appartenere anche al paese che li ha accolti, le coppie miste con i loro bambini e i loro amici, le seconde generazioni… Ed è una condizione che rende sempre più artificioso e impraticabile il confine (tanto caro ai leghisti ma non solo) tra ospiti e padroni di casa, tra noi e loro. La parola sciopero invece ha un suono secco, ma è altrettanto evocativa. Certo, la pratica corrente ne ha fatto il core business del sindacato, un’opzione per il lavoratore ma messa in mano d’altri, decisa dall’alto e da lì calata. Ma sciopero in realtà è un diritto individuale, sancito dalla costituzione, e può essere articolato in una molteplicità di modi. Può essere della fame e della sete, bianco, degli acquisti… Può durare molti giorni o pochi minuti, può essere generale o particolare. Può indiscutibilmente essere proposto e chiesto dal basso. E chi sta in alto, chi ha tecnicamente la facoltà di indirlo, dovrà assumersi la responsabilità di accordarlo o di negarlo. Nominare lo sciopero, senza perifrasi, è stata la nostra scelta più azzeccata. Giuseppe Cassibba, un amico artista e conterraneo, ragusano come me, ci regala le immagini per comporre il logo che in poche settimane diventerà familiare a tutta l’Italia. Il Primo marzo comincia subito a colorarsi di giallo: un colore neutrale, spesso associato al cambiamento, usato già in altre manifestazioni antirazziste e per i diritti umani. Le adesioni al gruppo Facebook crescono velocemente, nell’indifferenza però dei media che contano e circondate dallo scetticismo di molti professionisti dell’antirazzismo. Chi sono queste? Cosa si sono messe in testa? Chi le manovra?

Poi arriva Rosarno, con le scene da guerriglia urbana, la deportazione degli schiavi e la scoperta (tardiva) che le olive e i mandarini che trionfano sulle tavole italiane non cadono dal cielo. Sono raccolti faticosamente da mani nude e spesso nere: mani senza diritti. I giornali scoprono la storia delle quattro donne, due bianche e due nere, che hanno dichiarato guerra al razzismo e si accorgono che da nord a sud, in tutta la penisola, si sono già formati spontaneamente comitati e gruppi territoriali che lavorano per il Primo Marzo, per lo sciopero o per quello che sarà. Noi, le quattro donne, passate da un trafiletto e da un’intuizione alla ribalta mediatica, ci troviamo alle prese con la necessità di organizzare, dare una forma a questo incredibile fermento. Ma presto ci rendiamo conto che il fermento, per fortuna, si organizza da solo. La situazione italiana è di merda. Gli organismi internazionali non fanno che ricordarcelo ed elencare le violazioni dei diritti umani compiute in nome delle leggi e assolutamente contro la legge. Ma le persone normali, comuni, quelle che non partecipano ai processi decisionali, non sono ingessate dalle preoccupazioni elettorali e dal presunto bon ton delle organizzazioni politiche, quelle che vivono l’abominio del razzismo e della discriminazione sulla propria pelle (anche se magari ce l’hanno bianca) e non si limitano a sentirne parlare ai convegni o a praticare le statistiche, hanno mille volte più forza e coraggio di chi ha la pretesa di rappresentarle. La cosa veramente importante è ripararsi dagli appetiti opportunisti e voraci che l’intuizione trasformata in successo comincia a suscitare.

Nelle realtà più industrializzate, Brescia, il Nord-Est, l’Emilia, si parla esplicitamente di sciopero e in questa direzione si procede. A Milano no. Nella capitale economica, nella città della moda e del design, la città da mangiare e da bere, c’è molto timore a pronunciare questa parola. Eppure qui di situazioni critiche ce ne sono a iosa. Ci sono almeno centocinquantamila immigrati senza permesso di soggiorno che però lavorano regolarmente in nero. C’è l’esercito degli edili che, con la benedizione della ‘ndrangheta, sta costruendo l’Expo 2015 a tre euro l’ora e c’è quello degli scaricatori di casse, che per meno ancora, ogni notte, scavalca il recinto dell’Ortomercato e offre le proprie braccia a cooperative più o meno legali. Ci sono gli uomini della security, gli eleganti senegalesi in giacca e cravatta a cui sempre più spesso si chiede una partita Iva per presidiare i supermercati e i grandi magazzini. Poi ai convegni ci viene raccontato che l’imprenditoria migrante è in crescita, ma non ci parlano delle partite Iva imposte per sfruttare meglio e senza complicazioni… Milano ha tutte le carte in regola per essere annoverata tra le Rosarno d’Italia, le polveriere, le realtà in cui lo sfruttamento e il cinismo si sono interecciati al parossismo. Non è un caso che, a poche settimane dal Primo Marzo 2010, la guerriglia urbana esploda anche qui.

Rosarno a Milano succede il 13 febbraio, sulla pelle di Ahmed Aziz El Sayed, morto a diciannove anni in via Padova – una delle strade più multietniche della città, una delle più vituperate, ma anche una delle più vive e più belle – per una coltellata al cuore. Succede sulla pelle di tutte le persone che lungo quella arteria (quattro chilometri per quattordici fermate della linea 56, l’ultima delle quali lascia davanti al campo rom) gravitano, esistono e vivono. Il 13 febbraio è sabato. Aziz è con due amici, uno egiziano come lui e l’altro ivoriano. Sul bus 56 ha un diverbio con cinque giovani latinoamericani. Alla fermata la discussione si trasforma in rissa. Aziz viene colpito mortalmente da una coltellata, l’amico ivoriano è ferito. In un attimo la strada si riempie di gente. Ci sono amici e connazionali di Aziz che vorrebbero portare al più presto il corpo in moschea, per procedere al rito funebre. Gli agenti, è chiaro, non possono permetterlo. Non si possono spostare i morti ammazzati a discrezione degli amici. Non si tratta però della fermezza di Ismene contro le ragioni di Antigone. Ismene e Antigone, in via Padova, si scrutano rabbiosamente senza parlarsi. C’è troppa diffidenza. Gli agenti impediscono il trasporto. Gli amici di Aziz vivono la cosa come un affronto. La rabbia monta, deborda, affoga la razionalità e il buon senso: gli egiziani ribaltano auto e moto, infrangono le vetrine di negozi e ristoranti, fanno partire la “caccia al sudamericano”.

Mentre tutto questo accade, quel giorno, io sto tornando da Bologna, da un’assemblea dei comitati territoriali Primo Marzo. E lì si è parlato a lungo e con passione della necessità di superare la famosa contrapposizione tra noi e loro, tra italiani e stranieri e di riscoprirci insieme, “uniti in una stessa battaglia di civiltà”, per la difesa dei diritti fondamentali, che sono per tutti o non sono per nessuno. I diritti fondamentali: vacillanti in via Padova, a Milano e in tutto il Paese. Un amico mi chiama al cellulare e, protetto dalle persiane del suo appartamento, mi racconta quel che passa sotto i suoi occhi. Il civico 80, avvolto dall’impalcatura che nasconde alla vista il corpo di Aziz, è vicinissimo all’alimentari bengalese dove acquisto regolarmente riso, salsa di arachidi e okra. È a ridosso di un parco in cui amo passeggiare. È un pezzo della mia quotidianità.

Quando arrivo in via Padova la battaglia è finita. I giovani egiziani e nordafricani che riesco ad avvicinare sono inferociti e avviliti. La loro rabbia si incanala lungo la via dei cliché. Ce l’hanno con i sudamericani ubriachi e violenti e con la polizia che a dir loro li protegge, perché sono cattolici, accanendosi invece contro i musulmani. Ma è tutto falso, grida un ragazzo, i latini non sono cattolici! Non credono in niente, sono atei, idolatri. Un altro mi fa notare il paradosso: il morto è egiziano, l’unico arrestato (fino a quel momento; i domenicani saranno fermati infatti nei giorni successivi) è egiziano pure lui: è un testimone chiave ma è stato portato nel Cie di via Corelli perché non aveva i documenti. C’è un ragazzo morto per terra, ma quello che conta sono i documenti. Meno male che Aziz li aveva ‘sti documenti del cazzo, altrimenti avrebbero portato in via Corelli anche lui. I latini, dal canto loro, sono spaventati e preoccupati. Non ci entriamo, dicono. È stato quello stronzo a usare il coltello. È lui che deve pagare. Cosa c’entra questa caccia indiscriminata? Ma anche loro camminano sulla via dei cliché. Ci vorrebbero più controlli, più polizia: contro i nordafricani che sono terroristi islamici e spacciatori. Luis, un amico peruviano che ritrovo in quella bolgia mi bisbiglia all’orecchio: «Non ha senso tutto questo. È la fine se diventiamo razzisti anche noi. Perché è proprio quello che vogliono: che incominciamo a farci a pezzi tra noi immigrati. Così ci eliminiamo da soli e loro possono continuare a fare come vogliono». […]

Sono pensieri e parole nuove, sorprendenti, scritte in italiano, in arabo, in spagnolo, quelli che insieme ai fiori appaiono il giorno dopo, nel posto in cui è caduto Aziz. «Il mio dolore per un ragazzo morto a 19 anni, un’abitante di via Padova italiana»; «Cari ragazzi in questo triste giorno dobbiamo fare una riflessione: se amore porta amore, violenza porta violenza»; «Non si può morire così». L’eurodeputato Matteo Salvini, con ogni probabilità, di questi messaggi non sa nulla e si affretta ad esternare il suo tradizionale canovaccio: si erge a rappresentante dei sentimenti del milanese medio e invoca misure forti. Parla, nell’occasione, di «rastrellamenti casa per casa», per stanare gli ormai mitici clandestini, quelli che, secondo la vulgata leghista, attraverserebbero il mare e i continenti stipati nelle barche o nei container, dopo avere pagato migliaia di euro agli scafisti o ai trafficanti, solo per lo sfizio di venire in Italia a delinquere. La gente di via Padova lo ignora. La Lega, da sola o in compagnia, comanda a Milano da quasi vent’anni. Politiche securitarie e tolleranza zero sono da tempo i vanti dell’attuale vicesindaco. In via Padova, all’angolo con via Arquà, è fissa o quasi una camionetta di militari. Non si possono invocare più controlli, più rigore, più pugno di ferro senza esporsi alle pernacchie della cittadinanza. Immediata arriva la smentita e qualcuno, tra i padani, si avventura a parlare di integrazione e dialogo. Ma è solo una parentesi tattica. A poche settimane di distanza il sindaco, infatti, scodellerà la sua soluzione securitaria: coprifuoco per i negozi e i locali del quartiere, luci spente e tutti chiusi in casa.

A Milano il Primo Marzo non si è scioperato, ma la città è stata comunque mobilitata dal centro alle periferie, per tutto il giorno, con iniziative, presidi, cortei, momenti di festa, di formazione e di aggregazione. Vuol dire che doveva andare così. Che in una città senza fabbriche, che straripa di precari e irregolari non poteva essere fatto diversamente. Ogni città, lo avevamo detto mille volte, si organizzerà in base alle proprie possibilità. Così è stato anche all’ombra della Madonnina. Verso sera la gente ha cominciato ad affluire in piazza Duomo. Persone di tutti i colori, di tutte le età. L’incarnazione della mixité. Alle 18 centinaia di palloncini gialli si sono liberati in un cielo violetto e già primaverile. Pensare che le previsioni nei giorni precedenti avevano parlato di pioggia e freddo. Ma Dio, come mi aveva confidato solo poche ore prima un amico sacerdote, è antirazzista e se ne infischia della metereologia. Dopo i palloncini, lentamente ma in un fragore di suoni, slogan e musica, ha incominciato ad avanzare il corteo. Davanti lo striscione con il nostro logo, i faccioni migranti usciti dall’arte di Cassibba. Dietro, trentamila persone, straniere perché volontariamente estranee alla logica dominante del razzismo e dell’esclusione. (stefania ragusa)

Leave a Reply