I primi anni del secondo dopoguerra si segnalano come un momento di grande vivacità della vita artistica napoletana; e ciò si deve soprattutto al fatto che la città esce da un lungo periodo di letargo culturale in cui tra gli artisti si era persa l’abitudine di discutere insieme i problemi dell’arte. Ci sembra così molto opportuno che si torni a indagare quel periodo, a partire dal ruolo svolto dalla galleria Al Blu di Prussia, diretta da Guido Mannajuolo, che contribuì in modo rilevante a sprovincializzare l’ambiente artistico napoletano con l’apertura, nel 1945, di un piccolo spazio nel suo palazzo Liberty di via dei Mille, dove, qualche anno più tardi, fu ospitato il Gruppo Sud, un’associazione di giovani artisti che – sulla stessa linea del Fronte Nuovo delle arti e con poetiche molto diverse tra loro – si ispiravano ai movimenti più vivi delle avanguardie europee.

Al Blu di Prussia, dal Gruppo Sud al MAC. Arte a Napoli nel dopoguerra è il titolo della mostra che si tiene (dal 13 ottobre al 7 gennaio) nella galleria riaperta da qualche anno – quasi negli stessi spazi dove si inaugurarono le prime esposizioni del dopoguerra – dagli eredi di Guido, personaggio di straordinaria sensibilità, considerato da Giovanni Comisso “l’unico Mecenate d’Italia”.

Il prezioso catalogo che accompagna la mostra contiene interessanti contributi critici di Mario Pellegrini, Mariantonietta Picone Petrusa, Renato De Fusco, Katia Fiorentino, che ci permettono di ricostruire il clima in cui prese l’abbrivio l’esperienza del Gruppo Sud, che nacque intorno al 1947 sulla scia della rivista Sud (1945-1947), ideata e diretta da Pasquale Prunas, con l’obiettivo di superare il folclore locale e inserire la nostra cultura in un più ampio contesto internazionale.

All’inizio, scrive Picone Petrusa, l’attività della galleria era legata all’associazione culturale Convegno, che “faceva capo anch’essa ai fratelli Guido e Riccardo Mannajuolo”. Questa informazione, che può apparire del tutto marginale alla ricostruzione della storia di quegli anni, ci sembra invece preziosa per comprendere lo spirito che, a Napoli, animò gli artisti e gli intellettuali del tempo. Essa ci induce a riflettere su di un aspetto indiretto che fa da sfondo all’indagine storica: la volontà, cioè, degli artisti di partecipare con le proprie idee e la propria creatività a un più generale progetto di trasformazione culturale e sociale; questa è forse la chiave sia per interpretare la vitalità culturale dell’immediato dopoguerra, sia per cogliere la rottura operata da Mannajuolo con la decisione di creare uno spazio aperto – libero da condizionamenti politici e istituzionali – a una nuova generazione d’artisti.

La vera novità che in quel breve arco di tempo interessa la città sta, dunque, in una generale spinta al cambiamento, che si manifesta anche col proliferare di gallerie d’arte, giornali, associazioni, che in un panorama ancora molto chiuso e provinciale provarono ad aggregare forze nuove e a stimolare forme inedite di protagonismo. Tra le tante iniziative spicca Sud, la rivista nata dalla genialità di grafico e intellettuale del Prunas, che tentò di attenuare le divisioni ideologiche aprendo il suo spazio culturale alla sperimentazione letteraria e a una giovane generazione di scrittori, come La Capria, Ortese, Compagnone, Patroni Griffi e altri.

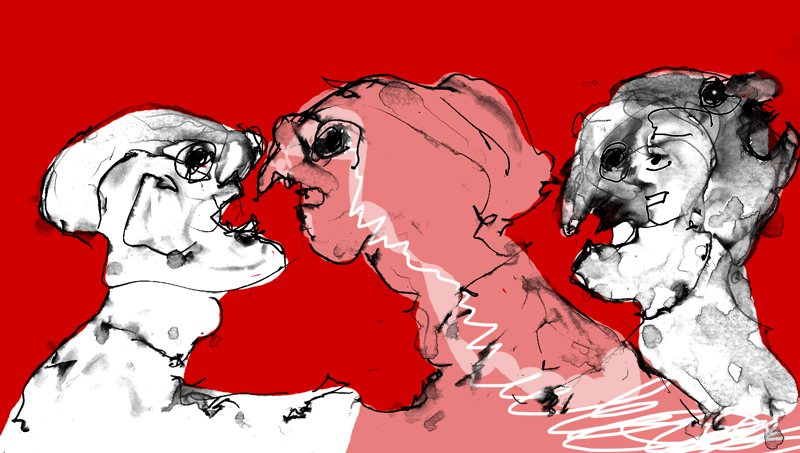

Anche la galleria Al Blu di Prussia di Mannajuolo seppe mantenere una posizione di grande equilibrio nei momenti più duri dello scontro tra Realisti e Astrattisti (soprattutto dopo la definitiva rottura del Gruppo Sud, che seguì quella nazionale del Fronte Nuovo delle arti), pur privilegiando questi ultimi (De Falco, Venditti, Renato Barisani, Guido Tatafiore, Mario Tarchetti). Significativo, qualche anno dopo, fu il collegamento degli astrattisti napoletani al milanese MAC (Movimento di Arte Concreta). L’odierna mostra Al Blu di Prussia ci offre uno spaccato molto puntuale di tutto questo fervore creativo, ma soprattutto ci permette di rivedere opere di artisti di notevole qualità pittorica, sia astratte che figurative: come, per esempio, le opere di Barisani (Immagine asimmetrica del 1951 e Struttura a incastro del 1952), dove si avvertono evidenti riflessi del Bauhaus; la scultura di Antonio Venditti, influenzata dal modellato di Moore; opere (come Figure di toro, 1951) dello storico dell’architettura Renato De Fusco con richiami al neoplasticismo di De Still; un bel dipinto informale di Waschimps; mentre sul versante figurativo si segnalano il violento, drammatico espressionismo di Vincenzo Montefusco; l’ormai mitica opera Gruppo Sud, del 1948, di Federico Starnone; e, in particolar modo, Le macerie e Il Cardinale di Raffaele Lippi, grande visionario dell’arte napoletana del secondo dopoguerra.

Naturalmente la mostra non è esaustiva. Mancano significative opere di quel periodo, come i dipinti realisti dello stesso Lippi o di Armando De Stefano, mentre di Paolo Ricci, l’artista critico – autore del provocatorio articolo Astrattismo alla pizzaiola – c’è solo un gruppo di disegni, di notevole potenza espressiva, dedicati all’Inquisizione, ma mancano quei dipinti, quasi astratti, realizzati nello stesso periodo del suo “realismo sociale” – come Lanterna (1948) o i bozzetti scenografici per Petruska (1949) – che testimoniano la sua mai dimenticata partecipazione ai movimenti d’avanguardia degli anni Trenta. Sempre partendo da Ricci, si sarebbe forse potuto indagare il rapporto tra Sud di Prunas e Il Politecnico di Elio Vittorini; perché molto significative appaiono due lettere (del 29 aprile e del 3 ottobre 1947), quasi dimenticate, dello scrittore siciliano a Paolo Ricci; nella prima, Vittorini – dopo aver letto il suo articolo Origini e sviluppi della pittura francese pubblicato su La Voce – gli chiede vivamente di collaborare al Politecnico, perché “colpito dalla qualità critica del tuo scritto”; nella seconda, si sofferma invece proprio su quel numero di Sud che pubblicò lo studio di Ricci (da lui molto apprezzato) sulla pittura napoletana: “che quassù è stata una sorpresa”.

Insomma, ci sono ancora molte cose da scoprire dell’arte e della cultura napoletana, e il merito di questa mostra, in ricordo di uno straordinario mecenate come Mannajuolo, sta proprio nell’indicarci la possibilità di sperimentare e di vivere oggi l’arte in piena autonomia, fuori dai consueti e ormai sclerotizzati circuiti mercantili e istituzionali. (antonio grieco)

Leave a Reply