È uscito di recente il libro di Ernesto Jannini, Palestre di vita. Omaggio a Gennaro Vitiello (Ombre Corte, Verona, 2017), che rievoca l’esperienza dell’autore accanto al regista scomparso nel 1985, figura centrale del teatro di ricerca napoletano prima e dopo il ’68; fondatore, con altri, del Teatro Esse negli anni Sessanta e della Libera Scena Ensemble nei Settanta. Pubblichiamo di seguito la prefazione al libro scritta da Stefano De Matteis.

Questo libro pur non essendo di storia del teatro né di critica d’arte – che a Ernesto Jannini sarebbe venuto facile se non immediato – ha molti pregi. Questi risiedono nella verità che l’autore ci mette dentro. Narra di un’esperienza. È il racconto di una catena di relazioni. E sulla verità che le tiene assieme.

Il lavoro è incentrato sulla capacità e sull’abilità che una persona molto particolare ha avuto, in un periodo molto particolare, di costruire e di intrecciare relazioni intorno all’arte e al teatro. E va specificato che – nella fitta rete di scambi e di intrecci che vengono ripresi, ricordati e raccontati – si tratta essenzialmente di un libro su una relazione in particolare: quella che si può avere con un maestro.

Ma non solo. Perché si tratta di un lavoro che pur essendo scritto in “soggettiva”e ha la voce di un io narrante, è sempre declinato al plurale: Ernesto infatti parlando per sé o di sé, lo fa anche a nome di alcune persone che in quella situazione erano coinvolti. Tanti con lui. Tanti di noi. Perché tra questi c’ero anch’io.

E il maestro è Gennaro Vitiello.

Voglio partire da alcuni antecedenti, che mi permettono di delineare i caratteri tanto “originari” quanto “epocali” che fanno da fondamento. Il clima locale nella Napoli tra la fine degli anni Sessanta e i primi dei Settanta era quello della tradizione: per un verso quella codificata da Eduardo, per un altro quella che si declinava in una molteplicità di forme della rappresentazione popolare.

A questa si aggiungono i lampi e i tuoni, cioè quei segnali di una tempesta che stava per arrivare da fuori: il Living Theatre, le iniziali sperimentazioni di Grotowski, per citare solo quegli elementi più rilevanti e duraturi, e che sostanziano in vario modo il contrasto o la differenziazione almeno da una parte di quella tradizione.

Tutto questo va inserito nel clima politico di un Sessantotto visto però da Napoli e dal Mezzogiorno, le cui tracce letterarie si trovano principalmente nei libri di Fabrizia Ramondino. Per quel che riguarda invece il clima teatrale di quegli anni disponiamo oggi dell’ottima ricostruzione che ne ha fatto Marta Porzio e a cui rimando (La resistenza teatrale. Il teatro di ricerca a Napoli, Roma, Bulzoni 2011); ma da tutto il grande movimento di quegli anni – al di là della confusione e degli “ammuinatori” occasionali –, voglio partire da un esempio simbolicamente selezionato che credo possa essere indicativo per il lavoro di Vitiello.

Il 1969 si apre con un debutto straordinario: al teatro Esse, dove Gennaro Vitiello realizza il suo lavoro con uno straordinario gruppo di attori, debutta I negri di Jean Genet. Uno spettacolo che, come si sa, può essere rappresentato esclusivamente da una compagnia di attori di colore. Grazie allo scambio epistolare con l’autore, Vitiello riesce ad avere il permesso per realizzarlo con una compagnia di bianchi. Con quali motivazioni? In sintesi: i neri siamo noi, noi intellettuali, noi marginali nella marginalità. Noi esclusi. Perché libertari e contro ogni forma di sottogoverno e di sottocultura. Estranei a ogni corruzione. Noi che come tutti gli oppressi, tentiamo una rivoluzione che liberi – non solo il teatro ovviamente – da ogni forma di repressione fisica, morale, sessuale…

Ma lo scenario da cui, sulle ceneri del teatro Esse, nasce la Libera Scena Ensemble, la nuova formazione teatrale guidata da Vitiello, è completamente diverso. Siamo nei primi anni Settanta, un momento ricco di attività sociali, di strada come di quartiere: dall’Associazione Risveglio Napoli fondata da Fabrizia Ramondino alla Mensa dei Bambini Proletari. Intanto anche il teatro è uscito dalle cattedrali esclusive della borghesia o quelle stesse sono state invase da forze nuove e inedite, culturali e artistiche.

Vitiello per la nuova formazione sceglie una particolare posizione distaccata e protetta dalla distanza, dalla separazione da Napoli: custodisce il lavoro con l’isolamento, allontanandosi dalla città e dalla ridondanza (anche teatrale) del classico eccesso partenopeo – fatto più di rumore che di sostanza, fino a diventare tanto assordante quanto inutile – per trasferirsi a Torre del Greco, stabilendo la sede del nuovo gruppo vicino al porto, in un quartiere di pescatori dove trova una collocazione tra le famiglie dei pescatori, tra le donne più o meno giovani, spesso sole visto che i maschi d’inverno vanno per mare, tra artigiani e piccoli commercianti.

E qui, a Torre, in una casa di pescatori cui si accedeva da un terrazzino che dava sul mare, in una grande stanza di lavoro si passavano i pomeriggi, quando non le intere giornate: a leggere, a studiare, a discutere, a provare.

Ed è qui che si “ricevono” gli ospiti: venne a trovarci Goffredo Fofi per assistere alle prove di La morte di Empedocle sull’Etna nella traduzione dello stesso Vitiello. E qui che incontrammo Ruggero Savinio che ci venne a parlare del lavoro che stava facendo su L’età dell’oro in sintonia con la nostra messa in scena del testo di Hölderlin.

Va detto che questi sono gli anni in cui la politica culturale della sinistra si concentrava sul cosiddetto “decentramento”, che mirava a far circolare il teatro in luoghi poco consoni o difficili. Con grandi risultati soprattutto per le regioni “rosse”. A questo ci si opponeva con una sorta di nuovo radicamento – dove il riferimento a Simone Weil era del tutto involontario: siamo infatti negli anni in cui Leo e Perla a Roma preferiscono Marigliano per fondare il loro nuovo gruppo teatrale e Carlo Cecchi, con il suo Granteatro, realizza un Wojzech lavorando con gli immigrati meridionali a Torino. La scelta di Torre del Greco si allinea quindi alle punte più significative e interessanti della nuova sperimentazione di quegli anni.

Ernesto ricorda Gennaro insegnante al Liceo artistico, nelle vicinanze dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, in aula con l’Espresso di formato “lenzuolo” intento ad aggiornare gli studenti sui movimenti artistici, le mostre, gli autori, i libri…

Personalmente a l’Espresso aggiungerei anche El Pais e la Faz (la Frankfurter Allgemeine Zeitung) e questo almeno per due motivi: il primo per ribadire che stiamo parlando di quello che oggi verrebbe definito un intellettuale europeo, cioè aperto e in dialogo serrato con il resto della (futura) comunità; ma anche per concretizzare ed evidenziare le due anime – tedesca e spagnola – che lo contraddistinguevano e che, nello stesso tempo, cercava e ricreava a Napoli. Credo che una delle principali corrispondenze culturali che Gennaro praticava – e che ha instillato a molti di noi – riguardava il modo di intendere il Sud: il Mediterraneo viaggiava di pari passo con la Foresta Nera e questi estremi venivano continuamente declinati in forme “culturalmente” rappresentative nel teatro, nella letteratura, nel cinema, grazie a Don Chisciotte e Faust, a Lorca e Brecht… E questo significava anche far brillare assieme comico e tragico, cercare di dare a due generi apparentemente incompatibili una convivenza che proprio qui, in una Napoli vista con il distacco della breve distanza torrese, veniva facilmente trovata.

Basta infatti ricordare le nostre “spedizioni” teatrali, quando andavamo tutti assieme al teatro popolare per antonomasia, quello della sceneggiata, il teatro Duemila in corso Garibaldi a Napoli, dove Gennaro ci insegnava a guardare, capire e interpretare quelle straordinarie rappresentazioni che si avvalevano di magistrali interpretati come da Beniamino Maggio, Trottolino e la “dinamica” Liliana, l’indimenticabile ed esilarante trio comico.

Ed ecco che subito partivano i confronti teorici con Stanislavski e le sue riflessioni su Grasso, oppure le comparazioni con l’epico di Brecht e le interpretazioni di Benjamin… Oppure, quando tutta la compagnia si trasferiva a pochi metri dalla sede di Torre del Greco, per assistere agli straordinari spettacoli del teatro dei pupi.

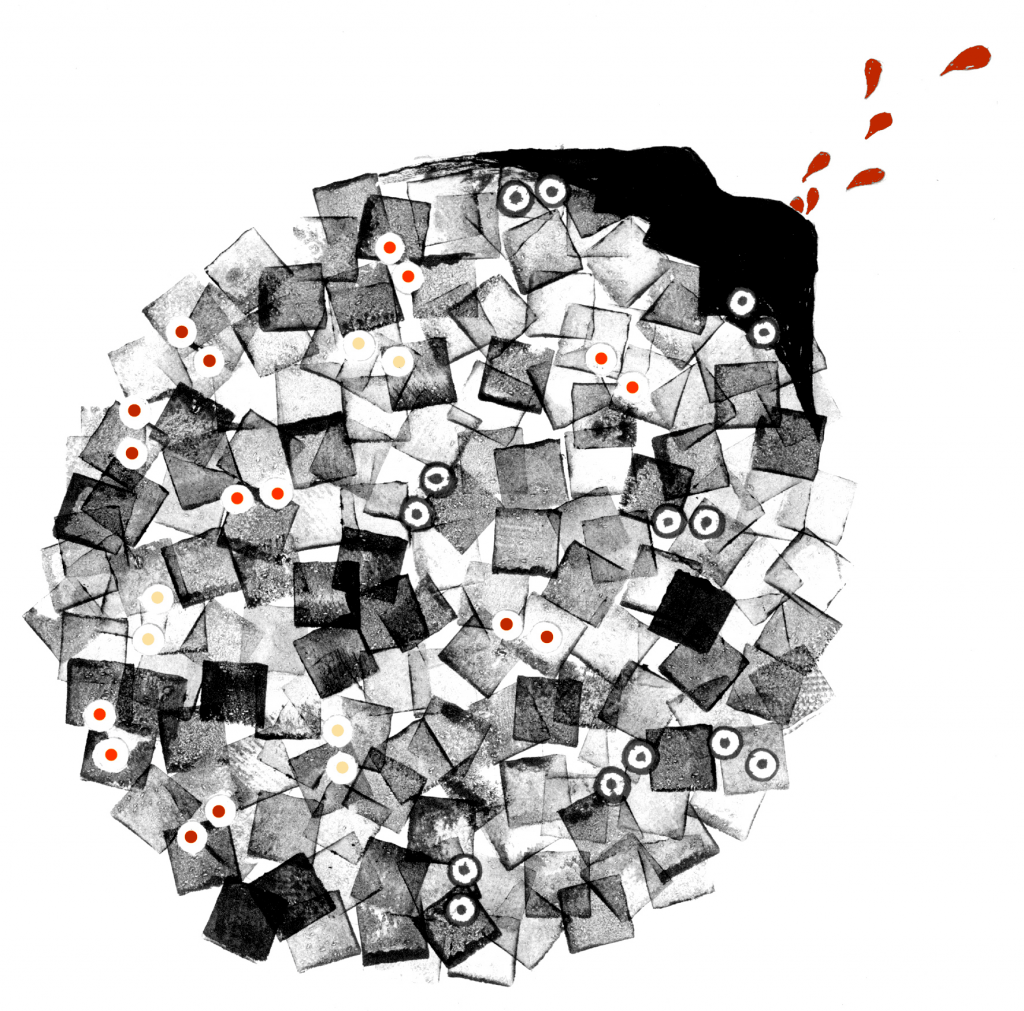

Ciro Perna, il capofamiglia di una tribù di pupari, aveva un baraccone viaggiante grazie al quale poteva realizzare i suoi spettacoli a “puntate”: la serie dedicata alle gesta di Orlando e Rinaldo, reali di Francia, oppure a Tore ‘e Criscienzo e la malavita meridionale, duravano tre mesi. Ricordo ancora lo sgomento prima e l’emozione poi che provammo quando Tore veniva ucciso: in una galera riceveva la pugnalata fatale e sulla camicia candida ecco estendersi la macchia rossa del sangue; allo stesso modo delle grandi battaglie e degli scontri delle truppe francesi con le armature che si squarciavano, i copricapo che volavano e i corpi che sanguinavano…

Intanto i due pupanti si occupavano dello spettacolo nella loro integrità: li vedevi prima alla porta a staccare i biglietti, poi a manovrare e a dare la voce ai pupi, infine in sala durante l’intervallo impegnati a vendere le noccioline e le birre.

Tra le tante cose che avvicinavano sceneggiata e pupi c’era anche il numero degli spettacoli: tre al giorno, primo e secondo pomeriggio e poi in serata, pensati per tutte le fasce d’età e le possibilità di tempo.

L’incontro tra alto e basso, popolare e colto era una delle principali attenzioni di Vitiello. E questo lo si ritrova nel lavoro di regista, a partire per esempio dalla collaborazione con Salvatore Emblema e, nello stesso tempo, con il gruppo di musica popolare la Zabatta. Ma anche come organizzatore culturale: a questo proposito Ernesto dedica spazio all’organizzazione dell’incontro internazionale voluto da Vitiello proprio a Torre del Greco e che resta uno dei primi festival organizzati in Campania che mirava a mescolare il teatro popolare la sperimentazione europea.

Gennaro Vitiello ha avuto l’abilità e la capacità, la lungimiranza e l’acutezza dei grandi: ha creato un laboratorio aperto e libero, uno spazio culturale e artistico di confine che potesse essere attraversato. Ma che, nello stesso tempo, aveva anche la fondamentale funzione agire su chi vi partecipava: in tanti venivano e andavano, mentre tanti altri restavano. E non è un caso che il suo lavoro ha segnato molti di noi. E lo stesso Ernesto ha trasferito quel metodo, quella forza, quella curiosità, quell’apertura nella propria arte.

L’abilità di Vitiello è stata quella dei grandi, di offrire a tutti un luogo aperto di sperimentazioni, di verifiche e di possibilità. Certo, forse è proprio nel Dna del teatro offrire tutto questo, ma di certo tutto ciò non sarebbe stato possibile senza una persona e un intellettuale come lui: libero e aperto, colto onnivoro ma, nello stesso tempo, preparato e informato di arte cinema teatro letteratura… E con una grande vocazione politica e pedagogica.

Il laboratorio diventa così il luogo di attraversamento e di transito. Di crescita e di formazione. Un luogo speciale che ti mette a disposizione un capitale che puoi spendere anche altrove. E per questo, che proprio quel teatro diventa conoscenza e scoperta. Conoscenza non solo di un metodo o di una pratica o di una tecnica da acquisire, ma anche – e direi soprattutto – di conoscenza di sé e delle proprie possibilità. Non è un caso che da lì Enzo e Mario Salomone hanno continuato a fare teatro, che Marisa Bello e Silvio Merlino ha scelto l’arte, mentre Silvia Ricciardelli prima ha intrecciato il suo lavoro con l’Odin Teatret, poi ha avviato una propria esperienza in Salento… (E per quel che mi riguarda ho preferito “risparmiare” l’eventuale pubblico e trasferirmi in sala).

Ho letto con entusiasmo il libro di Ernesto, oltre per quello che c’è scritto e per come lo dice, anche perché è importante ricordare e non dimenticare persone e intellettuali come Gennaro Vitiello. Il teatro si dimentica troppo facilmente perché è straordinariamente immateriale e quindi evapora: resta e rimarrà nella memoria di quelli che continueranno a ripeterlo e a raccontarlo. Anche se con difficoltà, come accade ad altri grandi come Antonio Neiwiller e a Leo de Berardinis.

Il tutto facilitato – nel senso di peggiorato – dal fatto che Napoli è una città che divora i propri figli, lasciandone ben poche tracce. Di tutto questo Gennaro era consapevole, lo sapeva. Ho aperto raccontando un avvenimento cui ho scelto di dare un valore simbolico, perché credo rappresenti il livello della consapevolezza della condizione di intellettuale e di artista a Napoli, allora come, molto spesso, ancora oggi. I “negri” sono quelli che mandano avanti il mondo, come il teatro e l’arte, ma niente di più facile può accadere loro: essere dimenticati. Gennaro ha voluto a tutti i costi proteggere la sua indipendenza di artista e si è costruito una posizione di riservatezza che gli ha permesso, nella scelta della marginalità, di preferirsi grande artigiano – nel senso più alto e completo del termine.

Nel gran lavoro svolto in quegli anni, molte ore erano dedicate anche alla lettura. Ricordo che con Marisa Bello passammo gran tempo a leggere e a cercare di interpretare Il dramma barocco tedesco di Benjamin da poco pubblicato da Einaudi.

Un altro dei testi che ci impegnò tutti fu l’analisi e la discussione de Il teatro delle marionette di Heinrich Von Kleist, un autore molto amato da Gennaro di cui tutti ci siamo appropriati: infatti chi entrava in quella semplice casa di pescatori sul mare del porto di Torre del Greco, che poi era un Laboratorio nel suo senso più pieno del termine, veniva accolto da questa frase:

Bisogna di nuovo gustare dell’albero della conoscenza

per ricadere nello stato di innocenza.

Leave a Reply