Oggi pomeriggio, venerdì 29 novembre, dalle ore 14 alla cattedra di filosofia morale dell’università Federico II (corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche), nell’aula A7 dell’edificio di via Marina si presenta il libro di Antonio Esposito, Le scarpe dei matti. Pratiche discorsive, normative e dispositivi psichiatrici in Italia (1904-2019), (Ad est dell’equatore, 2019). Intervengono l’autore e Dario Stefano Dell’Aquila. Di seguito vi proponiamo un brano estratto dal libro.

* * *

Psicosi, ansia, depressione, disturbo affettivo bipolare, disturbi della personalità, sindrome da deficit di attenzione e iperattività; neurolettici, ansiolitici, inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina e antidepressivi triciclici, metilfenidato, stabilizzatori dell’umore e stimolanti, elettroshock e psicochirurgia, camice di forza, corpetti e bracciali per polsi e caviglie.

I destini biografici di milioni di persone hanno incrociato e incrociano, quotidianamente, lungo il reticolato tracciato da queste (e molte altre) espressioni, l’universo del disagio psichico, della nosografia psichiatrica, delle teorie e dei trattamenti proposti. Un universo di nebbie che troppo spesso non si diradano, di folgorazioni di luci fredde, di un cammino che, dalla “liberazione dalle catene”, operata da Philippe Pinel, fino alle ricerche sulle cause genetiche di depressione e schizofrenia, non potrebbe essere pienamente compreso senza considerare la sua interdipendenza con fenomeni altri, i suoi intrecci con il governo dei viventi e la “biopolitica”, con l’evoluzione della scienza e gli sviluppi della farmacologia (nonché della tecnologia scientifica), ma anche con la produzione globalizzata e la società di massa, il welfare state e il suo smantellamento, la contestazione sociale degli anni Settanta e il neoliberismo attuale, le forme, antiche e attuali, di medicalizzazione, riduzionismo ed esclusione sociale.

Oggi, tuttavia, potremmo celebrare la morte del “pazzo”. Il “pazzo” in quanto tale non esiste più, ci sono, però, milioni di persone affected by mental disorders. La pazzia si è infatti diluita nelle centinaia di sindromi dell’ICD11, la classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari collegati, redatta dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e, soprattutto, del DSM, il manuale diagnostico giunto alla quinta edizione, redatto dall’American Psychiatric Association, il “Nuovo Testamento” della psichiatria mondiale. I legacci delle camicie di forza sembrano essere sciolti (e tuttavia ancora si assiste a un dilagare di “linee guida per la contenzione fisica dei pazienti affetti da patologie mentali”), la farmacologia, a partire dalla metà del secolo scorso, e via via in modo sempre più imperante, è divenuta la principale metodologia trattamentale in ambito psichiatrico.

L’industria farmaceutica ha trovato nell’universo dei “disturbi comportamentali” uno dei settori più floridi (per anni Valium e Prozac sono risultati i farmaci più prescritti e venduti prima dell’esplosione commerciale del Viagra), per i soli antidepressivi il mercato mondiale, già nei primi anni del nuovo secolo, ha raggiunto un valore di poco inferiore ai venti miliardi di dollari l’anno, le case farmaceutiche hanno investito milioni di dollari nella promozione pubblicitaria dei loro prodotti, lo sviluppo della ricerca genetica e delle biotecnologie assorbe gran parte degli investimenti attuali nel settore.

Per alcuni studiosi le classificazioni dei vari DSM, e, soprattutto, la psicofarmacologia che a queste classificazioni è strettamente legata (in rapporti di determinazione reciproca non sempre chiari) hanno fatto sì, secondo un’espressione di Edward Shorter, che “alla fine del ventesimo secolo la ‘follia’ sembra meno terribile”. L’individuazione delle diverse sindromi psichiatriche quali vere e proprie malattie diagnosticabili e trattabili farmacologicamente avrebbe, secondo quest’opinione, aiutato ad allontanare lo stigma sociale di “pericolosità” e “anormalità” dai pazienti psichiatrici, determinando, anche attraverso il contributo alla progressiva dimissione dai manicomi e alla limitazione dell’utilizzo di pratiche più invasive e invalidanti, la trasformazione del “malato di mente” in un paziente che, se curato, può tornare a vivere in società. Insomma, un processo di normalizzazione farmacologizzata.

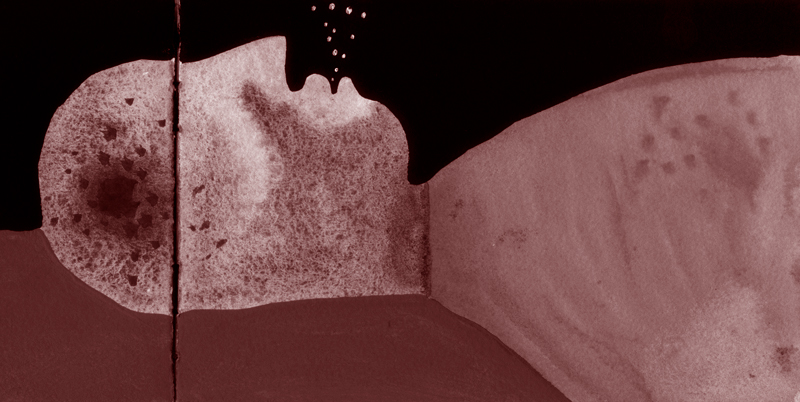

Invece, per quanti, da diverse prospettive, criticano questa visione, e innanzitutto l’approccio biologico alla psichiatria (o la psichiatria stessa), la proliferazione di classificazioni di malattie mentali non avrebbe fatto altro che ampliare il potere di controllo e stigmatizzazione della medicina mentale, riproponendo, in chiave biologica o neurologico-genetica, un riduzionismo che ricondurrebbe le diverse espressioni comportamentali e sociali a motivazioni di ordine “naturale”, iscritte ora nei neurotrasmettitori, ora nei geni, comunque possibile espressione di un comportamento definito “deviante”. Soprattutto, secondo queste prospettive critiche, i trattamenti psichiatrici si ridurrebbero a un silenziamento dei sintomi piuttosto che dar vita a un vero e proprio processo di cura e promozione dei diritti di cittadinanza della persona con sofferenza psichica. Una camisole chimique cucita sui corpi delle individualità patologizzate dall’intreccio di previsioni diagnostiche che, utilizzando la motivazione della necessità di riconoscimento dello stato di infermità (anche a fini meramente economici di assicurazioni e accesso alla previdenza), sembrano aver esteso l’ombra della malattia su tutti gli ambiti della quotidianità.

In tale prospettiva, i vari DSM determinerebbero la trascrizione formale di un’imperante medicalizzazione di quella che, con Illich, si potrebbe definire “una società morbosa nella quale il controllo sociale della popolazione da parte del sistema medico diventa un’attività economica fondamentale; serve a legittimare ordinamenti sociali in cui molti non riescono ad adattarsi, definisce inabili gli handicappati e genera sempre nuove categorie di pazienti”. Gli stessi trattamenti farmacologici avrebbero una pesante ricaduta iatrogena, favorendo la comparsa di ulteriori patologie fisiche e psichiche. Inoltre, agendo sui sintomi (silenziandoli) e non sulle cause (non indagandole in un processo di cura), la determinazione dell’origine della malattia sarebbe presunta dal beneficio approntato dal farmaco, secondo un procedimento ex juvantibus. Esemplare, in quest’ottica, la teoria della derivazione serotoninergica della depressione, secondo la quale la depressione dipenderebbe da un disfunzionale livello di serotonina nei processi neurochimici del cervello. In realtà, secondo ricerche indipendenti, l’ipotesi non ha mai trovato una validazione scientifica, e risulta più volte smentita dai dati sperimentali. La tesi serotoninergica è piuttosto supportata dal procedimento ex juvantibus, per cui la correlazione tra depressione e “patogeni” livelli di serotonina sarebbe comprovata dai benefici apportati dai farmaci, nello specifico degli Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina. Ciò nonostante, l’ipotesi serotoninergica non solo continua ad accompagnare molte pubblicazioni, ma è pure utilizzata per spiegare nuove classi patologiche, con conseguente prescrizione di trattamenti psicofarmacologici.

Una serie sempre più vasta di comportamenti umani e stati d’animo sembra ricadere in un limbo sospeso tra la normalità e la patologia, uno stato di disordine emozionale ed esistenziale che può essere “aggiustato”, normalizzato, dal consumo dei prodotti psicofarmaceutici. A volte, poi, se il disturbo non c’è viene creato. Il farmaco, per le aziende produttrici, è innanzitutto una merce che deve essere venduta: “Proprio questa riduzione a merce – ricorda Agostino Pirella – è stata denunciata qualche anno fa dal Guardian a proposito di un Ssri (paroxetina, nome commerciale in USA: ‘praxil’; in Italia: ‘seroxat’) che non trovava uno sbocco adeguato. Come si fa per un prodotto qualsiasi, la ditta in questione […] ha affidato a un’agenzia competente […] la promozione del prodotto. ‘Il modus operandi della GlaxoSmithKline – scrive il Guardian – è tipico dell’era post Prozac: promuovere il mercato di una malattia piuttosto che vendere un farmaco’. Attraverso campagne volte ad attirare persone insicure e in crisi a riconoscersi in una nuova malattia del DSM, il ‘disturbo d’ansia generalizzato’ (Gad), con l’ausilio di pubblicità ma anche con partecipazione a trasmissioni televisive di grande ascolto, è stata creata l’attesa per una risposta farmacologica al disturbo che è stato chiamato ‘fobia sociale’ ma anche, con un’elegante metafora, ‘allergia per la gente’. Una volta preparato il terreno e ottenuta l’approvazione da parte dell’Autorità, il farmaco è stato gettato sul mercato (ovviamente stimolando anche gli specialisti a prescriverlo). Il Guardian […] cita i ricercatori che, pur essendo sul libro paga della casa farmaceutica, si spacciavano per esperti indipendenti. Risultato: nel giro di due anni il paxil aveva soppiantato un altro farmaco concorrente come numero due nelle vendite dopo la fluoxetina”. (antonio esposito)

Leave a Reply