C’è sempre qualcosa di iconico in quello che succede a Barcellona. La città catalana rimane un modello per le altre città, un palcoscenico su cui si giocano drammi politici più ampi – europei, forse mondiali –, ma questo impedisce talvolta di vedere chiaramente cosa avviene nelle sue strade e piazze. Quattro anni fa, a festeggiare la prima sindaca donna della città c’era una folla di migliaia di persone, che vedevano nella sua investitura la possibilità di portare nelle istituzioni l’indignazione delle piazze del 2011, contro le banche, contro gli sfratti, contro le privatizzazioni. L’ex attivista della lotta per la casa aveva formato il nuovo partito Barcelona en Comú affermando di voler amministrare la città “in comune” con gli abitanti, riformando le istituzioni per metterle al servizio di tutti. Dopo quattro anni, quelle speranze sono infrante. Sabato scorso, nella stessa piazza, a festeggiare la nuova investitura della stessa sindaca, c’erano poco più di un centinaio di sostenitori, con in mano cartelli individuali all’americana. Intorno a loro circa tremila persone sventolavano bandiere catalane gridando “Ada Colau, sei una truffa”.

La folla che riempiva plaça Sant Jaume non era venuta per lei ma a salutare il leader indipendentista Joaquim Forn, rilasciato temporaneamente dal carcere per votare. Come gli altri politici arrestati preventivamente da oltre un anno e mezzo, Forn rischia una condanna sproporzionata: sedici anni di prigione per aver promosso il referendum del primo ottobre 2017, che il governo considera un atto di “ribellione”, anche se disarmata. Amnesty International ha dichiarato che si tratta di prigionieri d’opinione e ne ha chiesto il rilascio immediato. Ma quando Forn si è rivolto alla folla, il piccolo gruppo pro-Colau lo ha fischiato, ricordando lo “scandalo del 3%” esploso nel suo partito nel 2005, i cui responsabili sono stati rimossi da anni. Le migliaia di persone radunate a salutare Forn hanno considerato di pessimo gusto questa contestazione a un detenuto politico (non certo in prigione per quello scandalo), e hanno risposto insultando. Prima che Forn tornasse in carcere, l’ex primo ministro francese Manuel Valls, un razzista conclamato scelto come candidato dal partito ultranazionalista Ciudadanos, nel suo intervento ha dichiarato che in Spagna non ci sono prigionieri politici; i pro-Colau sono rimasti con la bocca chiusa, poiché è proprio grazie a Valls che Ada è di nuovo sindaca. Un gruppo di militanti libertari del Raval ha acceso un fumogeno e aperto uno striscione: “Ada Colau, sei un’ipocrita”. Quando Ada ha dovuto attraversare la piazza per passare dal palazzo del Comune a quello della Generalitat, è stata accolta con fischi e insulti. La proteggeva un cordone di agenti antisommossa della Guardia Urbana – il corpo di polizia che quattro anni fa aveva dichiarato di voler sciogliere.

La tragedia dei Comuns, com’è chiamato il partito di Ada, diventato icona del tentativo di cavalcare la potenza dei movimenti di base per creare una forza di governo, finisce per confermare la teoria liberista che voleva smentire: quando non è chiaro cosa abbiamo in comune, e come si prendono le decisioni su questi beni comuni, c’è sempre chi se ne approfitta. In questo caso, i freerider che si appropriano di ciò che è stato faticosamente costruito da molti, e lo distruggono, sono almeno due: Valls, che offre i suoi voti a Colau “senza condizioni”, ma la cui campagna è stata finanziata dalle élite speculative più aggressive della Spagna, dalla Fondazione Ibex 35 alla Blackstone di Claudio Boada, “fondo avvoltoio”responsabile di gran parte della “bolla immobiliare” contro cui Ada era stata inizialmente eletta. Il secondo, Jaume Collboni, leader catalano del Partito Socialista, che considera la politica sulla casa di Ada raffazzonata e irrealizzabile, ma grazie ai “beni comuni” riesce a mantenere ancora le mani sulla città. Il vecchio regime sembra avere molta meno paura dei Comuns che dell’indipendentismo, ed è riuscito a cavalcare la proposta “ribelle” di Ada Colau, trasformandola in una stampella del proprio immutabile potere. Vediamo nel dettaglio come si è consumata questa tragedia, e cosa ne possiamo imparare.

Tre sinistre e due soli schieramenti

Alle elezioni municipali di Barcellona non si prevedono ballottaggi: è sindaco chi ottiene più voti, a meno che una coalizione non raduni almeno la metà dei seggi. In questo caso, le elezioni sono state vinte da Ernest Maragall di Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la sinistra indipendentista, con solo cinquemila voti più di Colau, e lo stesso numero di seggi. Fino a oggi, gli schieramenti politici erano articolati lungo la frattura tra destra e sinistra, quindi la poltrona andava sempre al candidato più votato. Con l’irruzione dell’indipendentismo si è formata una nuova polarizzazione, frammentando la scena politica. Per la prima volta, si è percorsa la via della coalizione.

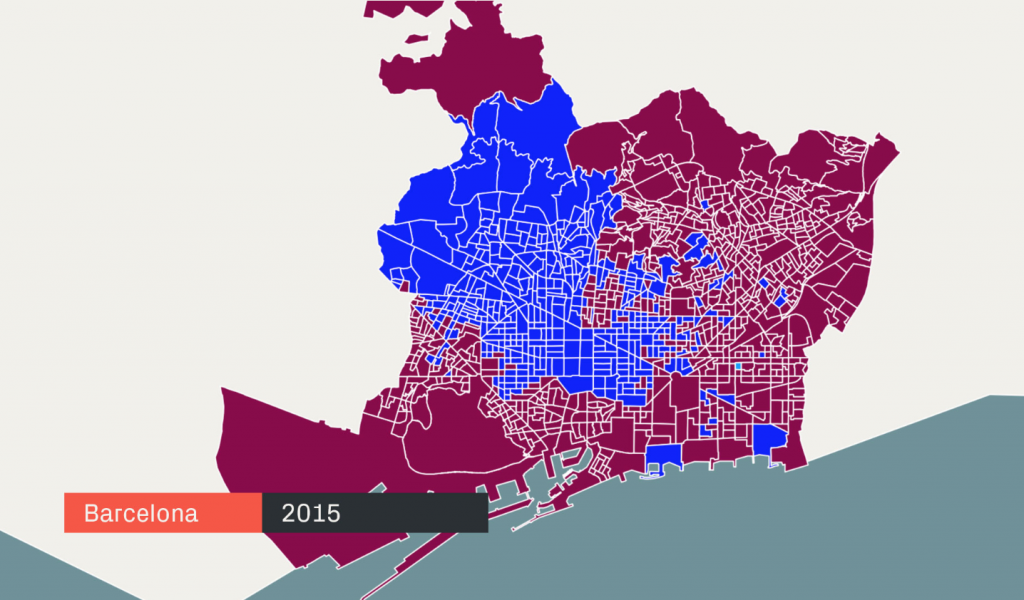

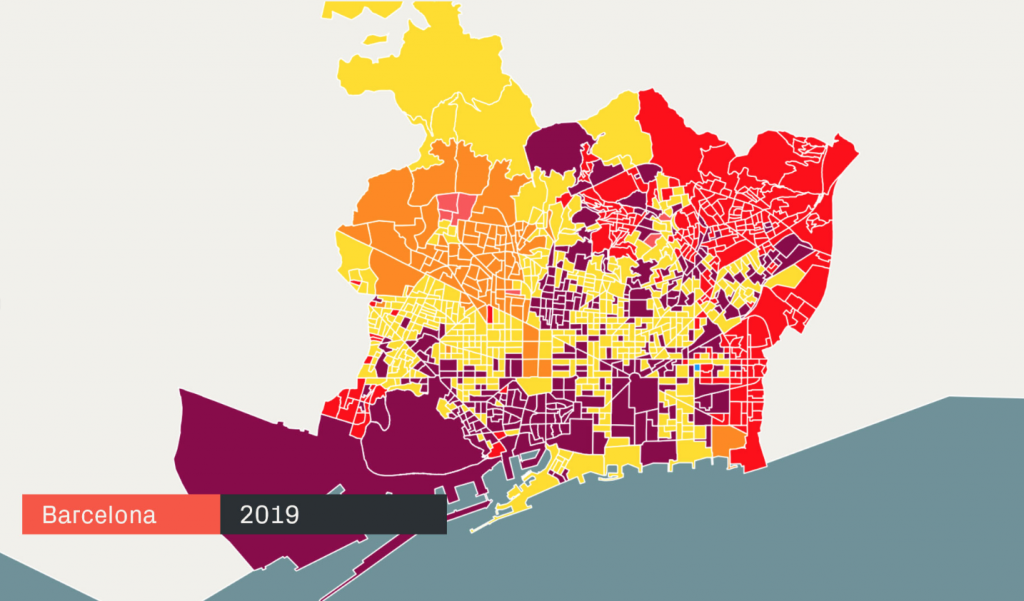

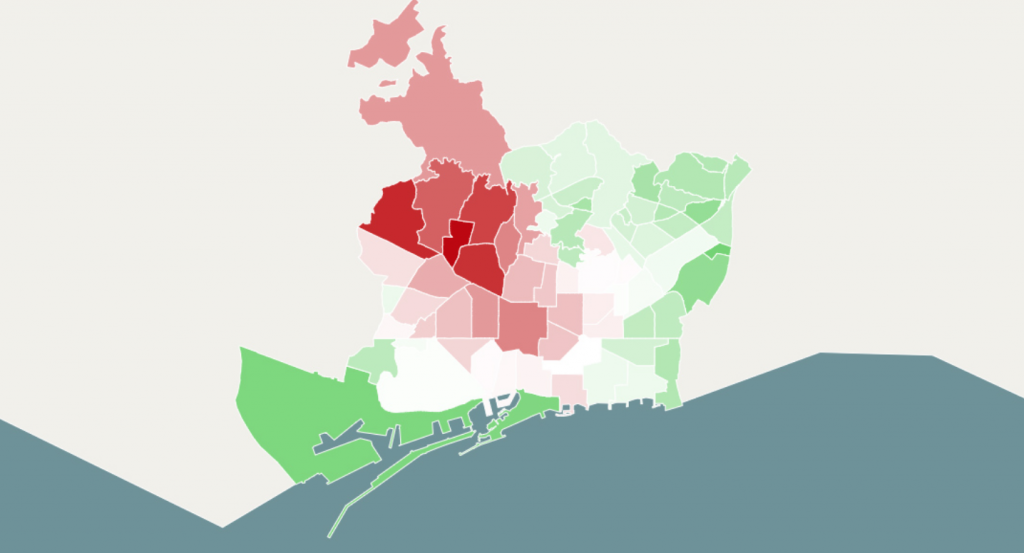

(i voti polarizzati delle elezioni del 2015, e quelli frammentati del 2019 / fonte: BTV)

L’alleanza più corretta sembrava essere quella tra i tre partiti di sinistra che hanno vinto le elezioni – ERC, Barcelona en Comú, PSC. Questi rappresentano tre facce della sinistra, anche se in guerra tra loro. ERC e PSC, dopo l’arresto e il processo ai politici catalani, sono amici come un prigioniero e il suo secondino. Dopo alcune discussioni, ERC aveva deciso comunque di acconsentire a un accordo; ma quando il partito di Manuel Valls, Ciudadanos, ha offerto i propri seggi “senza condizioni”, pur di tenere ERC fuori dal municipio, invece di rifiutare come aveva annunciato, Ada ha convocato una votazione interna. Non tra le migliaia di aderenti al partito consultati solitamente, e fortemente divisi sulla questione indipendentista, bensì tra le poche centinaia di rappresentanti. Una maggioranza schiacciante ha votato di accettare l’offerta di Valls. La chiave di questa operazione, naturalmente, è nel Partito Socialista, la sinistra liberale e d’ordine, europeista e opportunista, in grado di bloccare le ONG spagnole e offrire un porto a quelle italiane, di promuovere devastazioni urbanistiche e ambientali e di accordarsi con chi le vuole combattere. Il progetto di Barcelona en Comú nasceva in realtà contro quest’opportunismo politico: le piazze del 2011 consideravano “mafia” l’alternanza programmata tra PSOE e PP. Ma sin dalla sua nascita, esso ha dovuto includere nella sua lista elettorale sia i socialisti che gli ex comunisti di Iniciativa per Catalunya, proprio i partiti responsabili del “sacco di Barcellona” degli anni Novanta e Duemila. Questa concessione ha condizionato tutta la politica di Ada Colau: non ha dovuto solo fare patti con il nemico, ma tenerselo dentro casa.

Il sostegno del PSC ha avuto un peso fortissimo a livello mediatico. Le ramificazioni europee del quotidiano El País hanno garantito una fama positiva alla sinistra spagnola, anche nei momenti più critici; al premier Pedro Sánchez, che l’anno scorso ha bloccato la nave di salvataggio Open Arms, di recente addirittura Internazionale ha dedicato una copertina. La buena prensa si è estesa anche al nuovo alleato, Barcelona en Comú, che ha raccolto consensi internazionali di prestigio, tra cui Dilma Rousseff e Noam Chomsky. Un esempio: dal 2015, il Manifesto ha citato Ada Colau in più di duecento articoli, ma non ha mai menzionato l’appello di Chomsky per la scarcerazione dei prigionieri politici catalani. Grazie al PSC, la stampa estera di sinistra ha sempre presentato il conflitto indipendentista come un imbarbarimento, come l’offuscamento della ragione collettiva, come la fine di un modello di progressismo illuminato, mostrando i Comuns come esempio.

Così, la violenza dello stato spagnolo contro il referendum dell’ottobre 2017 e i due milioni e mezzo di votanti, il commissariamento del governo eletto della Generalitat, l’amministrazione regionale, le durissime condanne ai politici incarcerati – tra cui il presidente di ERC, Oriol Junqueras, per il quale il pubblico ministero chiede venticinque anni di carcere – hanno suscitato in Catalogna un’ondata di indignazione molto ampia, che però all’estero è stata descritta come recrudescenza identitaria, nazionalismo, xenofobia, bisogno di nuovi confini. Eppure, la nuova polarizzazione che divide la società catalana non è quella etnica, cioè tra catalani e spagnoli, bensì quella politica: gli indipendentisti ritengono la rottura con l’establishment spagnolo l’unica possibilità per introdurre dei veri cambiamenti sociali, mentre gli unionisti pongono come priorità l’unità della nazione spagnola a qualunque mobilitazione collettiva. In un panorama così polarizzato, Colau si è trovata suo malgrado a difendere questa posizione d’ordine: l’establishment che voleva combattere.

C’è mai stato un governo del cambiamento?

Più che chiederci perché sia finito il “governo del cambiamento”, è lecito chiedersi: è mai esistito davvero? Qual è la realtà quotidiana che hanno vissuto gli abitanti della città durante questi quattro anni, e perché in queste nuove elezioni i loro voti sono defluiti in massa sulle altre due facce della sinistra, addirittura su quella indipendentista?

Il progetto dei Comuns ha ottenuto alcuni risultati in questi anni: l’influenza di alcuni gruppi clientelari nel Comune è stata ridotta, molti quartieri hanno avuto interessanti interventi urbanistici, pedonalizzazioni o riduzioni del traffico motorizzato, e il Comune ha inaugurato un servizio innovativo di dentista pubblico, a prezzi molto bassi. Ma la municipalizzazione del servizio idrico, da opporre al monopolio dell’impresa Agbar (Aguas de Barcelona), si è arenata; la costruzione di alloggi si è fermata a settecento contro i quattromila promessi, in parte integrati con gli acquisti in estrema periferia; e la direttiva del trenta per cento di alloggi sovvenzionati per ogni nuova costruzione non ha ancora dato risultati rilevanti. Nel frattempo, la turistificazione del centro storico ha raggiunto livelli mai visti prima. Ada ha chiesto più polizia contro gli ambulanti e non è riuscita a chiudere il centro di detenzione per stranieri, una delle promesse elettorali. A Barcellona ci sono ancora sette sfratti al giorno; vi si oppongono solo comitati di quartiere in rotta con l’amministrazione. Almeno sei spazi sociali sono stati sgomberati in questi anni, anche se in modo “dolce”, cioè con la proposta di processi partecipativi poi rivelatisi inutili.

Ma queste misure benintenzionate sono state fortemente ridimensionate dall’irruzione di un progetto di rottura molto più ambizioso. Il referendum del primo ottobre è stato il più grande fenomeno di disobbedienza civile pacifica mai tentato in Europa. Di fronte a una mobilitazione a cui hanno partecipato due milioni e mezzo di persone, che si incentrava su una rivendicazione territoriale, tutte le contraddizioni interne del progetto dei Comuns sono esplose. Quando il Partito Socialista, insieme al PP, ha decretato lo scioglimento del governo catalano, l’arresto dei suoi consiglieri e funzionari, il commissariamento delle televisioni e dell’intera amministrazione, il partito “ribelle” insisteva a presentarsi come mediatore e promotore del dialogo. Un mediatore non richiesto, alleato solo di una parte, ha finito per sostenere quel fronte anti-indipendentista a cui appartenevano i suoi peggiori nemici: l’imbarazzante galassia del patriottismo spagnolo – oltre al PP, Vox e Ciudadanos, partiti nati proprio per proteggere l’establishment dalla minaccia catalana. Dopo la brutale repressione del primo ottobre, anche la questione territoriale è passata in secondo piano; al centro del discorso c’erano ormai i diritti civili, il diritto alla protesta e alla dissidenza. A quel punto, chi considerava fondamentale rompere con le istituzioni dello stato spagnolo, borbonico, erede della dittatura franchista, retto dal “patto del 1978” tra monarchia, élite e partiti democratici, ha scelto di votare i partiti che avevano subito la repressione, tra cui ERC; chi invece credeva possibile continuare a lottare per i cambiamenti sociali all’interno delle istituzioni statali, perché avrebbe dovuto continuare a votare i Comuns? I socialisti difendevano molto meglio questa opzione – quando non la destra spagnolista. Ada Colau e il suo faticoso progetto riformista non avevano più un ruolo riconoscibile.

Cosa succede in periferia

La televisione municipale di Barcellona, Betevé (BTV), ha di recente pubblicato due grafici che crediamo opportuno riprendere qui, per mostrare l’evoluzione del voto nelle periferie. I quartieri storicamente socialisti, che per breve tempo avevano sostenuto i Comuns, sono tornati in gran parte a votare socialista, man mano che il partito di rottura si assimilava al partito d’ordine; gli abitanti hanno seguito la massima “se dobbiamo votare una copia, preferiamo l’originale”. Ma c’è un fenomeno più interessante: dal 2015 al 2019 l’indipendentismo è cresciuto soprattutto nei quartieri più poveri della città, quelli formati con le migrazioni di massa dal sud della Spagna dagli anni Venti agli anni Sessanta, e quindi scarsamente legati all’identità catalana. Nei quartieri ricchi, invece, l’opzione indipendentista è calata con le ultime elezioni. Questi dati smontano la tesi semplicistica su cui i Comuns insistono, tra un catalanismo elitista e borghese rappresentato dalle classi medie e alte, e un unionismo popolare e migrante, di sinistra e periferico, che Barcelona en Comú avrebbe dovuto rappresentare.

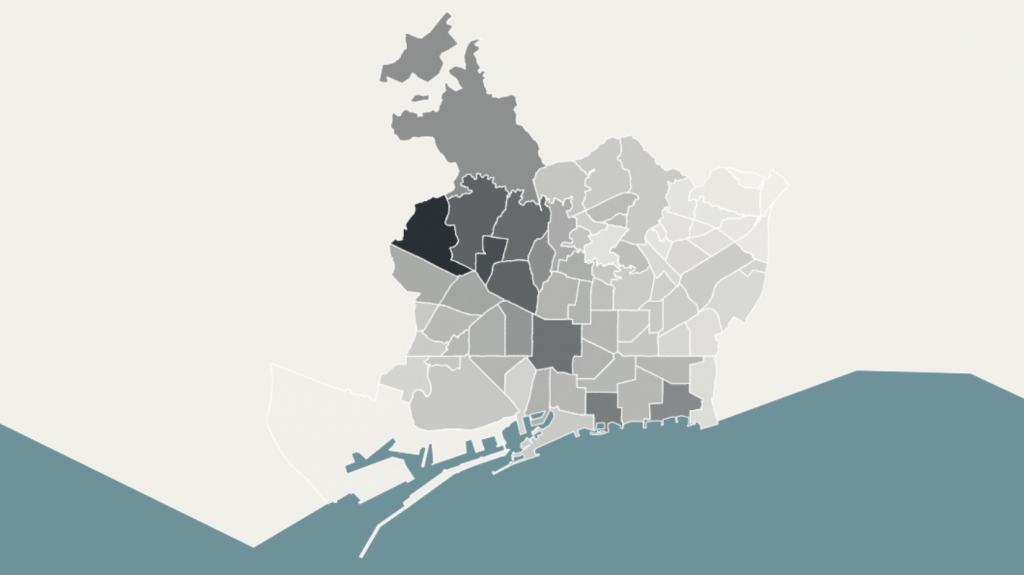

(la correlazione tra reddito pro-capite (nero), e crescita (verde) o calo (rosso) dell’indipendentismo / fonte: BTV)

Per capire meglio questa dinamica, bisogna incrociare dati quantitativi e dati qualitativi. Concludiamo con il caso di Bon Pastor, il quartiere più povero dell’area metropolitana, sul quale abbiamo lavorato per oltre un decennio (si veda qui e qui). Antica area industriale, abitata perlopiù da famiglie di migranti spagnoli, fortemente rivalutata dalla riconversione della fabbrica La Maquinista a grande centro commerciale, ha un reddito familiare di circa il trentacinque per cento sotto la media della città, e dal 2007 ha subito demolizioni e trasferimenti di massa ordinati dal Comune socialista. Dal 2015 a oggi, l’indipendentismo a Bon Pastor è cresciuto di circa 6,7 punti, e la partecipazione al referendum è stata notevole. Non può trattarsi di una questione etnica, perché le famiglie catalane non sono certo aumentate. I dati quantitativi non sono sufficienti per capirne le ragioni; bisogna andarci, parlare con la gente, cercare di capire. Di recente abbiamo ricominciato a intervistare gli stessi abitanti che avevamo intervistato tra il 2004 e il 2010, anche per conoscere le loro posizioni verso l’indipendentismo.

Trasferiti nei nuovi edifici, dieci volte più cari, impoveriti e spaesati dalla rottura del paesaggio, gli abitanti di Bon Pastor covano un risentimento che da anni non trova un partito in cui incanalarsi. Demolizioni, sfratti e cariche della polizia li hanno alienati verso le sinistre che avevano appoggiato sin dagli anni Sessanta. Nel 2011 molti avevano sentito un’affinità con le proteste degli Indignados, poi sfociata nel sostegno ai Comuns. Localmente, però, Barcelona en Comú si appoggia all’associazione che ha promosso le demolizioni e la speculazione, e che fino ad allora sosteneva il PSC. Così, la giunta di Barcelona en Comú non ha modificato in nulla le politiche che avevano impoverito Bon Pastor; molti abitanti hanno reagito alla delusione votando a destra. Con l’esplosione dell’indipendentismo, molti hanno visto questa nuova rottura come più promettente di qualunque altra, e più coerente con la storia ribelle del quartiere. Abbiamo ancora troppe poche interviste per trarre conclusioni, ma una cosa è chiara, in nessuna delle conversazioni è emerso il nome di Ada Colau né del suo partito come un referente importante. Solo una signora, con una storia molto difficile e che ha ottenuto il reddito di cittadinanza sperimentale di Barcelona en Comú, il B-Mincom; ma alla fine dell’intervista, nel suo spagnolo rauco e proletario, la signora ha detto che avrebbe votato “il mio fuggitivo”, cioè Carles Puigdemont, il presidente della Generalitat costretto a espatriare in Belgio per evitare il carcere.

Insomma, le periferie che Ada Colau voleva includere nella gestione della cosa pubblica, sembrano poco impressionate dal suo progetto. Il sostegno dell’inquietante Manuel Valls peserà come un’ipoteca sui Comuns, e forse molti dei suoi votanti si orienteranno verso partiti meno trasformisti, più d’ordine o più di rottura. Le sinistre europee, e quelle italiane, riusciranno a metabolizzare la tragedia dei Comuns? Come scrisse Elinor Ostrom, è possibile gestire i beni comuni evitando i freerider, ma ci vuole un lavoro delicatissimo di trasparenza e gestione orizzontale dei conflitti, senza le decisioni e le alleanze opache che richiede la politica istituzionale. Il tentativo di portare i movimenti sociali dentro le stanze del comando si è rivelato per l’ennesima volta un fallimento, indebolendo i movimenti di base di un’intera città. Può essere l’occasione di una seria autocritica, anche in Italia, sul rapporto tra movimenti e potere. La madre di tutte le battaglie, l’icona delle “città ribelli”, è stata persa. Possiamo iniziare a immaginare forme di ribellione più trasparenti, e più comuni. (stefano portelli / victor serri)

* * * ULTIMO AGGIORNAMENTO * * *

Proprio in queste ore, Ciudadanos ha rotto con i tre consiglieri della lista di Valls che hanno votato per Colau, e che avranno quindi un gruppo comunale proprio. Appare probabile che i tre esclusi, con Valls in testa, possano entrare ora nel gruppo dei socialisti. Il PSC arriverebbe allora a undici seggi, uno più dei Comuns. In questo caso, pur essendo ancora sindaca, Colau si troverebbe ancora più prigioniera del PSC e dei peggiori interessi speculativi del paese.

Leave a Reply