da: Wots Magazine

Nel marzo del 2011, settantadue persone che tentavano di raggiungere l’isola di Lampedusa dalla Libia a bordo di una piccola imbarcazione, furono lasciate andare alla deriva per quindici giorni all’interno di un’area marittima ampiamente sorvegliata dalla Nato nell’ambito delle operazioni militari contro la Libia. Nessuno intervenne per salvarli: ne sopravvissero soltanto nove. Sophie Hinger, ricercatrice dell’Università di Osnabrück (Bassa Sassonia) ha intervistato Charles Heller che è l’autore, insieme a Lorenzo Pezzani, di Liquid Traces: una ricostruzione degli eventi noti come il caso della “left-to-die-boat”. Sulla scia di questo lavoro, che cerca di documentare e allo stesso tempo combatter la violenza del regime di confine, hanno fondato WatchTheMed, una piattaforma di monitoraggio transnazionale delle violazioni dei diritti dei migranti in mare.

Perché hai deciso di occuparti delle morti dei migranti nel Mediterraneo nel 2011 e come hai scelto il caso della nave dei “lasciati morire”?

Quel che è successo nel 2011 è la riapertura da parte dei migranti della frontiera mediterranea, visto il vuoto di potere creatosi dopo la cacciata di Ben Ali e l’uccisione di Gheddafi.

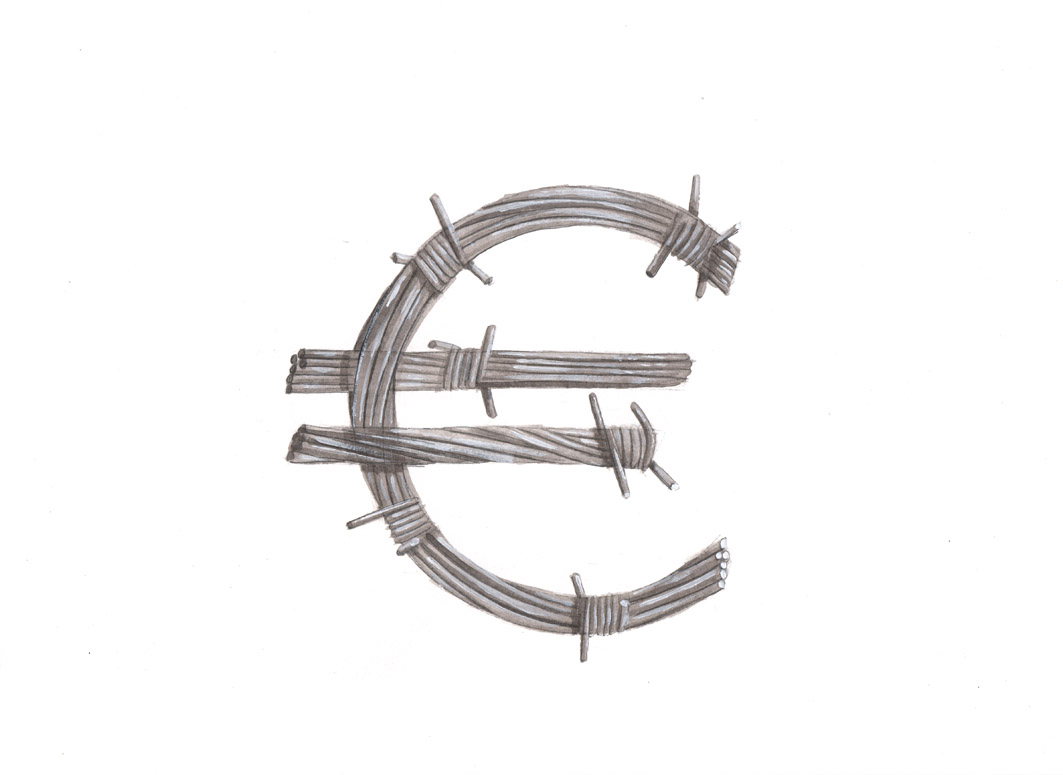

In precedenza, i confini erano rimasti sostanzialmente chiusi a causa di accordi stipulati tra il regime di Gheddafi e gli stati europei. Nel 2011, con la rivolta trasformatasi in una guerra civile che è andata intensificandosi con l’intervento della Nato, sempre più persone sono fuggite dalla Libia, ma allo stesso tempo l’intervento militare guidato dalla Nato ha trasformato il Mediterraneo nello spazio marittimo più monitorato della Terra. Il solo 24 marzo, più di trentotto navi da guerra si trovavano al largo della costa libica, definita “zona di sorveglianza marittima della Nato”. Nonostante la sorveglianza, un numero crescente di persone hanno continuato a morire in questo tratto di mare, come rilevato dalla ONG Gisti che si occupa di diritti umani. Sempre nel 2011, la stessa organizzazione rilasciò un comunicato stampa affermando che avrebbe fatto causa a UE, Frontex e Nato, poiché erano chiaramente a conoscenza della situazione dei migranti che si trovavano in mare, e quindi colpevoli di omissione di soccorso.

Quando io e il mio collega Lorenzo Pezzani abbiamo letto il comunicato stampa di Gisti, li abbiamo contattati e abbiamo offerto il nostro aiuto. Lorenzo e io stavamo lavorando al progetto di Forensic Architecture che cercava di sviluppare nuovi mezzi per documentare violazioni dei diritti umani in situazioni molto diverse fra loro. Fu Gisti, assieme ad altre organizzazioni come MigrEurop e la Federazione Internazionale dei Diritti Umani, che decise di concentrarsi su ciò che divenne poi noto come il caso dei lasciati morire. Dopo aver esaurito il poco carburante di cui erano dotati, sessantatre migranti morirono su un barcone che fu lasciato andare alla deriva per quattordici giorni pur trovandosi nella zona di sorveglianza marittima della Nato. E questo nonostante le molte interazioni con attori statali e non statali, tra cui un elicottero militare, una nave militare e varie chiamate di soccorso alla guardia costiera italiana. Tutte queste persone, in modi diversi e in diversi momenti, abbandonarono i migranti a una lenta morte.

Cosa avete fatto tu e Lorenzo, in pratica, per aiutare Gisti?

Il nostro lavoro all’interno del progetto di ricerca di Forensic Architecture è stato quello di ricostruire nel modo più preciso possibile ciò che era accaduto nel caso dei “lasciati morire”, utilizzando diversi mezzi di telerilevamento e combinandoli con le testimonianze dei sopravvissuti. Abbiamo iniziato a utilizzare i primi per scopi opposti a quelli per cui vengono utilizzati solitamente: non per rilevare passaggi non autorizzati, ma per documentare la violenza stessa delle frontiere. Ci piace chiamarlo “uno sguardo disobbediente”. Il nostro obiettivo era di ricostruire la traiettoria percorsa dalla barca dei “lasciati morire” nella geografia politica del Mediterraneo e di individuare la responsabilità delle morti dei 63 migranti. I risultati di questa ricerca, che abbiamo pubblicato nell’aprile del 2012, sono stati alla base di diversi casi legali presentati in vari paesi e riguardanti gli stati coinvolti nell’operazione militare di sorveglianza del Mediterraneo. Abbiamo promosso contenziosi civili in Francia, Italia, Spagna e Belgio.

Quasi due anni più tardi, nel marzo 2014, avete girato e prodotto il film Liquid Traces sulla base del report del 2012. Da dove è sorta la necessità del film, una volta che il report era già stato pubblicato?

La prima ragione è stata quella di rendere la nostra ricerca disponibile ad un pubblico più vasto possibile. Questo significa dare ai risultati una forma diversa rispetto a quella di un rapporto lungo cento pagine. Riflettendo sulle strategie visive possibili, il video ci è sembrato un mezzo adeguato. In secondo luogo, il video è stato un tentativo di rispondere a una domanda che ci eravamo posti fin dall’inizio del progetto e alla quale non eravamo stati in grado di dare una risposta attraverso il rapporto. Ovvero, come combinare il punto di vista “dalla barca” con il punto di vista “aereo”? Le immagini satellitari, cioè il principale mezzo tecnologico di documentazione che abbiamo usato, vengono spesso criticate perché riproducono una visione tecnologica del potere. Abbiamo voluto equilibrare questa rappresentazione con le esperienze soggettive dei migranti, e il video ci ha permesso di combinare queste due prospettive. Forse c’è anche un terzo punto di vista che il film permette di catturare: la temporalità del regime dei confini europei. Ma questo lo abbiamo scoperto solo dopo averlo prodotto.

Sono ormai diversi gli autori che sostengono la necessità di andare oltre l’analisi dei confini nella loro dimensione spaziale, e includere anche la dimensione temporale, che consente di vedere come i movimenti dei migranti precarizzati siano accelerati e decelerati nella loro traiettoria. Ciò detto, è molto difficile trasmettere la dimensione temporale del confine attraverso mappe o testi scritti. Penso che l’unico modo in cui si possano davvero comprendere questi ritmi gerarchici dei movimenti sia attraverso delle rappresentazioni che offrano uno spaccato della temporalità del movimento. In Liquid Traces, al vedere la sovrapposizione dei lenti movimenti della nave dei migranti sovrapposti al movimento intermittente e ritmico del traffico commerciale marittimo attraverso il Mediterraneo centrale (che sembra Londra all’ora di punta), ci è sembrato che, per la prima volta, stessimo facendo giustizia all’idea delle differenze temporali di movimento. Insomma, anche se questo non era precisamente uno degli obiettivi quando ci siamo messi a produrre Liquid Traces, per noi è stato senz’altro uno dei risultati più importanti. (traduzione di tina magazzini – continua a leggere)

Leave a Reply