Non è solo un film necessario, come in molti hanno giustamente scritto, Fuocoammare, recente Orso d’oro al Festival di Berlino; durante la sua visione, la sensazione forte è quella dell’unico film possibile qui e ora. L’unico possibile in questa Europa di inizio millennio, asserragliata in risibili fortezze di imperio si vorrebbe incontaminato, mentre il suo ventre è ampiamente – e per fortuna – “infettato” e i suoi avamposti assediati dalla storia, alcuni già espugnati. Uno di questi avamposti è l’isola di Lampedusa, snodo obbligato del viaggio di migliaia di uomini e donne provenienti dall’Africa e per alcuni di loro tragico capolinea. Qui Gianfranco Rosi ha scelto di ambientare il suo ultimo film, che pure non è un “film sugli sbarchi”, ma un film su un luogo.

Un luogo, va da sé, molto particolare, tanto che da vent’anni a questa parte, periodo in cui sono transitati da Lampedusa circa quattrocentomila persone, la parola emergenza qui si è usurata e svuotata di senso. Ma, anche, un luogo “normale”, dove la vita quotidiana della popolazione locale sembra perpetuarsi uguale da sempre. Una comunità di pescatori, sei mila anime per un territorio di venti chilometri quadrati, in cui tutto ruota attorno al mare, reiterando gesti e abitudini che la modernità non pare aver intaccato (per tutto il film non si vede un computer, una tv o un telefono cellulare). La camera di Rosi inquadra così l’isola con lunghi piani spesso vuoti e silenziosi, di potente immobilità. Tra i lampedusani emerge il dodicenne Samuele, ragazzino sui generis, visto che alle avventure in acqua, nel cui mito è immerso da quando è nato, preferisce la fionda e la caccia, e quando per la prima volta esce in mare col padre pescatore si sente male, e non riesce a governare nemmeno una piccola barca a remi. Ha un problema a un occhio, l’occhio pigro, e soffre di leggere crisi d’ansia, spie forse del suo sentirsi inadeguato a ciò che la vita, da secoli, ha in serbo per lui. In breve, è lui il protagonista di Fuocoammare.

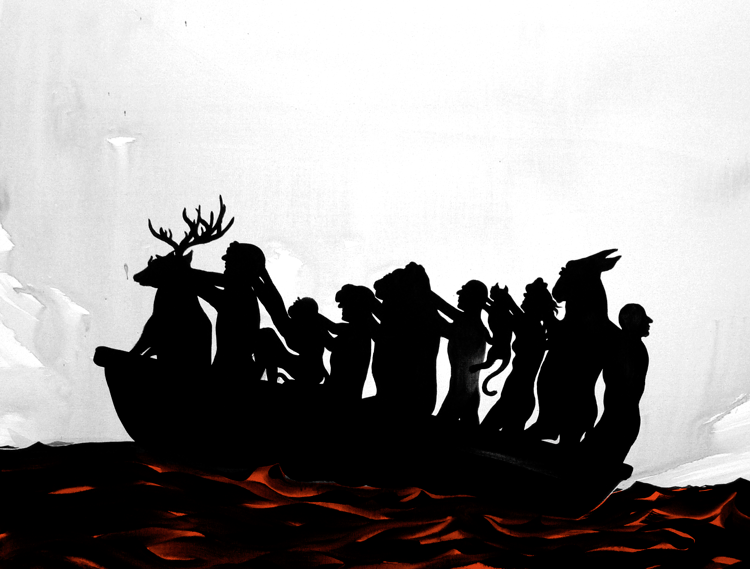

Nel corpo dell’ispirato racconto di formazione che lo vede al centro, si inserisce la documentazione visiva degli sbarchi: le condizioni disumane del viaggio, il lavoro dei soccorritori e poi la permanenza nel centro di accoglienza. Anche questa linea narrativa procede e si rivela gradualmente, come se la macchina da presa fosse in attesa di qualcosa, in accordo a una sapiente capacità di Rosi di costruire, nel proprio lavoro, il racconto. Inizialmente ci pare di averle già viste queste immagini, così simili a quelle che da anni si succedono uguali tramite i media. Poi all’improvviso una lunga sequenza notturna di quiete dentro il centro, scandita da un giovane nigeriano che improvvisa, con l’accompagnamento di altri attorno a lui, una dolente ballata rap. Un coro disperato, che racconta in versi dell’odissea intrapresa da una terra di morte e distruzione verso una terra, nonostante tutto, di speranza. è il punto di svolta, il punto di accumulo della (loro) sofferenza e della (nostra) commozione. Nel segmento finale del documentario la camera di Rosi si addentrerà fin nella stiva di uno dei barconi famigerati appena agganciato dai soccorsi, fino a mostrarci l’indicibile.

In Fuocoammare le due vite sull’isola scorrono parallele, dialogano solo perché noi sappiamo che condividono la stessa location. La separatezza che corre tra di esse è politica: il protocollo con cui Lampedusa (l’Italia, l’Europa) accoglie i migranti – la trafila di ricezione militare, accertamento sanitario e poi smistamento e reclusione nei centri – previene del tutto il contatto con la popolazione. Unico tramite, il direttore dell’Asl locale, Pietro Bartolo, che si prende cura dei migranti, così come degli indigeni. Lui è il solo con il quale Rosi e la camera dialogano direttamente, quasi un’intervista, in cui il medico ricorda, senza riuscire a nascondere l’emozione, i momenti più drammatici del proprio lavoro. Che nessun uomo che voglia dirsi un uomo, invoca Bartolo, rimanga indifferente al cospetto della più grande questione umana (e quindi la più grande questione tout court) del nostro tempo.

È straordinario notare – per quanto forse prevedibile – che niente di ciò che di sé mostra l’Europa nella sua acconciata versione ufficiale è presente nel suo estremo avamposto meridionale immortalato da Rosi. Né la lotta per la sopravvivenza dei migranti, né l’appartenenza alla storia immutabile dei lampedusani possono in alcun modo riguardare l’immagine salda e progressista dell’Europa della libera circolazione e della moneta unica. Ecco allora che il realismo di Fuocoammare ci appare di quella sostanza propria del realismo caro a Brecht: nulla ha a che fare con la semplice riproduzione fotografica, ma piuttosto con il decifrare i meccanismi che regolano il presente e che la mistificazione del reale ordita dal potere nasconde.

Il principale strumento che Rosi mette in campo in quest’opera di disvelamento è il tempo, l’anno abbondante trascorso a Lampedusa, tra terra e mare. Unitamente a una mirabile sapienza tecnica, che gli consente – operatore, fonico e regista allo stesso tempo – di essere l’unico “profanatore” della porzione di mondo che inquadra, Rosi esercita quelle virtù di dedizione e di pazienza che ogni documentarista dovrebbe praticare per ottenere, in un lavoro come questo, una reale profondità e sensibilità di sguardo. Antidoto al sensazionalismo mediatico, alla sottomissione al potere, alla banalità del già visto. (armando andria)

Leave a Reply