I porti sono crocevia di ogni cosa e nel capitalismo le “cose” sono la condizione stessa della vita. Per questo, le lotte nella logistica sono così incisive e talvolta hanno così successo. Tuttavia la lotta che da un paio d’anni stanno conducendo i portuali di Genova ha un sapore più ricco e complesso, affonda nella tradizione dell’internazionalismo e della solidarietà sul mare, guarda a ciò che di quotidianamente disumano accade davanti ai porti dell’Italia meridionale, mette in relazione di causa-effetto le guerre nel Nordafrica e nel Medioriente con le correnti di migranti disperati che assediano dal mare il Nord opulento, e le guerre con le armi.

Le lingue europee hanno dovuto dotarsi di nuove espressioni per descrivere la negazione ai migranti della libertà di circolazione nell’Unione: refus d’entré, devolución de migrantes, refoulement of migrants… In Italia, nel clima leghista-poliziesco voluto da Matteo Salvini ministro dell’interno, è stata coniata la parola “respingimento”, che in mare vuol dire ricacciare i barconi dei migranti oltre la linea Melilla-Pantelleria-Lesbo, non importa se i barconi affondano o i migranti devono tornare a subire i soprusi dei trafficanti.

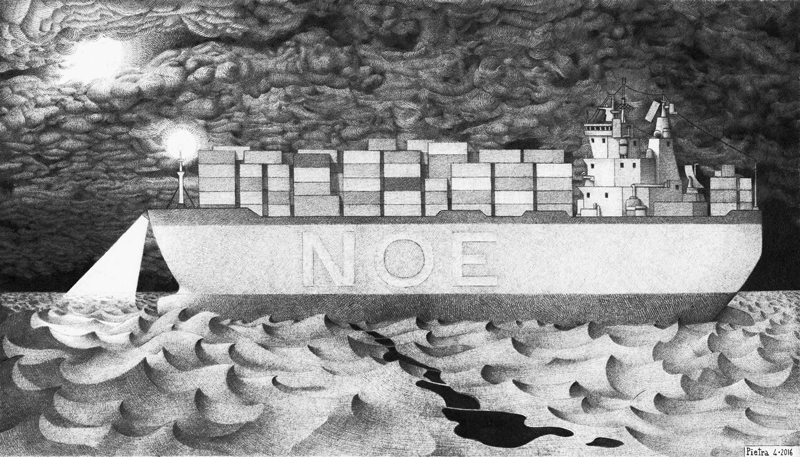

È a questo che pensavano i camalli nella primavera del 2019, quando hanno “respinto” non la nave saudita Bahri Yanbu bensì le attrezzature che dovevano essere inviate alle forze armate saudite, con lo slogan “Porti aperti ai migranti e chiusi alle guerre”. Ma una lotta del genere può essere solo di lunga durata – è cioè una lotta senza fine – e con poche consolazioni lungo la strada. Di fronte c’è uno schieramento avversario locale, nazionale, internazionale, letteralmente “agguerrito”.

A Genova il governatore della regione Liguria (centro-destra) ha immediatamente parlato di posti di lavoro, la protesta anti-saudita «danneggia la competitività del nostro scalo, non aiuta il lavoro italiano, non aiuta la nostra crescita», e poi ha aggiunto, un po’ minaccioso, «nessuno riporterà Genova al passato delle ideologie pauperiste di certa sinistra, certi sindacati, certi collettivi».

Dentro il porto, l’agenzia marittima Delta, che da trent’anni gestisce il caricamento delle navi Bahri in Italia, ha fatto scrivere ai propri dipendenti una “lettera aperta” indirizzata alle autorità per ricordare che le proteste creano “preoccupazioni e perplessità crescenti nella clientela saudita […] per l’incolumità dei loro equipaggi e delle loro navi” e che “abbiamo paura per il nostro lavoro che, grazie al regolare arrivo delle navi saudite, ci ha consentito di mantenere le nostre famiglie”.

Nel frattempo, ogni venti giorni circa, le navi Bahri hanno continuato a scalare il porto di Genova, trentadue volte (se non sbagliamo il conto) negli ultimi due anni solo per la rotta eastbound, la rotta che porta le armi dal “mondo libero” (Canada, Stati Uniti, Unione europea) alla dittatura dei monarchi assoluti sauditi, quelle armi che – secondo le parole del presidente statunitense Biden, durante la sua prima visita al Dipartimento di Stato, il 4 febbraio scorso – hanno causato “una catastrofe umanitaria e strategica”. Oggi, a ogni passaggio delle Bahri nel porto di Genova c’è uno schieramento militare ingente per “garantire la sicurezza” – la sicurezza delle navi contro i contestatori, non la sicurezza della cittadinanza dei quartieri retro-portuali, che in caso di incidente potrebbero essere investiti dallo scoppio delle centinaia di bombe trasportate nelle stive delle navi saudite a ogni viaggio. La polizia politica (Digos) fa pressione sui lavoratori portuali che potrebbero protestare, presentandosi – quando le navi sono in porto – sui luoghi di lavoro, nei terminal più o meno vicini, per “controllare” i movimenti. Vediamo il ribaltamento logico in atto: a minacciare l’ordine e la sicurezza sono coloro che protestano pacificamente, mentre tutta la supply chain della guerra yemenita “dà lavoro” e mantiene le famiglie. È molto brechtiano, nel senso che ritroviamo nell’ultimo libro di Brecht, Kriegsfibel (1955).

Non stupisce che alcuni militanti genovesi contro la guerra siano stati denunciati alla magistratura per “associazione per delinquere” e “attentato alla sicurezza dei trasporti”. Per fortuna hanno ricevuto un largo sostegno e solidarietà da militanti pacifisti, Ong per i diritti umani, associazioni religiose. Da quando si è insediato il governo Draghi, il clima sembra cambiato, la logistica dei vaccini anti-Covid è stata affidata a un generale dell’esercito (che veste sempre la divisa e il cappello degli alpini), tutto il complesso militare-industriale si sta preparando a raccogliere una parte importante dell’enorme flusso di denaro proveniente dal Recovery Plan. Le forze armate vogliono ammodernare i loro apparati, le grandi imprese far ripartire la produzione a pieno ritmo. La cyber-security è il mantra di tutti gli esperti al servizio della geopolitica dei servizi segreti. Leonardo ha piazzato un suo top manager tra i ministri (Roberto Cingolani, ministro della transizione ecologica).

Sul piano della politica internazionale, tutti aspettano di vedere se Biden fa sul serio, convinti in cuor loro che non cambierà molto. Quindi, in Italia si finge scandalo per i frequenti viaggi dell’ex premier Matteo Renzi in Arabia Saudita, dove è consulente del principe ereditario saudita e – presumiamo – sta “aiutando” le aziende italiane a vendere tutto quel che possono alle petro-monarchie del Golfo. Sappiamo, per esempio, che come l’anno scorso, a fine maggio la Bahri Abha passerà dopo Genova anche dal piccolo porto di Marina di Carrara, per imbarcare probabilmente le grandi attrezzature “oil & gas” premontate della Nuovo Pignone (gruppo americano Baker Hughes) destinate alle raffinerie saudite e il marmo da edilizia, specialità del porto toscano, peraltro prossimo a porti come La Spezia e Livorno, molto coinvolti nel movimento militare di Camp Darby, il più grande deposito militare Usa fuori degli Usa.

Se gli avversari sono potenti, e il clima politico non sembra favorevole, tuttavia non bisogna perdere di vista le grandi debolezze dello schieramento militare-industriale che sono almeno tre. Innanzitutto, la pandemia in Italia e ovunque nel mondo ha messo bene in luce quali sono le urgenze strutturali e organizzative dei popoli, al di là del grado di ricchezza economica e del progresso tecnico raggiunto, cioè l’importanza prioritaria di una sanità pubblica efficiente e di sistemi di istruzione flessibili. Gli eserciti si dimostrano per quel che sono, grandi macchine auto-referenziali affamate del denaro dei contribuenti, che impiegano soprattutto per mantenere un clima di emergenza in cui sia più facile giustificare il proprio ruolo.

Seconda breccia. Il ritiro americano dalla ventennale guerra in Afghanistan, con cui ha esordito questo XXI secolo, ci ricorda che la forma moderna dei conflitti armati è soprattutto quella della “guerra civile” a sfondo economico e per le risorse, anche se spesso si presentano come conflitti etnico-religiosi. Se c’è una possibilità per più pace, dunque, possiamo trovarla solo nella lotta contro la discriminazione economica, la stessa che ammala le società industriali e post-industriali, e che è il substrato su cui prospera la globalizzazione. Un solo mondo, una sola lotta.

Infine, ciò che stanno cercando di realizzare i compagni genovesi – e che è in qualche modo positivamente anomalo –, che portuali e antimilitaristi abbiano sentito la necessità di dar vita a un “osservatorio” per monitorare il traffico delle armi attraverso i nodi logistici dei porti. Sono ricorsi, cioè, a uno strumento di conoscenza in cui esperienza sul campo, analisi delle ricerche, confronto dialettico possano allargarsi oltre la dimensione locale o regionale, e compiere quel passo verso la dimensione europea e internazionale, l’unica in cui si può comprendere perché la guerra è così “strutturale” tanto a Minneapolis che a Bengasi, a Parigi quanto a Donetsk, sul lago Kivu e nel Tigray. (carlo tombola)

Leave a Reply