Linea 29. Fermata 222

“Qual è, secondo lei, signor sindaco, l’edificio che ospita il più gran numero di sogni? La scuola? Il teatro? Il cinema? La biblioteca? L’Hotel Intercontinental? La discoteca? E se fosse il carcere?”. (John Berger)

Modi di vedere

È l’ultimo giorno di scuola. Lascio il documento all’ingresso, mi danno un numero per entrare, 72… la meraviglia. Primo cortile, primo cancello, di solito è aperto. Secondo cortile, bar, armadietto, tengo solo il necessario in una borsa di plastica trasparente, firmo, segno l’ora. Secondo controllo, terzo cortile, tutt’intorno solo muri di cemento. Primo corridoio, terzo controllo, c’è quello antipatico, ogni volta finge di non avermi mai vista e puntualmente mi chiede in che padiglione devo andare: “C”, rispondo. Mi apre il cancello, secondo corridoio, è quello dei gatti: li vedo spesso sonnecchiare, sono loro i padroni di casa, indifferenti e chiatti, liberi di entrare e uscire indisturbati da un cortile all’altro. Terzo corridoio, i colori cominciano a cambiare e tutto diventa più incerto. Passo davanti alla biblioteca, un gruppo di detenuti e alcune guardie si dirigono verso le sale colloqui, qualcun altro spinge i carrelli nella direzione opposta.

Altro cancello, quarto corridoio, mi tappo il naso perché dalle cucine un odore nauseabondo mi viene addosso, penso all’espressione di H che mi descrive i piatti. Accelero, prima di girare l’angolo ancora una puzza di vomito annacquato, perdite evidenti dal soffitto si fanno muffa e sul pavimento una pozzanghera si allarga. Mi ritrovo su “corso Francia”, così lo chiamano loro, tanto è lungo. Il sole attraversa le grate e i vetri rotti, tocca il pavimento scandendo i passi. A destra l’odore di ferro da stiro su tessuto umido, all’ingresso della lavanderia qualcuno ha attaccato la figurina della madonna. Una guardia davanti a me canticchia qualcosa mentre cammina battendo le chiavi sui caloriferi.

Finalmente imbocco l’ultimo corridoio, passo davanti al magazzino, la porta è aperta ed è piena di medicine. Mostro il numero e il documento: «Insegnante?».«Sì». Guardiamo Cosa sono le nuvole, commentiamo i costumi, i colori, l’abilità della marionetta. Li saluto senza dire nulla di speciale, guardo per l’ultima volta senza esser vista le loro facce e cerco di portarmele via, come dice la canzone.

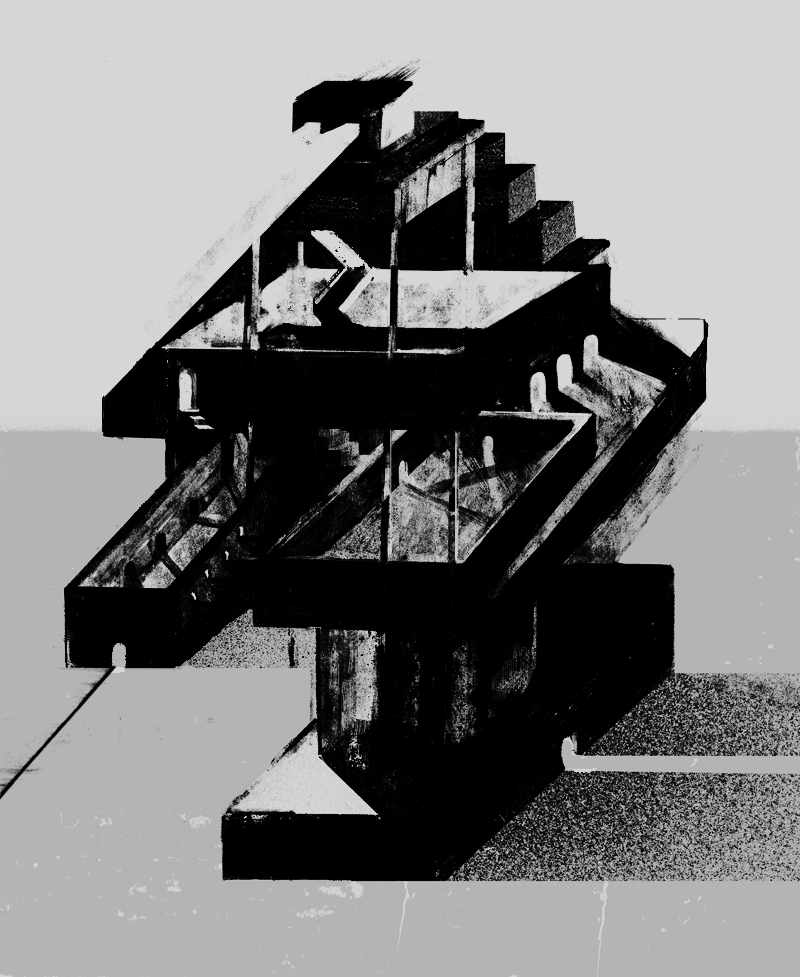

Scatole cinesi

“Scopri la vita all’interno del carcere” leggo sul sito del carcere di Torino: il collegamento mi porta ad alcuni video dal sapore promozionale, ma si bloccano tutti dopo pochi secondi. Durante il viaggio sfoglio un quaderno su cui, fra una lezione e l’altra, provo a trattenere qualcosa che rifiuta di prendere una forma transitiva per una specie di pudore verso il proprio e l’altrui sentire. Torna la sensazione di non poter indugiare su riflessioni e meta-discorsi: il carcere, il lavoro, la vita fuori, le voci (di) dentro. I pensieri sono assorbiti dal ritmo dei giorni e dal ruolo che ci è dato: «Il nostro ruolo è quello di fornire degli strumenti utili a dare un significato al qui e ora – mi dicono – perché i mutamenti che avvengono in carcere possono nascere solo dall’esterno».

Il sistema penitenziario moderno si fonda su tre pilastri: il lavoro, la scuola e la religione, all’inizio considerati come obblighi – rispettivamente per gli scansafatiche, gli ignoranti e gli irrispettosi – poi veri e propri diritti con funzione trasformativa e di risocializzazione. Alla fine di un seminario sulla scuola in carcere mi danno un attestato.

La maggior parte dei miei studenti non sembra particolarmente interessata alla storia dell’arte, che fra tutti gli insegnamenti credo sia percepito nel senso comune, dentro e fuori, come quello più inutile. «Ma allora perché avete scelto di frequentare il liceo artistico?» chiedo. «Prof. ma il fatto è che non c’è tanta scelta». Mi mancano degli elementi, qualcuno prova a spiegarmi: capisco che si tratta di accedere a condizioni migliori rispetto a quelle offerte da altre strutture detentive, di avere qualcosa da fare per non passare il tempo “a guardare il muro”. Quelli della loro sezione non possono partecipare a tutte le attività cosiddette “trattamentali” che hanno luogo in carcere, frequentare la scuola insieme agli altri e partecipare ai laboratori; sono in un regime di isolamento per aver commesso reati di tipo sessuale: sex offender, considerati come paria dal resto della società carceraria. Inoltre, pur trovandosi in una casa circondariale, ovvero un “carcere per imputati in attesa di giudizio o per condannati a non più di tre anni di reclusione” (De Mauro), hanno da scontare pene detentive decisamente più lunghe. H e G per esempio usciranno nel 2030.

Mi rendo conto che nel loro caso quel “sovrappiù di fantasticheria” – che Erving Goffman descrive come una forma di “adattamento secondario”, una strategia di resistenza che i detenuti/internati tentano contro la riduzione del sentimento del sé – è negato. Per Goffman questo senso di “tempo morto” che incombe come una cappa di piombo può forse spiegare il compenso ricercato nelle attività di rimozione; vale a dire attività volontarie, non serie, che siano abbastanza interessanti da allontanare da sé chi le fa, facendogli dimenticare la situazione nella quale vive. Se dunque si può dire che nelle istituzioni totali le attività normali torturano il tempo, queste attività lo uccidono pietosamente. Mi chiedo allora se quel meccanismo introdotto per rendere più digeribile la pena non finisca col replicare, se non rafforzare la logica coercitiva che regola la vita all’interno del carcere. In fondo, anche la scuola è basata sul binomio premio-sanzione applicato a un comportamento/rendimento ritenuto coerente con un’idea di sapere stabilita da terzi, e soprattutto non asseconda quei meccanismi dell’apprendimento che valorizzano l’interesse e la motivazione. In questo sistema di scatole cinesi succede però che effettivamente si trovi quella frattura in cui stabilire un contatto sano con il mondo esterno, la possibilità di fare esperienza di un altro da sé non contaminato dalla vita carceraria e dalle sue logiche depersonalizzanti.

A bigger message

Alcuni sono più giovani di me, ma hanno due o anche tre figli. Altri invece sono molto avanti con gli anni, e con la pena. In classe si fanno discorsi sulla funzione dell’arte come fatto magico, propiziatorio, religioso, sul suo valore economico ma soprattutto sociale, su come possa essere questo ma anche quello e quell’altro ancora. Proviamo a mettere in discussione i luoghi comuni sulla figura dell’artista. Prendono appunti e mi stupisco del loro ordine. D non ne ha bisogno, ha una memoria invidiabile e non importa se non si esprime benissimo in italiano, è l’unico a saper distinguere senza esitazione l’ordine dorico da quello corinzio, a ricordare lo schema del canone di Policleto, l’uso e il significato di koinè. Sollecitato da alcuni riferimenti geografici, mi racconta di Scanderbeg, eroe nazionale che nel Quattrocento unifica Epiro e Albania, bloccando l’avanzata dei turchi a difesa dei valori cristiani.

Anche il signor F non ha particolari conoscenze in materia ma ha una scrittura chiara e piacevole persino nella grafia, una capacità di argomentare e dare corpo al discorso che mi affascina. Gongolo quando osserva che i piedi sovrapposti del crocifisso di Giotto denotano, a differenza di quello di Cimabue, una reale attenzione al mondo antico «perché i romani crocifiggevano puntando solamente un chiodo». «Professoressa, ma perché dice sempre la parola spazio?», mi interroga il signor C durante una delle ultime lezioni a cui partecipa; sembra incuriosito da tutti questi discorsi, anche se da un giorno all’altro non l’ho più visto. Ho poi scoperto che è stato costretto suo malgrado a rinunciare alla scuola nell’attesa di ottenere un trasferimento dove risiedono madre e figlia (chissà se e quando accadrà). Gli porto dei libri da leggere in cella e fra gli altri scelgo A bigger message, una lunga intervista di Martin Grayford a David Hockney: “L’ultimo l’ho mangiato in cinque giorni”, mi scrive. “Avvicinarmi alla pittura e alla fotografia, il modo in cui pensano questi artisti, è proprio vero, è tutto un altro mondo bellissimo. Vorrei continuare”.

Ma è l’ultimo giorno e i colleghi mi chiedono di usare le mie ore per la decorazione delle sale colloqui. Do una mano anch’io e mentre si dipinge con dieci tonalità diverse di blu (colore che i detenuti non amano particolarmente) e di azzurro, si chiacchiera di musica, viaggi, figli e tatuaggi. «Stamattina sul 4 un tizio ascoltava Cumar fi di Nicolae Guta, la conoscete?». M accenna qualcosa, ha una bella intonazione, ma poi scoppia in una risata imbarazzata. Viene fuori che in Romania cantava ai matrimoni «cose tipo neomelodico», canzoni d’amore in stile Manele, un genere ibrido turco-balcanico tra il folclorico e il commerciale.

Linea 29. Fermata 222

“Partenza da Casa Circondariale Lorusso e Cotugno, direzione piazza Solferino, ventisette fermate con trasporto pubblico” dice Google Maps. Subito su via Pianezza una prostituta approfitta della pensilina per ripararsi dal sole.

A Le Valëtte le strade hanno il nome dei fiori: Peonie, Ciclamini, Primule nord, Mughetti ovest. Le case sono state costruite negli anni Cinquanta dal piano Ina Casa, alcuni lotti su progetto, fra gli altri, di Gabetti e Isola. Il nome deriva da quello di un’antica cascina che per molti è diventato come per osmosi anche quello del carcere, ma gli abitanti della zona mal sopportano il fatto che tutta l’identità del quartiere sia assorbita da questo ingombro, più mentale che visivo in realtà. Nata negli anni Ottanta per sostituire il carcere Le Nuove, la casa circondariale, invece, il nome vero lo prende da due agenti della polizia penitenziaria uccisi dalle BR. All’entrata una targa ricorda Maria Adelaide Aglietta, segretaria del Partito Radicale originaria di Cavorèt.

Da un lato il Parco della Pellerina, dall’altro il nuovo stadio della Juventus. Il bus imbocca una serie di grandi arterie stradali, corso Potenza diventa corso Lecce, comincia a salire gente; arrivati al sacrario del Martinetto è praticamente pieno. Cado in un dormiveglia strano che dura tutto San Donato fino a Porta Susa, sogno qualcosa che dimentico sul 29. Cambio linea e prendo il 4 che collega Mirafiori a Falchera, ma questa è un’altra storia. (annalisa pellino)

Leave a Reply