A Ciambra (2017, 120’) è il secondo lungometraggio di Jonas Carpignano, giovane regista italo-americano sensibile alle storie personali di chi non ha voce e deve farsi strada con i denti e con le unghie per trovare un posto nel disordine dominante, un posto spesso comunque marginale e foriero di discriminazioni, un “mondo sotto il mondo” dove ci si adatta a vivere, amare, sognare, e crescere, nonostante tutto. Nel suo primo film, Mediterranea (2015, 107’), Carpignano seguiva le vicissitudini di due migranti africani nel loro viaggio verso l’Italia e nello scontro con la non-accoglienza una volta arrivati. L’approccio documentaristico ritorna anche in A Ciambra: invece del viaggio, però, la storia si concentra su un luogo specifico, un insediamento rom alla periferia di Gioia Tauro, la Ciambra appunto, e sull’umanià che vi abita, filtrati dal protagonista Pio, ragazzino rom quattordicenne cresciuto in fretta e ansioso di consolidare il suo posto tra gli adulti attraverso i “riti di passaggio” del mondo in cui è nato.

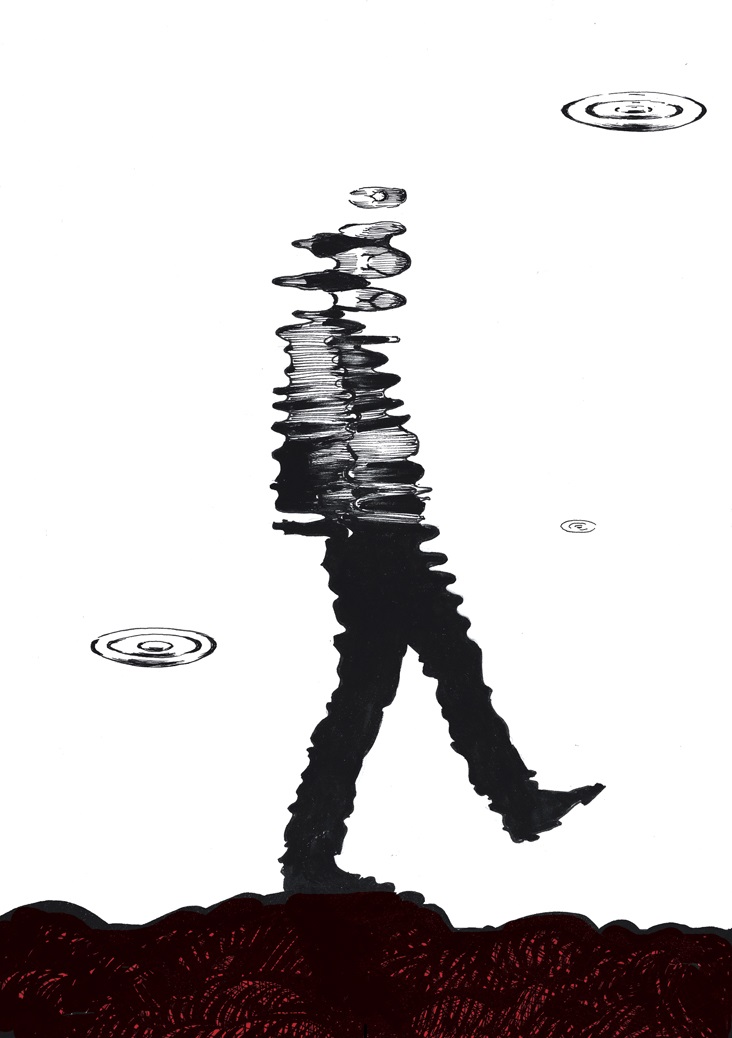

Il film ci porta dentro la radicata comunità rom di questo lembo di Calabria e nella numerosa famiglia Amato – culla, porto sicuro e croce di Pio, entità ultima a cui tributare tutti i frutti degli sforzi per campare. Seguendo le sortite e le missioni di Pio entriamo nei casermoni e nei cortili dove vivono i rom calabresi, e nella quotidianità degli immigrati burkinabé, nigeriani e ghanesi arrivati più di recente negli interstizi della metropoli e nelle baracche di Rosarno. Osserviamo i luoghi di svago e di lavoro di una variegata umanità che è spesso invisibile non solo nel quotidiano degli italiani ma anche nelle rappresentazioni cinematografiche e narrative di massa, se non in veste di stereotipo strumentale. Invece, in A Ciambra tutto quello che è non è legale, che non è legittimo e che non parla la lingua dominante, invade e trasborda lo schermo, pretende di raccontarsi mostrandosi, nel caotico affastellarsi degli eventi. Le retate dei carabinieri nel campo, le relazioni di sudditanza con ‘ndranghetisti dal profilo basso, i furti, le birre e le fumate infantili, scandiscono i giorni di Pio, insieme alle povere gioie della famiglia, affiatata e colma di tenerezza solo pochi istanti prima di azzuffarsi per via di miseria e esclusione. Finché la fretta di crescere di Pio lo condurrà davanti a un dilemma che straccia il cuore, e che lui gestirà con un senso di inevitabilità dato dal non avere altra scelta, concedendosi un’unica lacrima.

Genuinamente sincero, A Ciambra non segue la voga dell’iperrealismo patinato, e pur muovendosi in un universo ruvido e sporco non lo abbrutisce, non lo demonizza o rende apocalittico tramite suoni, filtri e atmosfere complessive che sono ormai di ordinanza nella narrazione mediatica e mainstream delle periferie. Il degrado non viene evidenziato, analizzato o spiegato; ma è il contesto in cui in un modo o nell’altro bisogna vivere e farsi strada: bruciare i cavi per il rame e rubare valigie sui treni sono gesti che avvengono senza che alcun velo morale, assolutorio o di condanna, sia calato narrativamente o visivamente sulla scarna fenomenologia. Ciò consente un’identificazione diretta, senza mediazioni emotive o analitiche, un’esperienza a cui abbandonarsi nella visione e che riesce a restituire spessore, profondità e dignità a esistenze, come quelle dei rom e degli immigrati, spesso condannate ancor prima di proferire parola.

Avendo costruito il film intorno alla famiglia Amato, di cui è amico, e avendo scritto la sceneggiatura sulla base di esperienze dirette durate almeno tre anni, Carpignano rimane fedele alla realtà osservata, per questo evita ruffianerie e non cerca di ingraziarsi lo spettatore. C’è una fedeltà etnografica alle situazioni e al luogo, e un’inesorabilità negli eventi, come di leggi non scritte e di gerarchie impresse nei comportamenti. Nella parabola di Pio non c’è emancipazione, eccetto quella immaginaria del nonno, custode di una libertà perduta dei rom ormai ridotta a miraggio e condensata nella sentenza: «Siamo noi contro il mondo». Non c’è speranza per Pio fuori dal tirare a campare a modo suo in un luogo che non concede nulla a quelli come lui. La durezza del racconto si stempera nella dolcezza di un istante di vicinanza amicale o familiare, ma la violenza resta lì, costantemente sottotraccia.

Stare così dentro la materia narrata evade il tentativo di comprensione, la ricostruzione, la spiegazione del perché ciò che vediamo stia avvenendo. I desideri e le difficoltà di Pio – la penuria di mezzi, la volontà di aiutare la famiglia, di dimostrare di essere uomo secondo i canoni del suo gruppo, il suo bisogno di calore, amicizia e rispetto – sono il filo conduttore, il percorso della sua formazione, finché l’acquisita capacità di non farsi scrupoli sancirà la sua entrata nel mondo adulto. Questa assoluta trasparenza del regista e dei suoi attori fanno emergere l’amore e l’angoscia di stare al mondo quando nel mondo si è dalla parte sbagliata. Tuttavia, viene da chiedersi, la merita il mondo questa sincerità? (salvatore de rosa)

A Ciambra è stato proiettato al festival CPH PIX di Copenhagen, che dal 2009 porta il cinema di finzione da tutto il mondo nella capitale danese.

Leave a Reply