Una sessantina di ragazzi tra cui selezionare quelli da immettere in percorsi di tirocinio. Poi sono diventati ventisette, ma devono diventare sedici. Oggi ci sono le ultime prove per decidere.

Per progetti inclusivi, selezionare, e quindi escludere, è sempre stato un evento drammatico. La ricerca di criteri condivisi – e quindi leggibili, confrontabili, verificabili – non è mai approdata a certezze, neanche deboli. Ci sono strumenti che non hanno a che fare col problema. Alla fine quel che prevale, resta il confronto tra storie e narrazioni dei vari operatori, che spesso tirano fuori ognuno delle conoscenze singolari, ai confini dei dati sensibili. Non si riesce a escludere dalla scelta la simpatia, che poi è empatia: si riconosce nell’altro – smossi probabilmente dai neuroni specchio – qualcosa di sé che fa paura, che attrae, che fa scattare forme di solidarietà.

Alla pressione emotiva fa da contraltare la pressione ideologica del target: sono i più deboli, quelli al di sotto, che dobbiamo selezionare, nell’estrema speranza d’essere l’ultima chance per loro o addirittura l’ultima trave a cui aggrapparsi? O sono i più adatti, quelli più congrui alle risorse e alle finalità progettuali, che dobbiamo prendere in carico? E anche qui la faccenda si complica: la pressione performativa dei progetti, o, meglio, dei finanziatori dei progetti, esige indicatori che misurino il successo, espresso in statistiche; e la pressione performativa sul “successo” diventa un criterio selettivo per le associazioni, che quindi sono indotte a selezionare, tra i destinatari, chi dà più garanzie. Per continuare a sopravvivere nella giungla competitiva per le risorse.

Questo standard emotivo e cognitivo è noto, e immobile nelle sue aporie. Quello che forse ancora sfugge sono alcune trasformazioni prodotte dalla crisi.

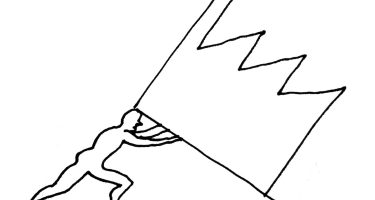

La crisi produce due sotto-target inediti, o almeno significativi rispetto al passato. Arrivano ragazzi e ragazze un po’ più grandi e un po’ più forti; arrivano ragazze e ragazzi un po’ più grandi e un po’ più deboli. C’è un aumento significativo di destinatari che hanno almeno un anno di scuola superiore alle spalle, anche due. Sono arrivati a un passo dal traguardo dell’obbligo e come Sisifo alla fine sono scivolati indietro; ma conservano un po’ di competenze che sono come una piccola accumulazione originaria per affrontare settings – spazi, tempi, regole, relazioni, saperi – estranei ai loro copioni esistenziali; per apprendere, dunque.

Altri, di questa prima grossolana tipologia, hanno lavorato un po’ e qualcuno anche apprendendo competenze non di grado zero. Sono stati bloccati dalla crisi, cioè i lavori che facevano sono falliti; e sono scivolati indietro, anche loro come Sisifo, a cercare altri appigli, non altre sopravvivenze. Nella dura realtà che li circonda, comunque chiedono, hanno una voce, fanno domande, ci disegnano le loro aspirazioni: piccole, realiste, ma significative. Forse l’aggettivo “degno” sembra esagerato, inappropriato, ma quelle aspirazioni già messe alla prova dei principi di realtà, già entrate nel regno del possibile, fuori dalle loro ingenue e impotenti utopie, disegnano una vita che a loro appare degna d’esser vissuta.

Quando gli chiedi: «Che vuoi fare?», e di scegliere nel menu delle proposte, rispondono seri e decisi, ma un passo oltre la disperazione, ancorati nella loro resilienza: «Qualunque cosa». Non è una risposta vaga, è una risposta consapevole. Qualunque cosa significa “aiutateci a essere liberi da, dateci la possibilità di avere un po’ di forza, di desiderare, io poi un progetto ce l’avrei”. Una richiesta improvvisamente adulta. Ragazze e ragazzi per molti dei quali non pensi più: “Ma questi non ce la fanno”, ma è come se fossi, con loro, sicuro che ce la farebbero.

Poi ci sono quelli del secondo gruppo, quelli che la crisi ha reso ancor più deboli. Magari non sarebbero mai arrivati da noi, quando trovavano nel quartiere la miriade di lavoretti, dove non imparavano nulla, anche di una settimana, con cui pagarsi la miscela, il sabato sera e qualche panno a Natale e a San Valentino. Ora la crisi non vuole più manco gli schiavi, o comunque non vuole chi non sa fare niente. Li vuole già imparati, pagandoli comunque a prezzo da schiavi. Non c’è più sbocco per loro, i progetti dell’associazione sono l’ultima spiaggia. Non hanno maturato nessuna resilienza, non hanno fatto neanche un giorno alle superiori, a stento la terza media, spesso hanno una disistima enorme di se stessi.

Ma la crisi un po’ anche li unisce, o ne traccia una caratteristica comune. Non ce la fanno più a stare senza fare niente. Fino a qualche anno fa, stare senza fare niente significava bighellonare, farsi il panino, andare a ballare, scorrazzare sui mezzi. Ora non ci sono i soldi e il tempo diventa solo quello del non far nulla, dormire fino a tardi, aspettare i dieci euro ogni tanto dai genitori, restare ancor più intrappolati. Tempo distruttivo, e loro lo sanno e ce lo dicono. È come se la crisi avesse distrutto quella fluida terra di mezzo, quell’intercapedine con le scelte estreme dell’illegalità. Là non ci vogliono finire, ma in mezzo non c’è più nulla, neanche il lavoro nero e nerissimo. Un’implosione familiare soltanto riesce a salvare il reddito, quando è tutta la famiglia a fare da forza lavoro. «Che stai facendo mo?». Niente. Lavoro con mio padre, faccio il muratore, faccio il venditore ambulante con lui, do – le ragazze – una mano in casa a fare i servizi, a crescere mio fratello, a tenere compagnia a mia nonna che muore. Non ho mai visto tanto silenzio in aula aspettando i colloqui, neanche a scuola l’invito aveva tanto successo. Ti stanno perfino a sentire, anche se fai il severo.

E ora comunque dobbiamo selezionare. Chi dentro, chi fuori e fuori non c’è nessuno più tra noi e il basso di Anna, l’ultima zattera a cui si aggrapperanno: «Anna, ci sta un progetto?».

Chi prendiamo? Colloqui motivazionali? E che motivazione ci può mai essere dietro quegli occhi a terra, quella sprovveduta spavalderia, quella vergogna dietro la confessione: «Non so scrivere, tengo una brutta firma, scrivo solo a stampatello». È una motivazione quel “fatemi fare qualunque cosa”? Un passo ancora e diventiamo, penso, la madonna di Pompei, quasi una grazia sembrano chiedere, ma sorretta ancora da un filo di orgoglio.

Quelli bravi, che riuscirebbero, che ci farebbero fare bella figura, ma che, forse, avrebbero altre strade da percorrere? O quelli debolissimi, che pare stiano davvero su una battigia? Ma il progetto è duro, non è per tutti, lo sappiamo e lo sentiamo, ma perché nessuno sente noi quando diciamo che ci vogliono altre azioni per ragazze e ragazzi così? Noi sappiamo che non prenderli significa escluderli e che prenderli significa quasi sempre condannarli all’ennesimo fallimento di se stessi, e non è vero che sono strafottenti, sono sempre più mortificati. E come la scuola daremmo la nostra mano all’incompetenza appresa, all’incapacitazione.

Si, vabbè, ma chi prendiamo?

Hanno fatto una prova scritta, un questionario francamente un po’ sconnesso, che se ti metti a dare voti dai lo stesso peso a risposte su Facebook o a risposte su dove sta il Cristo velato (solo due o tre su ventisette) o chi è il presidente della Repubblica («Lo so perché a casa la sera vediamo la televisione e parlo con mio padre», roba da antiquari). Metti i numeri: 13/20; 18/20 e sarebbe tutto semplice, se non fosse che mentre li metti ti dici da solo: ma che stronzata!, e nello stesso tempo pensi che però se uno sa chi ha scritto Il sabato del villaggio – due o tre – insomma quello è un dato, e che questo dato, 1 per una risposta corretta, non può avere lo stesso valore, 1, per una risposta su qual è il programma per chattare.

Sei vecchio, almeno del mestiere, e hai imparato a governare e un po’ irridere il tuo senso di onnipotenza, io ti salverò, e come i becchini o chi lavora in ospedale, anche se non t’è scomparsa la pietà, un po’ hai fatto il callo alle situazioni terminali e ci fai su della inopportuna ironia: non siamo cattivi, dobbiamo sopravvivere e un po’ ci siamo mitridatizzati. E si va avanti: mettiamo i numeri sugli scritti.

Poi viene il colloquio: che valore dare alla conversazione? Come trasformarla in dati? Come paragonare questi dati? Decidiamo: attribuiamo un terzo del voto finale alle prove scritte. E i due terzi al colloquio orale.

Ma che chiediamo? Facciamo domande sullo scritto, così possiamo dare una valutazione qualitativa alle risposte (ci sono quelle che pesano di più). Poi vediamo se ci sono persistenze di saperi scolastici, o per meglio dire se queste macerie possono tornare utili nei tirocini, nella formazione. Poi chiediamo chi ha lavorato con un minimo di significatività, chi ha imparato delle cose. Chi, insomma, è, direbbe l’Europa, più adattabile.

E come facciamo per quegli altri, quelli debolissimi, quelli che stanno a cuore a qualcuno se non a tutti noi? E quelle ragazze incontenibili, giovani e temporanee Nikite prima di arrendersi alle precoci gravidanze, quei sussulti di rabbia e di vitalità, e ora tutte educate al colloquio, con quelle come facciamo? Ne prenderemo qualcuno; ci serve, alla fine, anche una ipotesi controfattuale, un elemento utile per confronti e falsificazioni: il modello che prevede i quasi adatti può essere smentito dai quasi inadatti? Già sappiamo di sì, già sappiamo che solo la messa alla prova in un contesto diverso dai copioni esistenziali, come quando cambi vaso o esposizione a una pianta, ci fa vedere, e capire, se si cambia, se uno “si riprende”.

Inanelliamo i voti. Esce una classifica e i giochi sembrano fatti, facilitati dai numeri. E infine, prima di mettere nero su bianco, prima di suggellare la classifica, ci si torna a chiedere: sì, ma quello che impressione ti ha fatto? Secondo me ce la può fare.

Alla fine una graduatoria uscirà. Non chiedeteci come è venuta fuori. (salvatore pirozzi)

Leave a Reply