da: Horatio Post

La pioggia è tornata, l’estate crudele del fuoco grazie a Dio è finita, ma i pensieri rimangono, come qualcosa che s’è rotto per sempre. Ci sono innanzitutto gli aspetti quantitativi, le cartografie del satellite europeo Copernicus dicono che nel 2017, con quasi quattrocento roghi, siamo il primo paese in Europa per numero di incendi boschivi, con settantaduemila ettari andati in fumo, il 60% in più rispetto al 2016.

Tre incendi, più di altri, hanno occupato la nostra mente e le pagine dei giornali, quelli del Vesuvio, di Castel Fusano, e quello del Morrone, la montagna sacra di Celestino V. Sarebbe a dire il vulcano attivo più famoso del mondo, assediato da una caotica città anulare con ottocentomila abitanti; il bel litorale sabbioso a sud di Roma, così simile a quello nostro domizio, come lui avvilito dagli abusi e dalla marginalità; i rilievi poveri e severi della Majella, nel cuore dell’Appennino abruzzese, i luoghi delle mie estati, delle passeggiate in montagna con Argo. Tre paesaggi diversi, tre pezzi importanti d’Italia, con quell’intreccio lungo di storia naturale, umana e di problemi, che è poi la cifra della nostra identità.

Un aspetto importante lega questi paesaggi feriti, un filo rosso che più di altri può forse aiutarci a comprendere la nostra condizione attuale, a cercare una strada d’uscita, se tutte le evidenze dicono che l’estate che ci lasciamo alle spalle non può essere considerata un’eccezione, quanto piuttosto uno scenario nuovo, di lunga durata, dentro il quale pure dovremo imparare a muoverci. L’aspetto che accomuna i tre incendi è che non hanno colpito formazioni naturali, ma boschi che abbiamo piantato noi.

La pineta di Castel Fusano l’hanno impiantata all’inizio del diciottesimo secolo i Sacchetti, che ne furono proprietari, sulle dune costiere spoglie, al margine dell’antica palude dove ora è il caos urbanistico del quartiere dell’Infernetto. Il capostipite della ricca famiglia era banchiere nella Firenze del Duecento, Dante lo cita nel XVI canto del Paradiso, mentre il povero Celestino, a causa del gran rifiuto, è relegato in eterno tra gli ignavi.

Anche le pinete andate in fumo sul Monte Morrone in Abruzzo, proprio attorno all’eremo di Celestino, e quelle alla base del Gran Cono del Vesuvio, le abbiamo piantate noi, ma queste sono pagine di storia importanti dello stato unitario, i grandi miglioramenti fondiari, frutto delle politiche pubbliche che vanno dalla legge sulla montagna del 1923 alla legge Serpieri sulla bonifica integrale del ‘33; fino alla nascita della Cassa per il Mezzogiorno, nell’agosto 1950.

Insomma, queste pinete sono la testimonianza vivente di un impegno pubblico di scala nazionale, a beneficio delle aree più arretrate del paese, in quello che nel bene e nel male è stato il nostro New Deal: il tentativo collettivo di costruire un territorio e un paesaggio più produttivo e sicuro, anche piantando nuovi boschi, sul Vesuvio come in Appennino, o in riva al mare, sulle dune di Castelvolturno e di Eboli, in funzione anticiclica, creando lavoro e occupazione nei momenti difficili, come dopo la crisi del ‘29, o nell’immediato dopoguerra. Quest’azione lo stato l’ha condotta grosso modo fino agli anni Settanta, poi è cessata di botto, con il tramonto delle grandi politiche territoriali, l’ingarbuglio delle competenze, il passaggio a un regionalismo inconcludente. Certo non sono mancati gli errori. Sul Vesuvio, per esempio, furono impiegate assieme alle conifere anche la robinia e la ginestra dell’Etna, che si sono poi comportate come infestanti invadenti. A ogni modo, con l’esaurirsi di quel ciclo storico, i rimboschimenti del Novecento sono rimasti soli, senza manutenzione, senza gli sfolli, i diradamenti, la pulizia del sottobosco, tutti gli interventi necessari a mitigare il rischio del fuoco, e a facilitare il compito che alle conifere era specificatamente richiesto: quello di far da pioniere, di preparare il terreno, l’humus e il microclima per il ritorno a seconda dei casi di querce, lecci, frassini, faggi. Con la fine delle grandi politiche novecentesche di cura attiva del territorio, i rimboschimenti storici sono diventati come un’opera incompiuta, un paesaggio cristallizzato e sospeso.

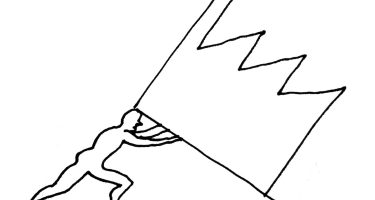

Ho chiesto ad Antonello Migliozzi del Laboratorio di ecologia applicata della Federico II che sensazione ha provato nei sopralluoghi alle pinete carbonizzate sul Vesuvio, il 40% di quelle presenti sul vulcano, con le ceneri ancora fumanti e i tronchi neri, spettrali, spogliati e pur rimasti in piedi. In molti punti le ceneri erano bianche, segno che la combustione ha toccato i mille gradi, un’energia elevatissima, invincibile con qualsiasi mezzo. La sua risposta mi ha colpito: «È un disastro della nostra mente, prima che ecologico», ricordandomi lo stupore atterrito di Orazio nell’Amleto, all’apparizione dello spettro («È come un pruno nell’occhio della mente»).

Penso che Antonello si riferisse, oltre che alla pena per la foresta pietrificata, proprio a questa nostra incapacità di comprendere il patrimonio ricevuto in eredità, di percepirne il significato, la storia, di proteggerlo nell’unica maniera giusta, la cura e la prevenzione, che poi significa tenere il bosco pulito, aperto, evitando l’accumulo di una necromassa legnosa che, in tempi di cambiamento climatico, rende la foresta un’immensa polveriera. Se non si dice questo, tutto si trasforma in una storia criminale di piromani contro canadair, che è un racconto parziale, perché in mezzo manca proprio il territorio, e il nostro lavoro quotidiano su di esso. Pochi giorni dopo il grande incendio, continua Antonello, le querce e le ginestre hanno ripreso a ricacciare, piccole mani verdi si distendono nuovamente nello spazio senza vita, l’ecosistema vulcanico ha già ripreso il suo corso. In che direzione, lo vedremo. Abbiamo ora il privilegio, dopo il dolore e la paura, di assistere a un grande esperimento a cielo aperto, non è detto che si debba subito ripiantare qualcosa, la natura un suo piano di lavoro ce l’ha, siamo noi che dobbiamo metter mano al nostro, e starle responsabilmente accanto. (antonio di gennaro)

Leave a Reply