Il 9 agosto del 1892, Maria Ferri in Magnanini, contadina, ventinove anni, colpisce il suocero alla testa con un mattarello. L’uomo muore per la ferita riportata e la donna si reca, insieme ai due figli, nell’abitazione dei vicini gridando che aveva ucciso il baghino (il maiale). Trasferita nel manicomio provinciale di San Benedetto (Pesaro), Maria è ritenuta inferma di mente, ma “da questo – scrive il medico che effettua la perizia psichiatrica – non se ne consegue che debba essere rimessa in libertà. Se il carcere non le è dovuto, è pur mestieri che sia tenuta separata e custodita, fintantoché non sia eliminato il pericolo di probabili recidive dei suoi accessi, durante i quali non si abbiano a deplorare nuovamente i tristi effetti dei suoi impulsi”.

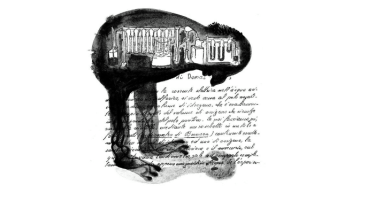

Maria Ferri entra così in manicomio per non uscire mai più, trascorrendo “separata e custodita” i successivi ventinove anni della sua vita. Parte da questa traccia biografica, il recente lavoro di Stefania Ferraro (La semimbecille e altre storie. Biografie di follie e miseria: per una topografia dell’inadeguato, Meltemi, 2017), volto a ricostruire la vita di Maria attraverso un meticoloso lavoro che parte dal disvelamento e dall’indagine d’archivio per farsi, attraverso opportuni rimandi alla letteratura scientifica e visite nei luoghi in cui la protagonista di questa storia è vissuta, topografia sociale. Così, seguendo un’intuizione nata da un incontro fortuito (il ritrovamento in un mercatino di libri usati, in Cilento, di una perizia medico-legale redatta dal dottor Giuseppe Piazzi nel 1892), che la conduce fino al paese di origine di Maria, Sassocorvaro (dove scopre che questa storia si lega all’espressione di frequente usata dalle donne del paese “tu abbuscà co’ lasagnuolo”), Ferraro opera una ricostruzione delle pratiche psichiatriche di costruzione della devianza. La vita di Maria, costretta a sposarsi a vent’anni, più volte madre, che probabilmente si è difesa da un tentativo di violenza da parte del suocero, si rivelerà iscrivibile in una più complessiva storia “delle operazioni di saccheggio di territori e popolazione e di ricatto occupazionale, avvenute in nome dello sviluppo e del progresso e con la gestione violenta della fame e della povertà”.

A partire dalla perizia, esempio di condanna morale che trova il suo fondamento statutario nella presunta scientificità del medico e nella vulgata lombrosiana della “scuola positiva” del diritto, quindi proseguendo lungo le annotazioni in cartella clinica, emerge l’inquietante armamentario concettuale con il quale gli esclusi, i poveri, i disoccupati, la manodopera di riserva, le donne, da vittime emarginate da un sistema di potere sono divenuti casi di devianza da sottomettere e custodire anche attraverso la pratica psichiatrica. Per indicare la composizione della popolazione manicomiale, Franco Basaglia ricorreva a un motto calabrese: “Chi non ha, non è”. Così, a maggior ragione, per le donne. La Ferraro ricorda come la psichiatria ne interpretasse gli stati psichici attraverso i cicli biologici legati alla funzione riproduttiva. “Ancora oggi – scrive l’autrice – la scienza medica utilizza l’ormone quale variabile causale primaria nello studio, nella diagnosi e nella cura dei problemi di salute al femminile”. D’altro canto, ricorda Laura Faranda nella bella postfazione che chiude il volume, anche dopo la rivoluzione teorica e operazionale determinata dalla legge 180, “stereotipi nosografici di una ‘follia di genere’ continueranno ad abitare le stanze e le notti infere di madri senza rifugio, di donne-corpo, di donne-natura, pregiudicando e opacizzando la storicità della loro presenza o della loro dissidenza”.

La trama foucaultiana di analisi che caratterizza la prima parte del libro e che attraverso la storia di una (presunta) folle ricostruisce i meccanismi di produzione della follia come funzionali a esigenze di potere e controllo istituzionale, è accompagnata da una seconda parte del lavoro frutto di interviste “a figure dell’inadeguato tempo presente”, come scrive nella prefazione Antonello Petrillo, responsabile della Unità di ricerca sulle topografie sociali dell’Università Suor Orsola Benincasa, di cui l’autrice fa parte e con la quale, dallo scorso anno, promuove un progetto di recupero e restituzione delle “memorie dal manicomio”. Così, accanto alla storia di Maria e delle pratiche ottocentesche di costruzione della devianza, si pongono i racconti di Mario, Titina, Liliana, Peppino, Emma le cui vite, pur differenti nella loro evoluzione (tossicodipendente, giocatore ludopatico, alcolista, ricercatrice) sono determinate dalle pratiche attuali (definite tardo-liberali) di costruzione della devianza.

Vite, scriveva Michel Foucault, “che sono come se non fossero mai esistite, che sopravvivono solo per il fatto di essersi scontrate con il potere determinato ad annientarle o cancellarle”, e alle quali oggi se non giustizia, può essere almeno restituita la parola. (dario stefano dell’aquila / antonio esposito)

1 Comment