da: Lo stato delle città, numero 6 (aprile 2021)

Pochi giorni fa ho inaspettatamente ricevuto un sms dall’Inps che mi avvisava di un accredito fatto a mio favore. Sono andato a controllare e ho scoperto che si trattava di venti euro di cassa integrazione guadagni. Sono rimasto sorpreso. Frammenti di cassa integrazione continuano ad arenarsi nel mio conto corrente come relitti di un naufragio. La somma mi riporta alla memoria la paghetta mensile che ricevevo dai miei genitori… Ventimila lire. Invece sono i cocci di una deflagrazione avvenuta un anno fa, quando un invisibile virus ci ha mostrato che il re è nudo o, come scritto su un muro tra Mugnano e Calvizzano, che “il capitalismo è una montagna di merda”.

Dopo il panico dei mesi di marzo e aprile 2020, nei quali i servizi socio-educativi a Napoli sono rimasti completamente chiusi; dopo che a maggio si è sperimentata una sorta di lavoro educativo a distanza, mentre le misure restrittive venivano progressivamente ritirate e i ragazzi uscivano a riveder le stelle; dopo i mesi estivi, nei quali pareva che non ci fosse mai stata nessuna pandemia, salvo l’invito a sostenere le attività educative all’aperto; mentre la scuola restava prigioniera della Dad, a settembre le sedi dei Laboratori di Educativa Territoriale riprendevano la loro programmazione ordinaria, con gruppi fissi e ridotti, con i termometri e le mascherine, eppure in presenza.

Non si trattava della conseguenza di quell’auspicato confronto epistemologico volto a capire se può esserci lavoro educativo di fronte a una mutazione antropologica dovuta a uno stato di pandemia perenne. Ma di un semplicissimo vuoto normativo: nessun decreto, nessuna ordinanza, indicava esplicitamente la chiusura dei centri socio-educativi, ergo i centri socio-educativi sono rimasti aperti. Ecco qui. Se la scuola pubblica non fosse stata così ingombrante forse se la sarebbero scordata e invece sono stati costretti a sopprimerla con la forza.

NON SONO IMMAGINARIO

La prima cosa con cui ho dovuto fare i conti rientrando nella sede della nostra educativa territoriale è stata che mi sembrava di camminare sulla Luna: non riconoscevo più il luogo dove ho lavorato negli ultimi diciotto anni, mi sembrava un pianeta alieno, ma troppo piccolo per contenere in sicurezza operatori e pargoli. Sarebbero servite le praterie, ma io sono sempre stato abituato a lavorare con i ragazzi che mi si ammucchiavano addosso: gli aliti, le sputazzelle sui vetri degli occhiali, mani che tirano, che spingono, voci che rompono i timpani.

Abbiamo dovuto riorganizzare gli spazi, per quanto possibile, contingentando l’affluenza simultanea dei ragazzi, organizzando turni, rotazioni, disponendoci come tante zattere isolate in mezzo al mare, ognuno da solo, ognuno col suo gruppo fisso… Per tracciare un’eventuale catena dei contagi.

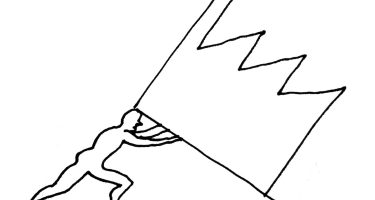

Intanto, però, e questa è la seconda cosa con cui ho subito dovuto fare i conti, gli adolescenti con cui avevo lavorato fino a febbraio 2020 erano scomparsi. Li ho inseguiti sulle strade virtuali per mesi, loro sono stati affettuosi, rispondevano, ogni tanto si prestavano a qualche rendez-vous virtuale a telecamera spenta. Poi a settembre non li ho ritrovati. Qualcuno è passato a trovarmi, qualcun altro ogni tanto mi manda un messaggio, commenta i video che realizziamo al centro o con il gruppo dell’educativa di strada, ma sostanzialmente se ne sono andati. Hanno deciso di lasciare delle sponde sulle quali approdavano solo relitti e sono corsi dietro l’orizzonte. Spero di non vedermeli tornare indietro galleggianti e spenti. Spero di sentire prima o poi l’onda d’urto dell’esplosione della loro generazione. Spero di esserne travolto.

Dopo alcuni giorni di desolazione e noia, durante i quali fantasticavo sulla possibilità di una vita senza corpo, ridotta a impulsi elettro-chimici capaci di simulare qualsiasi cognizione materiale, mentre balzellavo intorno a un tavolo cercando di leggere i quaderni dei ragazzini per aiutarli a studiare, ostacolato dalla coltre della mia miopia e di una visiera protettiva che derapava rapidamente verso l’opacità, attento a non avere contatti e con l’Amuchina in tasca pronta a irrorarmi le mani, mi sono tornati in mente i versi degli Afterhours: non sono immaginario, non sono immaginario, non sono un uomo immaginario… A metà settembre sono riprese, dopo sei mesi di interruzione, le attività di Abitare la strada, il dispositivo di educativa di strada dei Laboratori di Educativa Territoriale. Lì, in fondo a tutto, appena percepibile a occhio nudo, c’era il senso perduto del mio lavoro.

Nel 2019, con la partner della mia educativa e altre due coppie di educatori provenienti dai centri di due municipalità differenti, abbiamo iniziato una sperimentazione di teatro di comunità. Con alcuni ci conosciamo da anni, con altri ci siamo associati per affinità, spinti dal bisogno di non dare mai per scontato il motivo per cui facciamo gli educatori, cercando di tendere sempre fino al limite del possibile il campo semantico che ci è proprio. Fino a stravolgerlo, a tastarne le possibilità, fino a perderci per essere costretti a ricominciare un lavoro di mappatura. Abbiamo fondato una meta-equipe interterritoriale che ha affrontato la strada mettendo continuamente in discussione gli strumenti di cui si dotava, in uno sforzo di sperimentazione continua dovuta alla consapevolezza che la strada non si lascia mai afferrare, non conosce decodifiche perché è il luogo della situazione, dell’istante, del momento. Così, per essere sempre in situazione, più che abitare la strada abbiamo cercato di farci abitare da essa.

Alla fine di febbraio 2020 avevamo portato a via Roma un esperimento di teatro forum per interrogare la strada su mascherine e televisione. La pandemia era appena arrivata in Italia e dopo qualche settimana passata a minimizzare, giornalisti, amministratori e governanti avevano fatto una clamorosa inversione a U ed era iniziato il terrorismo. La questione era se ci veniva chiesto di proteggerci o di reprimerci. Se si faceva appello al nostro senso di comunità, alla nostra responsabilità reciproca o se si imponeva un’obbedienza cieca e grata a un grande padre magnanimo e severo, che si sarebbe preso cura di noi se fossimo stati accondiscendenti o ci avrebbe punito se avessimo osato disobbedirgli. E così, davanti a un grande negozio di abbigliamento, si era creato quello che di lì a pochi giorni sarebbe stato definito un assembramento: decine di persone a discutere, a proporre un senso e un’interpretazione diversa dall’immagine che proponevamo loro. Quella sessione di teatro forum si era chiusa con un abbraccio collettivo. Proprio un abbraccio. Un abbraccio fisico.

Poi c’è stato il lockdown. Se le attività dei centri sono rimaste ferme per due mesi interi, costringendo gli educatori più fortunati alla cassa integrazione e i meno fortunati all’una tantum per i co.co.co. (“loro redivivi, noi redimorti”), le attività di Abitare la strada sono state sospese fino alla metà di settembre. In un clima di confusione totale, dal mese di giugno, chi era impiegato nelle attività di strada avrebbe potuto convertire le sue funzioni a supporto delle attività estive dell’educativa. A qualcuno è andata bene e gli è stato affidato un piccolo gruppo di ragazzini; a qualcun altro è stato chiesto di misurare la febbre e sanificare mani e suppellettili.

Quando a settembre abbiamo ripreso a frequentare la strada, si avvertiva un bisogno bruciante di interrogarla, di chiedere, di far parlare. Abbiamo iniziato a intervistare lavoratori, commercianti e ragazzi, adolescenti soprattutto. Nello sconcerto montante per la seconda ondata imminente, emergevano rabbia nei primi e depressione nei secondi. Quanto avvenuto a Santa Lucia alla fine di ottobre era già perfettamente percepibile alla fine di settembre.

Intanto, al centro, ho iniziato a lavorare con un gruppo nuovo. Sono tutti preadolescenti, vivaci, intelligenti, con una paletta di tic e nevrosi molto variegata, più tendente al piccolo borghese che al sottoproletario. Sono tutti daddizzati, hanno gli strumenti per appropriarsi cognitivamente della nuova condizione con la quale devono convivere, alcuni di loro hanno imparato come non studiare senza che nessuno se ne accorga. Mi sembrano tutti disponibili a raccogliere le proposte operative che gli posso avanzare. Così non mi restava che riflettere su cosa proporgli in un momento come questo.

Poi mentre riflettevo su che tipo di intervento educativo si potesse progettare con dei ragazzi che guardi attraverso una visiera, con i quali non puoi avere contatti fisici né diretti né indiretti, della serie non puoi neanche passarti una penna, mi sono reso conto che di questi nuovi ragazzini non conoscevo le facce e loro non conoscevano la mia: avevamo iniziato una frequentazione quotidiana coperti dai nostri burqa chirurgici o ffp2, concentrando la nostra attenzione sugli occhi e immaginando tutto il resto. Questa condizione sarebbe diventata il presupposto del nostro lavoro educativo per i mesi a venire.

Così, per contrasto, per tendere un ponte oltre i nostri camuffamenti, abbiamo deciso di puntare sulla comunicazione, di lanciare messaggi e diffonderli sulle strade del web come su quella reale. Discutere, esprimere le nostre idee, riappropriarci del diritto di parola per commentare e, perché no, criticare le scelte che si stavano facendo. Comunicare perché da mesi bambini, ragazzini, ragazzi e giovani, pagano lo scotto di vivere in un sistema dove conta quello che produci, non importa se produci beni materiali, escrementi mediatici o semplicemente moltiplichi i soldi regolando la velocità con cui il tuo picchio di legno deve battere sul tasto enter del pc, più produci più sei e se non produci perché sei uno studente o semplicemente perché sei troppo piccolo per farlo, non conti niente e puoi stare seppellito in casa a guardare le televisione, se ce l’hai… E se hai una casa. Perché se non hai nemmeno quella, allora è proprio inutile prenderti in considerazione.

Così, mentre cercavamo di sincronizzare la nostra creatività con le restrizioni imposte dalle misure di contenimento dei contagi, ci è venuta incontro la zona rossa. Ci ha preso per mano e, come fosse Caronte, ci ha traghettato nel 2021.

“CON ALTRI MEZZI”

Abbiamo tutti capito, con un certo sollievo, che la zona rossa non era il lockdown: ancora una volta i servizi socio-educativi restavano aperti perché nessuno ne disponeva la chiusura e, questa volta, veniva lasciata la possibilità agli educatori di Abitare la strada di scegliere se volevano sanificare tavoli e sedie o se preferivano sperimentare forme di azione sull’agorà virtuale.

La nostra meta-equipe di operatori di strada già da settimane accumulava materiale e pubblicizzava i suoi canali social in previsione dell’arrivo di una misura restrittiva come la zona rossa: eravamo preparati, avevamo appositamente scritto un documento programmatico da inviare alla direzione del servizio comunale politiche per l’infanzia e l’adolescenza, proprio per non ritrovarci nell’impasse della primavera precedente, proprio perché misurare la febbre e cospargere di alcol oggetti e superfici e badare a che i ragazzini non sconfinino da un mini-gruppo all’altro, oltre a essere triste è anche profondamente noioso.

Abbiamo così continuato a lavorare in presenza all’interno dei centri e abbiamo lavorato sul web invece di andare in strada. Potevamo uscire per recarci a lavoro, ma non potevamo lavorare all’aperto: si stimava, evidentemente, che gli spazi chiusi fossero meno rischiosi, che i contatti e gli eventuali contagi fossero più tracciabili. Con le attività di strada virtuali ci veniva implicitamente chiesto di dimostrare che quello che stavamo facendo aveva un senso, altrimenti tanto valeva che ci adeguassimo a fare quello che facevano quasi tutti quanti gli altri. Ma la virtualizzazione dell’educativa di strada prevede un’acrobazia epistemologica pericolosissima, nella quale bisogna tenere ferma la consapevolezza che quello che si sta facendo lo si sta facendo solo e unicamente per non abbandonare il campo, per non dichiarare la propria impossibilità a intervenire, a tentare comunque di essere in situazione.

Il nostro tentativo di continuare il lavoro in strada “con altri mezzi” è stato la sottolineatura del problema più ampio che continua ad agitarsi sopra le nostre teste da marzo 2020 in avanti e che noi, come “categoria”, facciamo quotidianamente oggetto di rimozione e cioè se è ancora possibile il lavoro educativo e a che prezzo. Scrivere un documento con il quale illustravamo e motivavamo la trasposizione di Abitare la strada sui canali social, sulla “piazza virtuale”, è stato un modo per sopravvivere come educatori nonostante tutto.

La zona rossa è durata fino a dopo le vacanze di Natale. Sono state settimane ovattate. Con i negozi che chiudevano alle sei del pomeriggio, tornare a casa dopo il lavoro equivaleva a muoversi in un ambiente surreale, una fantasia distopica o, se non altro, desolante. Anche all’interno dei centri, a causa di mascherine e visiere, i volumi delle voci sembravano ridotti, i ragazzi solitamente molto rumorosi erano silenziosi, o almeno così sembrava. Ma è possibile che fossero semplicemente i miei sensi a essere ottusi, può essere che il cortocircuito cognitivo, perdurante, nel quale il lavoro mi aveva precipitato, rendesse anche i miei sensi meno recettivi.

Durante le settimane rosse sono successe una serie di cose che in altri tempi avrebbero allertato l’attenzione degli operatori più attenti: è finito il biennio 2019/2020 dei Laboratori di Educativa Territoriale ed è cominciato quello 2021/2022, è stato rimosso un assessore completamente inutile e la delega alle politiche sociali è passata all’assessore alla scuola, è iniziata una crisi di governo a Roma e si è aperto il teatrino delle candidature alla poltrona di sindaco di Napoli, ora che si sta indecorosamente chiudendo il decennio della “rivoluzione arancione” di Luigi de Magistris. In un passato recente ognuna di queste situazioni avrebbe potuto avere delle ripercussioni dirette sul nostro lavoro, ora invece non stimolano nessuna reazione. Quando il sindaco di Napoli aveva eliminato l’assessorato alle politiche sociali per farne una delega e affidarla a un personaggio tutta boria e fuffa ero rimasto sconcertato, ma ora che si faceva delle politiche sociali un sottoinsieme della scuola mi sentivo completamente indifferente. Anche il fatto che lo stesso sindaco avesse dato la delega ai rom all’assessore al trasporto pubblico e alla mobilità mi sembrava solo il riflesso di un nichilismo profondo che stava trasvalutando non tanto i valori, ma la semantica dell’esistenza.

Forse era colpa della zona rossa. O forse è proprio il Covid-19 che sta facendo a pezzi i paradigmi con cui abbiamo decifrato il nostro quotidiano finora, per offrirci una nuova cifra che ci è ancora incomprensibile perché siamo attualmente in possesso solo della metà del simbolo, ma non riusciamo ancora a vedere l’oggetto completo. In questa incomprensione c’è l’affanno ad aggrapparsi ostinatamente a un’impalcatura di senso che crolla e, anziché prenderne atto e intraprendere un cammino da viandanti, si resta seppelliti da cumuli di macerie polverose.

RESTARE IN SITUAZIONE

Alla metà di gennaio 2021 ci siamo lasciati la zona rossa alle spalle. Le attività all’interno del centro continuano, sottotono, con un’omeostasi rassegnata, esterno e interno hanno smesso di comunicare e scambiarsi energia, lavoriamo in un brodo che di primordiale non ha più niente, neanche la muffa. Col nuovo gruppetto di preadolescenti maciniamo video, disegniamo fumetti, elaboriamo poesie. Io so di essere in un brodo morto, loro no e per questo cerco di agitare le acque torbide. Bisogna difendere i ragazzi dal nichilismo negativo che prosciuga il senso, ma non bisogna difenderli dalla realtà: trasferire tic e nevrosi dal mondo “in presenza” a quello “a distanza” non è una risposta. Bisogna forzarli, provocarli, tendere la corda, ma per farlo è necessario forzarsi, provocarsi, mettersi nella posizione più scomoda possibile.

Con l’educativa di strada abbiamo ripreso a respirare all’aria aperta, con le mascherine, ma all’aria aperta, di nuovo “in mezzo alla via”. Nonostante i continui servizi sensazionalistici dei telegiornali, la gente che mediamente gira per strada è diminuita. Può darsi che in un sabato o in una domenica di sole, sul lungomare o in un parco, si registri una densità di persone eccessiva in tempi di pandemia, ma nel quotidiano, finita la zona rossa, c’è meno gente del solito. Ci sono però molti ragazzi, molti adolescenti. Con le mascherine abbassate o messe sul polso o nascoste. Si aggregano, stanno insieme, cercano di fare le cose che farebbero se non ci fosse il Covid-19. Gli adulti li guardano in tralice, c’è al fondo un sospetto edipico nei loro confronti che diventa fatto fuor di metafora. Come dicono eminenti giornalisti, mediconi, politipolli e intrallettuali: questi ragazzi non si fanno scrupolo di rischiare di ammazzare i padri e i nonni.

Rispettando le distanze di sicurezza cerchiamo di giocare con loro, di provocarli, di farli parlare. Il più delle volte quando interagiscono con noi si mettono le mascherine e parlano, si avvicinano, non rifuggono il contatto, non cercano di ammazzarci. Dietro l’apparente menefreghismo dei loro atteggiamenti non sembra nascondersi il progetto di un parricidio, piuttosto un bisogno reattivo e vitale. Quasi disperato.

Perché, al di là del piattume intellettuale con cui vengono descritti, a colpire è la loro rassegnazione, l’aver interiorizzato l’ospite inquietante, che non è tanto la paura del contagio, ma il dispositivo repressivo costruito intorno a quella paura. I giovani, soprattutto se studenti e quindi improduttivi, sono il bersaglio principale, prediletto, di quel dispositivo fondato su una visione del mondo secondo cui chi non è immediatamente utile ai rapporti di produzione non ha ragione di esistere. Bisogna aver rinnegato a fondo la propria gioventù per non comprendere il bisogno di trasgressione che deriva dal subire in modo continuativo un attacco tanto cinico e brutale. Gli adolescenti non negano la pandemia per ignoranza, ma per riaffermare la loro esistenza. C’è, quindi, più verità in chi si è fatto l’idea che congiurino contro i propri vecchi, che in chi li crede stupidi. Il dispiacere più grande è che nella loro rabbia il nichilismo non lascia spazio a una presa di coscienza politica.

Eppure noi educatori non siamo tanto diversi. Ci preoccupiamo di “insegnare” ai nostri ragazzi il dovere dei confini e dimentichiamo che il lavoro educativo dovrebbe essere fatto di continui sconfinamenti. Maneggiamo quotidianamente le incrostazioni di un sistema figlio di un brutale modo di produzione, ma riusciamo a spogliare i nostri interventi educativi di qualsiasi valenza politica, riducendoli, il più delle volte, a una mozione di sentimenti. Uno dei principali progetti del servizio politiche per l’infanzia e l’adolescenza, i Poli Territoriali per le Famiglie, alza con un orgoglio quasi ortodosso l’epistemologia sistemico-relazionale, il modello ecologico, ma si ferma sempre e solo alla famiglia, al microsistema, scarta con prudenza e una pudicizia tutta vittoriana qualsiasi implicazione politica di quel modello. Poi arriva un virus, in conseguenza del quale ogni due settimane ci viene detto cosa ci è consentito e cosa no, anche nella nostra sfera privata, in base al colore che ci è stato associato, e tutto quello che riusciamo a fare è essere soddisfatti per aver aiutato dei ragazzi “svantaggiati” a seguire la Dad.

In un corso di formazione che si è tenuto a cavallo dell’estate, con l’Istituto degli Innocenti, ci siamo detti che sì, esiste ancora la possibilità di svolgere un lavoro educativo. Ma non siamo ancora riusciti a situare il corpo. Qualcuno recepisce le misure restrittive come una propria missione educativa, perché la legge si rispetta sempre, qualcun altro vorrebbe fare come se queste misure non ci fossero, infrangere la zona rossa, la zona gialla e la zona arancione, rifiutare il grande apparato disciplinare nel quale ci stanno imbrigliando e correre nudo e felice verso un orizzonte di libertà. In entrambi i casi si fa fronte all’angoscia rimuovendo il problema.

A marzo, per festeggiare un anno di Covid-19, torniamo in zona rossa. Come se non fosse passato tutto questo tempo. Ancora una volta, però, ci viene data la possibilità di essere produttivi, di andare a lavorare. Si potrebbe dire no, non lo possiamo fare, non ci sono le condizioni, non è ancora possibile in tutta onestà restituire un senso al nostro lavoro. Ma del senso del nostro lavoro poco importa. Non ci chiudono perché non diamo nell’occhio, a malapena sanno che esistiamo. L’assessore alla scuola non ha più la delega alle politiche sociali, ora il nostro assessore è una tipa che insegna marketing.

Per ora quello che posso fare è restare “in situazione”, perché il processo educativo è sempre “in situazione”. Aspettare che l’orizzonte torni visibile oltre la nebbia. Insistere ostinatamente con i ragazzi nel sostenere che “questa non è una pipa”.

Ci sono relitti sparsi alla deriva. Forse è un naufragio. Forse è ciò che resta di qualcosa che si è liberato. (emiliano schember)

2 Comments