L’ultima volta che ho incontrato Andrea ero in ritardo. Avevo una riunione d’equipe a lavoro. Faceva caldo. Era la prima riunione in presenza dopo mesi di incontri online. Camminavo con passo svelto in apnea. La mascherina mi levava l’aria e mi faceva appannare gli occhiali. Avevo gli auricolari. Forse ascoltavo un podcast di “Ad alta voce” di radio Rai 3. Forse si trattava di Amatissima di Toni Morrison.

Lui mi compare davanti all’improvviso. Non l’avevo visto. Inizialmente non l’avevo riconosciuto. Mi saluta e mi tende la mano. Sono disabituato ai contatti. Lo evito. Gli dico che ho fretta. Che mi dispiace. Che non posso fermarmi. Mi guarda allibito con la mano ancora a mezz’aria. Emiliano, ma che fai? Vieni qua. Ma sei impazzito? Sento la sua voce dietro di me allontanarsi. Più si allontana, più provo vergogna per me stesso.

Ho conosciuto Andrea una ventina di anni fa. Non è un mio amico, ma ci presentò un amico comune. Uno di quelli che raccolgono a strascico l’umanità più disparata. Non è un mio amico, ma conosce il mio nome. E io il suo. Qualche volta è stato anche a casa mia, quando casa mia era altrove.

Finito quel breve periodo non ci siamo più visti per almeno una decina di anni. Poi ho iniziato a rincontrarlo. Sempre per caso. Sempre all’improvviso. Come un’apparizione. Rispetto a come lo ricordavo era più allucinato, rabbioso, disperato. Gli era successo qualcosa. Ma ti rendi conto di quello che mi hanno fatto?, ripeteva. Emiliano. Hai capito? Mi hanno rapito. Mi hanno stuprato.

Andrea mi interrogava, ma io non ero preparato. Non sapevo cosa gli era successo, non capivo di cosa parlava. Il suo tono vagamente aggressivo mi metteva a disagio. Ancora più disagio mi creava il senso di inadeguatezza che le sue parole mettevano a nudo. Non ero capace di affrontare il dolore che mi riversava addosso. Per questo il desiderio di fuga. Per questo i tentativi di evitarlo.

Emiliano tu lo devi dire. Lo devi raccontare quello che mi hanno fatto. Lo devi scrivere. Ma cosa devo raccontare Andrea? Ma come cosa, Emiliano? Ma lo hai capito quello che mi hanno fatto?

Non lo avevo capito. Poi ho saputo che aveva subito un Tso, un Trattamento sanitario obbligatorio.

FAMIGLIA E MANICOMIO

Nel 1972 usciva negli Stati Uniti, Family life, un film di Ken Loach che racconta della sinergia diabolica che si crea tra due istituzioni totali: il manicomio e la famiglia. Con la crudezza con cui sa raccontare le sue storie, Loach mostrava la catabasi di una ragazza maciullata proprio da chi avrebbe dovuto prendersi cura della dimensione più intima della sua persona: a causa dell’ipocrisia piccolo-borghese della famiglia di provenienza e del brutale perbenismo della madre, la protagonista subisce una ferita psicologica che l’istituzione psichiatrica si incaricherà di far degradare in cancrena. Al centro c’è l’idea del disciplinamento, l’educazione che raddrizza, la repressione propria e altrui come modello identificativo.

Apparentemente la società da cui emerge la storia raccontata nel film è lontana da quella attuale: quella forma di bigottismo borghese, tutto centrato sulla capacità di costruire un’immagine di sé quanto più standard possibile, che il ’68 aveva intaccato senza spazzarla via, non pare assimilabile a un mondo che ha elevato il “bunga bunga” a cifra, a chiave di lettura di un’intera società. Ma se le manifestazioni estrinseche sono quasi opposte, la sostanza è invece la stessa: che sia grigia e uniforme o pulsante di colori e luci stroboscopiche, la società disciplinare imposta dal modo di produzione capitalista e dalla sua ferrea divisione del lavoro e del non lavoro su scala globale, si fonda sulla conformità dei comportamenti e dei pensieri, sulla loro riproducibilità seriale, sulla sostanziale omologazione delle persone al modello dominante definito da una particolare contingenza storica.

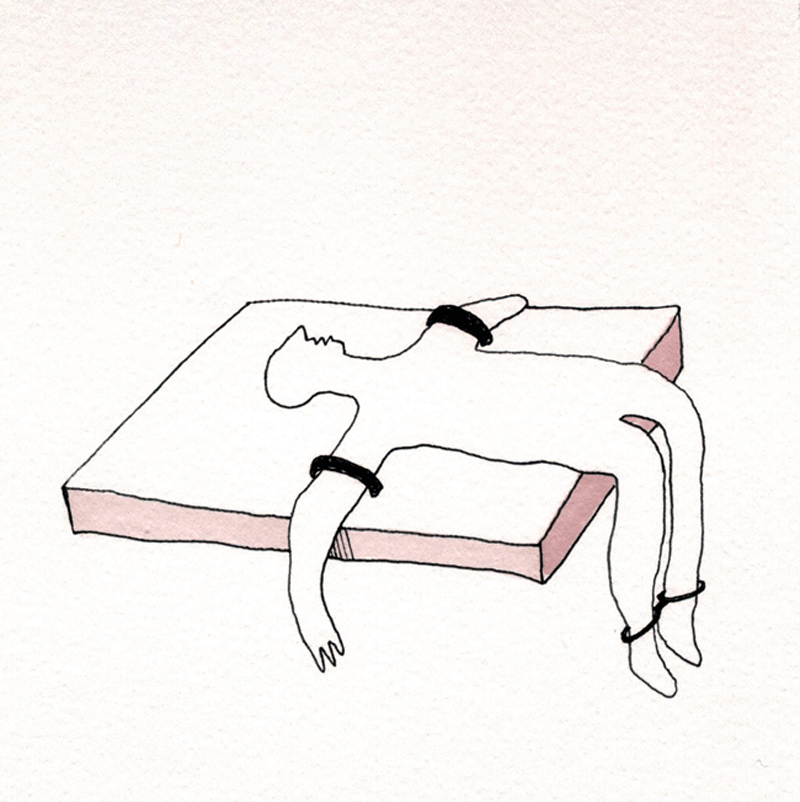

Ed ecco, allora, che nonostante il ’68, l’antipsichiatria, Basaglia, ancora oggi chi non si lascia disciplinare viene piegato o spezzato con la forza: se si tratta di una massa di persone, a incaricarsene è la brutalità, talvolta omicida, delle forze dell’ordine; per i comportamenti individuali esiste, invece, uno strumento che si ammanta di rigore scientifico; non è la rozza muscolarità del manganello a ricondurre alla norma, ma la firma congiunta di due esimi dottori, resa esecutiva dal sindaco di turno. Il Trattamento sanitario obbligatorio. Così, la scienza e la politica, in nome e per conto della società tutta, avocano a sé la responsabilità di “curare” una persona che non ne riconosce il bisogno.

Accade allora che a Fano, un ragazzo di diciotto anni, che rifiuta di indossare la mascherina e si incatena al suo banco a scuola, venga “curato” con la forza. I suoi compagni di classe e gli insegnanti si stupiscono. È un ragazzo tranquillo. Mai dato problemi. La preside della scuola se la prende con un certo “costituzionalista” che avrebbe manipolato il ragazzo inducendolo all’atto di insubordinazione. Il sindaco si giustifica dicendo che, dopo quella di due specialisti, la sua è una firma dovuta. La famiglia del ragazzo non c’è. Nei vari articoli pubblicati dopo il fatto, appare come un convitato di pietra. Tutti sembrano indignati per il ricorso al Tso. Tutti sembrano accorati per la giovane età di questo ragazzo. Troppo giovane. Se non voleva indossare la mascherina. Se non ha voluto sentire ragioni. Sicuramente è stato manipolato. Da un adulto. Un cinquantenne. Probabilmente un No-Vax. Sicuramente un No-Mask. Con ogni probabilità un cospirazionista senza scrupoli. Intanto il ragazzo è stato portato via dalle forze dell’ordine e dal 118. È stato sedato. È stato ricoverato.

La preside della scuola ha consentito che la questione venisse delegata alle forze dell’ordine prima e ai sanitari poi. I professori e i compagni di scuola sono rimasti increduli, ma non sono intervenuti. Nessuno ha inscenato un sit-in per impedire che il ragazzo venisse sequestrato. Nessuno ha occupato la scuola per il tempo che il ragazzo è stato costretto al ricovero coatto. In fin dei conti quel diciottenne ha contravvenuto alla legge della mascherina. Si è concesso l’azzardo di una posizione eterodossa. Le conseguenze erano inevitabili.

LA SCUOLA ABDICA

Se in Family life erano le istituzioni della “cura”, la famiglia e la psichiatria, a farsi carico della funzione disciplinare, nell’episodio di Fano sono le istituzioni educative a sostenere il dispositivo repressivo: la scuola attivamente, la famiglia con la sua assenza. Il comportamento difforme del ragazzo di Fano è entrato in cortocircuito con l’isteria securitaria con cui si è affrontata la pandemia: se è vero che siamo in guerra, gli atti di insubordinazione vanno giudicati dalla corte marziale e sono passibili del giudizio di alto tradimento. In quest’ottica il ricorso al Tso sembra quasi un atto di clemenza se si considera che l’alternativa poteva essere il plotone d’esecuzione.

Non stupisce tanto che sull’episodio si siano subito lanciati i parassiti della politica istituzionale ed è in linea con i tempi che corrono che dal punto di vista concreto il versante politico direttamente coinvolto nella vicenda, cioè il sindaco, si sia limitato al miserabile ruolo di passacarte. Ma quello che allarma è la risposta di chi dovrebbe ricoprire un ruolo educativo. Certo l’atrofizzazione della funzione educativa a vantaggio di quella didattica non è una novità nel contesto scolastico attuale, ma la totale incapacità di un’istituzione che dovrebbe conservare almeno la memoria della sua funzione educativa e che precipita fino a delegare il suo ruolo alla disciplina psichiatrica, fa rabbrividire.

Siamo di fronte a una forma di educazione disciplinare che individua nella dinamica conflittuale, con cui l’adolescente accede al mondo adulto, una forma di patologia a cui rispondere con la sedazione. Il ragazzo è normale se non recalcitra, se non si oppone, se è mansueto, perché così dovrà essere da adulto: silenzioso, dimesso, rassegnato. Nel mondo a una dimensione nel quale viviamo, chi ha una funzione normativa viene chiamato ad addestrare i ragazzi all’obbedienza cieca, inconsapevole, non riflessiva. Chi non riesce a sottostare alla disciplina, chi chiede di scegliere consapevolmente, e quindi eventualmente di non scegliere o di scegliere diversamente, viene affidato alle cure del dottore o del poliziotto. Uno degli argomenti che i poliziotti che uccisero Federico Aldrovandi usarono per giustificare il loro uso della violenza fu che era difficile contenerlo, che era alterato, che sembrava un pazzo. Quindi, per riportare alla misura adeguata un comportamento non conforme, per ricondurlo nel solco, è possibile che si possa arrivare oltre la sedazione, fino alla soppressione.

Nello spazio ortogonale richiesto dall’educazione disciplinare, l’educatore è addomesticatore se riesce, delatore quando non riesce più ad addomesticare. Il plagio invocato dalla preside è una foglia di fico e le annotazioni sul comportamento abitualmente corretto del ragazzo di Fano sono un biscottino per il thè delle cinque. Assumersi la responsabilità di svolgere un lavoro educativo significa prendere posizione, anche se si tratta di stare dalla parte di un ragazzo che non vuole indossare la mascherina in classe in tempo di Covid-19. L’atto provocatorio, indisciplinato, di contestazione, del ragazzo non sarebbe dovuto diventare un fatto di cronaca, ma rimanere nella pudica intimità delle relazioni educative interne a quella classe. Ma l’educazione disciplinare alla pudicizia preferisce la gogna, la punizione esemplare, la correzione.

Daniele Mencarelli, nel romanzo Tutto chiede salvezza, scrive: “Quale malattia mi fa chiedere salvezza? Quale educazione mi fa implorare pietà?”. Se lo spirito del tempo invoca il massimo della disciplina conformistica, seppure nella forma della chiassosa e narcisistica confusione social-mediatica, bisogna allora ricercare un’educazione inattuale che non faccia “implorare pietà”, ma che inciti al conflitto. Bisogna spronare i ragazzi a mettere in discussione gli assunti con i quali si pretende di costruirgli intorno il recinto nel quale sono lietamente invitati a passare il resto della loro vita.

Non è con lo spettacolo patetico di un’adultità frustrata e repressa, come quella che attualmente offriamo ai ragazzi, che li invoglieremo a essere i morigerati cittadini di domani. Raccogliere il loro bisogno di conflitto significa rafforzare la loro disposizione riflessiva e autoriflessiva. Chi si assume l’onere di portare avanti un lavoro educativo deve fare i conti con questa alternativa: ricevere gli attacchi di un’adolescenza inquieta o fare il delatore perché quegli attacchi siano ricondotti all’ordine disciplinare. Ognuno di noi è chiamato a monitorare riflessivamente la propria disposizione, soprattutto oggi che l’emergenza sanitaria ci rende tutti disponibili a rinunciare a qualcosa della nostra libertà di movimento in cambio di salvezza. Ma le rinunce che vengono chieste non sono una meccanica spontanea, piuttosto l’organizzazione di un sistema di potere che stabilisce gerarchie e priorità. Garantire a un diciottenne la libertà di contestare queste gerarchie e queste priorità è il minimo sindacale per un educatore che non voglia essere funzionario dell’educazione disciplinare.

Andrea non chiede salvezza, chiede giustizia. Alle sue domande non ho saputo rispondere. Lui ha messo in cortocircuito la mia capacità di organizzare e dare significato alla realtà. Andrea non è un ragazzo, ma un adulto che il sistema disciplinare ha definitivamente spezzato. Perché quello che non si può raddrizzare alla fine si spezza.

Qualcuno parla di comunità educante. Molti pagano il pizzo alla comunità omologante. Gli educatori ogni giorno devono scegliere quale porta aprire. Ogni giorno hanno il dovere di essere consapevoli di dover scegliere. (emiliano schember)

Leave a Reply