Nel settembre 2012, in occasione della cinquantesima uscita di Napoli Monitor, abbiamo preparato un “numero speciale” chiedendo a redattori e collaboratori del giornale di scrivere dei racconti sulla loro generazione, e ad altrettanti disegnatori di illustrarli a tutta pagina. Ne sono venuti fuori otto pezzi autobiografici – in un arco anagrafico che va dai venti ai quarant’anni – che pubblicheremo nel corso di questa estate, a distanza di quasi due anni dalla loro scrittura.

Qualche tempo fa ho trovato nel libro di Valeria Parrella, Lettera di dimissioni, il racconto del cosiddetto “attacco psichico” per far crollare il Jolly Hotel. Mi ha colpito perché a quella cerimonia, metà goliardica e metà simbolica, che si svolse più di quindici anni fa sulla terrazza panoramica di un parco abbandonato, avevo partecipato anch’io (lei no, ma qualcuno deve avergliela raccontata). Quell’happening si iscriveva nel filone più eccentrico, ma in fondo marginale, dell’occupazione di un centro sociale a Montesanto, che per alcuni anni cambiò i connotati di una struttura pubblica – in cui era compreso quel parco – costruita e abbandonata nel dopo terremoto. Nel libro della Parrella, l’episodio riassume in un paio di pagine l’impegno politico giovanile della protagonista, che poi fa carriera nel mondo del teatro, diventa un piccolo squalo, infine si ravvede e si dimette dal suo incarico. Nell’ultima pagina il Jolly Hotel comunica con la protagonista attraverso un display digitale, spiegandole che quel che conta è la responsabilità personale e che nessun attacco psichico potrà mai scalfirlo. “Voi avete giocato e io vi ho lasciati fare”.

Alla fine del libro mi sono domandato se è questo il tipo di racconto che si merita la mia generazione, questa visione aneddotica, distratta, folcloristica. Non pretendo certo un Milestones o narrazioni di quel livello, ma almeno qualche riflessione più sentita, qualche tentativo di sintesi, qualche sforzo creativo per interpretare o rappresentare la gioventù attiva in quegli anni a cavallo tra Novanta e Duemila, non per forza da parte di chi certe cose le ha vissute, ma anche da chi se l’è fatte raccontare, poco importa.

Non era la prima volta che mi veniva in mente una domanda simile. Non solo nei romanzi dei miei coetanei, ma anche nei film, nei saggi, e naturalmente negli articoli di giornale, in cui si manifesta più spesso e nella forma più triviale, avevo notato questo modo di tratteggiare l’impegno nei movimenti politici e sociali, concentrandosi sui dettagli meno significativi, sulle mode più ingenue, sulle tendenze più distruttive o trascurabili che ogni impresa condivisa da una varietà di persone porta con sé. I romanzieri si servono della distanza che in questo modo si viene a creare per tornare alle vicende del personaggio, al suo orizzonte desolatamente (e all’apparenza inevitabilmente) individuale, alle sue intime tribolazioni. I saggisti o gli editorialisti usano lo stratagemma in senso polemico, per liquidare il valore intrinseco di tali esperienze, siano esse movimenti di massa o piccole aggregazioni refrattarie al mondo così com’è. Un esercizio facile, e sporco, su cui ogni nuovo maitre a penser che si rispetti ha l’obbligo di cimentarsi alla prima occasione. Ma anche limitandoci a questo orizzonte polemico, e lasciando perdere i letterati o i cineasti, dall’altra parte cosa si oppone? Dove sono quelli capaci di mettere in primo piano il nucleo di un’esperienza politica collettiva, di analizzarne con franchezza qualità e storture, di prendere sul serio il fine ultimo, quello della possibilità di cambiare la città, e quindi il mondo. Quante analisi pigre, quante parole stantie, anche quando lo sguardo proviene dall’interno, e quanta poca curiosità dall’esterno verso i tanti sommovimenti grandi e piccoli che continuano a scuotere il nostro mondo. I mezzi di espressione si moltiplicano, ma le voci che si ascoltano si fanno sempre più grossolane.

Mi rendo conto che tutto ciò può suonare generico. Potrei fare altri esempi, ma chissà quante cose resterebbero fuori; in fondo leggo troppo poco e svogliatamente i narratori della mia età, vado sempre meno al cinema, sfoglio con disgusto quasi tutti i giornali per poter azzardare una dimostrazione “scientifica” di quello che dentro di me avverto così chiaramente. Proverò a prenderla da un altro verso.

C’è una cosa che stava particolarmente a cuore a quelli della mia generazione (ma ripensandoci forse eravamo solo in cinque o sei), una cosa che per anni abbiamo messo al centro di tante azioni e pensieri, che ci ha fatto stare male la notte, e che alla luce del giorno ci siamo sforzati di affrontare a viso aperto, di descrivere, interpretare, correggere. Questa cosa, per dirla con una semplificazione, è il rapporto, anzi la mancanza di rapporto, il conflitto latente, la reciproca indifferenza e ignoranza che intercorre nella città in cui viviamo tra i ricchi e i poveri (bisognerebbe forse aggiungere altre parole, spiegarsi meglio, ma con un po’ di sforzo chiunque può intendere a chi e a cosa mi riferisco; e in tale definizione, naturalmente, non rientra l’ammontare dei rispettivi conti in banca).

Quelli della generazione dei Settanta (anche lì una minoranza, ma ben più nutrita della nostra) la questione l’avevano affrontata attraverso l’iniziativa politica, l’enfasi rivoluzionaria, la lotta in comune. Era stata un’illusione anche quella, d’accordo, ma qualcosa di concreto era successo, c’erano i racconti di chi c’era stato, da una parte e dall’altra, a testimoniarlo. A Napoli molte di quelle storie si erano svolte nella Mensa dei bambini proletari, che stava a dieci passi dal nostro centro sociale, e quelli che erano rimasti alla Mensa dopo il riflusso, e l’avevano trasformata in un asilo, le raccontavano ancora volentieri; anche se doveva sembrargli più utile dimostrarcelo con i fatti, e venivano a insegnarci dei semplici giochi da fare all’aperto nei primissimi tempi dell’occupazione, quando l’invasione dei ragazzini del quartiere rischiava di mandare all’aria i nervi e i progetti.

La rivoluzione intorno non si annusava più, non c’era nessuna promessa di redenzione per noi, figuriamoci se potevamo offrirla a loro. Però c’era tanta curiosità, una multiforme volontà di conoscere, di approfittare di quello squarcio nel tempo e nello spazio che si era aperto nel parco abbandonato tra Tarsia e Ventaglieri, per andare verso quegli estranei di cui si conosceva a malapena la lingua, le abitudini, il modo di pensare, e nei confronti dei quali la famiglia, la scuola, l’inerzia delle cose avevano provveduto a scavare un fossato che poteva solo allargarsi con il passare del tempo. E se era vero per noi, qualcosa di simile doveva accadere anche a loro, alle mamme del quartiere come alle studentesse, ai giovani perditempo parcheggiati sui muretti del parco come ai militanti pieni d’idee da sottoporre a verifica. Abitavamo la stessa città, e senza conoscerci reciprocamente non l’avremmo mai conosciuta davvero. Da una parte e dall’altra, in tante maniere confuse e anche perverse, ognuno doveva sentire la necessità di costruire dei ponti. Prima che il fossato diventasse incolmabile.

Il primo impatto fu devastante, soprattutto per le ragazze del centro sociale, che avevano allora poco più di vent’anni. Una fu picchiata sotto il portone di casa dalla mamma di una ragazzina del quartiere che aveva scaricato su di lei tutto il peso delle sue cattive amicizie. Un’altra si innamorò, ricambiata, di un giovane garzone che però non ebbe il coraggio di assumere quella relazione nel suo ambiente e la consegnò per mesi alla feroce irrisione dei suoi compari. Altre ancora provarono a darsi da fare, allestendo per esempio laboratori con i bambini che nel giro di qualche minuto immancabilmente esplodevano, mandando in mille pezzi l’argilla, la cartapesta e le buone intenzioni di chi li aveva proposti.

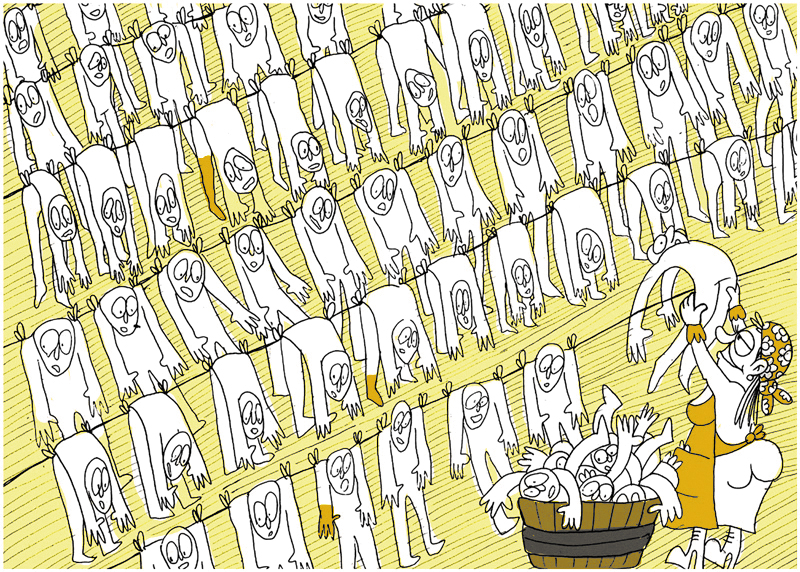

Nei primi mesi di occupazione passarono per il centro sociale decine di persone. Molte rinunciarono, altre rimasero lì, cercando e trovando, con il passare del tempo, i modi più adatti per imbastire quella agognata alleanza, privilegiando la relazione costruttiva con i bambini e con gli adolescenti, allestendo spazi e regole definite, abbassando la soglia delle ambizioni ma coltivando un’adeguata preparazione rispetto alle iniziative da mettere in campo. In breve tempo, il quartiere divenne il centro del mondo. Il centro sociale però doveva servire per metterlo in comunicazione con la città, altrimenti l’unico risultato sarebbe stato di moltiplicare i ghetti.

Non era facile, negli anni della santificazione di Antonio Bassolino sindaco, far notare che non tutto andava per il meglio, attirare l’attenzione sul malessere delle vite marginali, eppure così numerose, ignorate dal (e ignoranti del) rinascimento presunto della loro città. La violenza e la prevaricazione, la rassegnazione e l’indolenza, ma soprattutto la separazione, l’incomunicabilità, l’ostilità tra le due città, che segnavano la vita quotidiana del nostro come di tanti altri quartieri, erano come svanite, evaporate nei tanti discorsi dei politici e degli intellettuali della sinistra, che forse un tempo erano stati un riferimento per qualcuno, ma non lo erano più e anzi non lo erano mai stati per molti di noi; così come restavano sullo sfondo nei rituali sermoni antimafiosi pronunciati da giornalisti, poliziotti, magistrati; e in modo strumentale (per attirare soldi) facevano timidamente capolino nel linguaggio stereotipato dei nuovi sacerdoti dell’associazionismo, che alla fine degli anni Novanta assumevano con forza la responsabilità di governare il disagio sociale per conto dello stato, dotandosi per la bisogna di una nuova leva di tecnici e dirottando verso un frustrante precariato da “operatori sociali” anche le energie più anticonformiste e “politiche” che si affacciavano nei diversi quartieri.

Qualche volta provammo a uscire anche noi dal centro sociale, a fare politica nel senso più tradizionale, scegliendo una lotta e perseguendo un obiettivo attraverso le manifestazioni, la propaganda, il dialogo con le istituzioni. Ci alleammo con un gruppo di attivisti che nella periferia nord richiedevano soluzioni abitative non-ghetto per i rom: niente più campi spontanei, insalubri e pericolosi, ma nemmeno i campi di concentramento istituzionali; piuttosto ipotesi diverse, anche miste, in linea con le nuove direttive che si affermavano in Europa e in certe parti d’Italia. I nostri amici erano i più preparati e autorevoli, lavoravano da anni con i rom, godevano della loro fiducia. Ma erano anche i più estremisti, volevano che i rom stessi avessero voce in capitolo sulle scelte che riguardavano il loro futuro, senza la mediazione di nessuno. Insieme provammo a dare del filo da torcere alle associazioni che lucravano dallo stato di soggezione in cui si trovavano i rom, e ai politici che volevano rinchiuderli in un recinto il più lontano possibile dai cittadini elettori, facendo passare questa deportazione come un esempio della loro benevolenza. Ci prendemmo qualche soddisfazione, vincemmo alcune battaglie. Nel giro di un anno perdemmo la guerra. Il comune, con l’avallo dei tanti sciacalli in buona e in cattiva fede, rinchiuse centinaia di rom in un campo lontano da tutto, tranne che dal carcere di Secondigliano. Decisione che si rivelò funesta negli anni a venire. Il sindaco, in ogni caso, volle aprire lo champagne con i rom il giorno dell’inaugurazione del lager.

A prima vista perdevamo su tutta la linea. Eravamo stanchi, isolati, guardati con sospetto anche dagli altri centri sociali: usavamo un linguaggio diverso, ignoravamo i loro codici, ci impuntavamo su questioni che sembravano di dettaglio. Le ingenue speranze di palingenesi che inconsciamente avevamo coltivato, si andavano spegnendo un po’ alla volta, silenziosamente, insieme alla nostra pazienza, comprensione, disponibilità verso gli altri. Allo stesso tempo, però, cominciammo a sospettare che la questione non fosse tanto vincere o perdere. Bisognava rallentare il passo, guardarsi alle spalle. Avevamo accanto, in quel tempo, delle rare figure alle quali riconoscevamo un’autorità incondizionata. Dalle loro parole apprendemmo la profondità e la prospettiva, dalle loro azioni la perseveranza. A prima vista erano anche loro degli inguaribili perdenti, ma con sfumature diverse: puoi essere un perdente influente, di nicchia, per intenditori, o un perdente maledetto e intrattabile, da santificare rigorosamente post-mortem. Erano guide diverse tra loro, e infatti non si frequentavano; le avevamo scelte, o ci avevano scelto, quasi per caso. A guardare bene però non c’era niente di fortuito nel nostro incontro. In loro avevamo trovato quello di cui avevamo bisogno. Nei loro libri, nei loro articoli, nei loro dipinti, i movimenti collettivi, il dissenso organizzato, l’opposizione costruttiva, erano costantemente al centro dell’attenzione. Erano il centro dei loro pensieri. Li interpretavano, li rappresentavano, ma soprattutto erano impegnati a fomentarli, ognuno con i suoi mezzi e con le sue alleanze. Grazie a loro cominciammo a collocare i nostri dubbi, i nostri esperimenti, gli insignificanti tentativi di quegli anni, in un tempo che si andava popolando di innumerevoli esempi, di patriarchi e fratelli maggiori, di affinità e differenze; una foresta che aveva radici nel passato ma si estendeva fittamente nel presente, abbracciando luoghi ed esperienze lontane e vicinissime, facendoci sentire spesso inadeguati ma anche in ottima compagnia. Per questo, anche se un’esperienza si stava esaurendo, ci appariva scontato, inevitabile, pensare che, magari sotto altre forme o da qualche altra parte, avremmo ricominciato daccapo. (luca rossomando)

Leave a Reply