È uscito il 30 marzo scorso, in occasione del ventesimo anniversario della morte di Primo Moroni, un numero speciale di Primo maggio. Saggi e documenti per una storia di classe, promosso dalla Fondazione Luigi Micheletti. La rivista viene pubblicata come supplemento di Altronovecento.

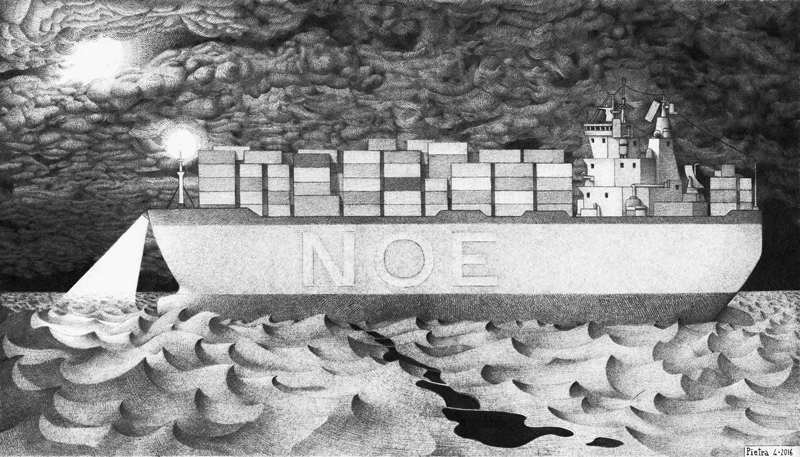

Pubblichiamo a seguire un articolo di Andrea Bottalico dal titolo: I porti, dannazione della merce.

* * *

Il cambiamento di paradigma che ha investito i porti negli ultimi decenni è ormai visibile nei suoi effetti più dirompenti. Se da un lato i nuovi meccanismi di accumulazione dell’economia contemporanea sono caratterizzati da un’organizzazione reticolare della produzione, dall’altro non si riuscirebbero a comprendere a fondo questi meccanismi senza osservare il funzionamento della catena marittimo-logistica, vale a dire uno dei vettori essenziali per la creazione di valore. I porti, com’è stato già accennato, sono gli snodi principali della catena marittimo-logistica, al di là del loro radicamento all’interno di cornici istituzionali e spaziali specifiche. Cos’è cambiato negli ultimi decenni? La competizione odierna avviene lungo le catene logistiche che connettono le origini alle destinazioni delle merci. L’attuale configurazione della competizione portuale ha luogo lungo la totalità della catena logistica, in generale formata dalle attività marittime, dalla movimentazione delle merci nell’area portuale e dai servizi di trasporto nell’hinterland. Tre dimensioni integrate, che vedono i porti al centro, investiti da tensioni e forze che tendono a destrutturarne i modelli organizzativi e i sistemi di un lavoro astorico, localmente radicato e al contempo esposto alle pressioni di mercato sia interne che esterne. Un lavoro tanto arcaico nella forma quanto ipermoderno nella sostanza,sempre più digitalizzato, automatizzato, remotizzato, ma non per questo obsoleto.

Nuovi equilibri

L’effetto più dirompente del cambiamento di paradigma è quindi riassumibile in un nuovo equilibrio di potere tra gli attori principali. In particolare, due forze incidono sull’organizzazione sociale del lavoro nei porti: i processi di privatizzazione o deregolamentazione, e il tentativo delle compagnie marittime di controllare l’intera catena logistica del trasporto, al fine di cercare una maggiore integrazione tra gli attori per sfruttare le economie di scala.La varietà dei regimi di lavoro nei porti è influenzata non solo dagli attori economici e sociali coinvolti in questo nodo principale, ma anche dalle strategie degli attori globali che agiscono lungo l’intera catena marittimo-logistica. Le trasformazioni più significative sono quindi veicolate dalle dinamiche instabili e mutevoli dell’industria marittima, per non parlare dei processi di automazione in banchina (spesso un deterrente per i lavoratori, come è emerso ad Anversa) e dell’impatto in termini di occupazione e costi (sociali, del lavoro). Il fenomeno del gigantismo navale inoltre, così come le integrazioni orizzontali e verticali, ma anche le fusioni, i fallimenti, le acquisizioni e le alleanze tra compagnie marittime, hanno trasformato radicalmente il panorama generale sia sul lato mare che in banchina e nel retroporto. Oggi i portuali e i loro sindacati si trovano a dover negoziare non solo con le imprese terminaliste transnazionali, ma anche con i loro clienti e azionisti (le compagnie marittime). E in entrambi i casi si tratta di colossi. Le strategie degli attori lungo la catena marittimo-logistica pongono sempre più nuove insidie per il lavoro portuale e l’intera portualità.

I molteplici problemi connessi alla varietà dei sistemi di lavoro nei porti nascono soprattutto dagli interessi in conflitto, dalla mancanza di chiarezza e compatibilità tra regolazioni nazionali e regolazioni a livello europeo, ma come vedremo, nel caso italiano riguardano anche la mancanza di uniformità regolativa a livello nazionale. D’altro canto, mentre il panorama generale si trasformava, lo scopo delle istituzioni e delle politiche europee negli ultimi decenni era quello di liberalizzare i servizi portuali – tra cui il lavoro – in accordo con i principi del Trattato europeo, mentre i sistemi nazionali del lavoro portuale, al di là della loro varietà, spesso andavano in direzione opposta alle logiche neoliberiste di “europeizzazione” del settore. Le forme di protezione dalle tensioni cui il lavoro portuale è sottoposto sono concepite come “restrizioni” al libero mercato, ma è chiaro che per le istituzioni europee e per le multinazionali attive nel settore l’obiettivo è liberalizzare l’ultimo nodo che resta da sciogliere nella catena marittimo-logistica. Ciononostante, finora ogni tentativo è più o meno fallito, al punto da costringere un cambiamento di strategia dell’Europa, orientata adesso all’utilizzo di procedure legali d’infrazione agli Stati membri non allineati e all’approccio soft attraverso il dialogo sociale di settore.

In altri termini la dannazione della merce è ancora il porto e la sua “storica” forza lavoro, con le sue regole scritte, non scritte e circoscritte in un perimetro che ne definisce con estrema precisione i rapporti sociali e i limiti spaziali, contrattuali, regolativi. Un luogo in cui il lavoro resta rischioso, usurante, professionalizzato, richiede formazione e continuo aggiornamento. Prima e dopo, “fuori” al porto, lungo la catena marittimo-logistica(nei magazzini degli interporti e nei centri distributivi, sulle portacontainer, nelle cabine dei camion, eccetera) si è più o meno servitori della merce e del suo flusso senza soluzione di continuità, al di là dei continui blocchi fuori ai magazzini, degli scioperi e dei conflitti in atto nelle piattaforme logistiche, peraltro in netto aumento. Sembrerà paradossale ma in Italia le condizioni di lavoro nei porti dalla prospettiva della catena marittimo-logistica sono in generale accettabili, tutelate da una legge e da un contratto collettivo nazionale – laddove rispettato –, sebbene agli occhi delle istituzioni europee e degli attori economici siano da scardinare sia le regolazioni a tutela del lavoro che le condizioni contrattuali dei portuali.

Il lavoro nei porti italiani

Ciononostante, il quadro che emerge dai porti italiani resta piuttosto contraddittorio, frammentato, fragile. La portualità italiana è riconosciuta per la sua varietà, per le forti differenze di governance e gestione del lavoro tra i principali scali. Un report prodotto qualche anno fa da ISFORT ha mostrato l’inesistenza in Italia di un porto simile all’altro, la dipendenza di ogni porto dal suo passato, dal suo percorso, dalla sua posizione geografica, dalla sua storia, dalla composizione della sua forza lavoro. Paragonando il variegato scenario dei sistemi di lavoro portuale a un Far West, il report ha enfatizzato l’eterogeneità dei modelli organizzativi del lavoro. A partire dal rispetto formale della legge nazionale infatti ogni porto ha trovato il proprio modus vivendi, tendendo ad autorganizzarsi secondo le proprie regole e creando uno specifico modello organizzativo che corrisponde al risultato di una sintesi tra le macro-indicazioni espresse dalla legge nazionale e le specificità locali.

L’immagine attuale non è cambiata di molto rispetto a quella fornita tempo addietro da ISFORT, sebbene la recente riforma abbia modificato l’assetto della governance portuale. Oltre al contratto collettivo dei porti e agli accordi di secondo livello, il principale corpus giuridico inerente il settore portuale – la legge 84 del 1994 – è emerso da un processo di riforma che ha sancito il passaggio da un modello pubblico di organizzazione del lavoro, in cui la principale entità di riferimento era la Compagnia Portuale, a un modello pressoché privato. Dopodiché ogni porto è andato per la sua strada. In estrema sintesi, l’impresa terminalistica (privata) nata dalla legge, opera nell’area portuale (pubblica) tramite una concessione; per il ciclo operativo di carico e scarico merci è dotata di propria forza lavoro dipendente, e può disporre anche di una riserva esclusiva di lavoro attraverso una manodopera temporanea di lavoratori autorizzati dall’articolo 17 della legge 84, per fronteggiare l’oscillazione costante della domanda derivata dai traffici. Com’è stato già accennato, questa riserva (detta anche“pool”) di manodopera può essere organizzata come un’impresa di fornitura della manodopera temporanea o come un’agenzia per il lavoro. In Italia solo alcune esperienze al momento hanno optato per quest’ultima, in virtù di situazioni diventate nel tempo insostenibili. È il caso dei porti di Trieste, Livorno e Gioia Tauro, e forse in futuro sarà il caso di Taranto, Cagliari e Napoli. (andrea bottalico – continua a leggere)

Leave a Reply