Una mattina di quattro anni fa, camminando per le vie di una periferia nord di Roma, mi sono imbattuta in due alte pile di tomi verde scuro, disposti affianco a un cassonetto dell’immondizia. Era un’enciclopedia completa dalla A alla Z, di quelle classiche che si usavano per le tesine a scuola. Sono corsa a recuperare la mia automobile e sono tornata di gran fretta al cassonetto. I libri erano ancora lì, intatti. Li ho caricati nel portabagagli, non senza una certa fatica, e li ho portati a casa, cinque piani a piedi. Ai tempi vivevo in una soffitta di circa quattordici metri quadri, nove calpestabili. Avevo fatto fatica a fare entrare un minuscolo scaffale e i pochi libri che vi avevo disposto erano frutto di una selezione serratissima. Quella mattina, presa dall’entusiasmo, non avevo pensato a quel dettaglio. Non c’era niente da fare, non sarebbero entrati neanche sotto il letto, avevo un futon. Così sono corsa a casa di mio fratello, ho scaricato i tomi sul pianerottolo e ho suonato. Il mio sorriso soddisfatto per quel regalo straordinario che stavo per consegnargli non mi sembrò totalmente ricambiato, ancor meno dalla moglie, intenta a inscatolare le ultime cose per il trasloco imminente che stavano per affrontare.

«Li sistemiamo in cima a quell’armadio sino a quando non gli troverai un altro posto», è il massimo che sono riuscita a ottenere. Da quel giorno ho iniziato una serie di telefonate, dagli amici («Un’enciclopedia? Macchè, sei fuori? Ma che ci dovrei fare?») alle scuole («No guardi ne abbiamo già una, ogni tanto dobbiamo ricordarci di spolverarla»). Alla fine ho deciso di regalare i libri a un negozio dell’usato. «È un vero peccato, ma non sono riuscita a trovare nessuno che li vuole, però è una fortuna per voi, ecco, sono come nuovi», ho spiegato al commesso. «Può anche tenerseli», ha risposto secco. «Queste cose non le vuole più nessuno».

Ho abbandonato l’enciclopedia vicino a un cassonetto, di notte, un mese dopo averla trovata. Questa volta l’ho lasciata in una periferia a est della città. «Nessuno si stamperebbe mai Wikipedia. Per quale motivo dovrebbe farlo? Per avere gli scaffali pieni di cose che non guarderesti mai?», mi ha detto Roberto Casati, filosofo e direttore del CNRS dell’Ecole Normale di Parigi. «Ci sono tanti testi che stanno migrando automaticamente al digitale, ma i libri non sono tutti uguali… ci sono i saggi, i romanzi, le favole, le enciclopedie, i ricettari. Un saggio a mio parere non potrebbe mai essere digitalizzato. Uno scrittore di saggi scrive per un lettore attento, non per uno che fa zapping, un saggista si rivolge a qualcuno che segue dall’inizio alla fine un certo tipo di discorso. Credo che il libro di carta stipuli con il lettore un contratto di attenzione, che impegna chi legge a rimanere concentrato su quanto è scritto sino a che non si chiude il libro».

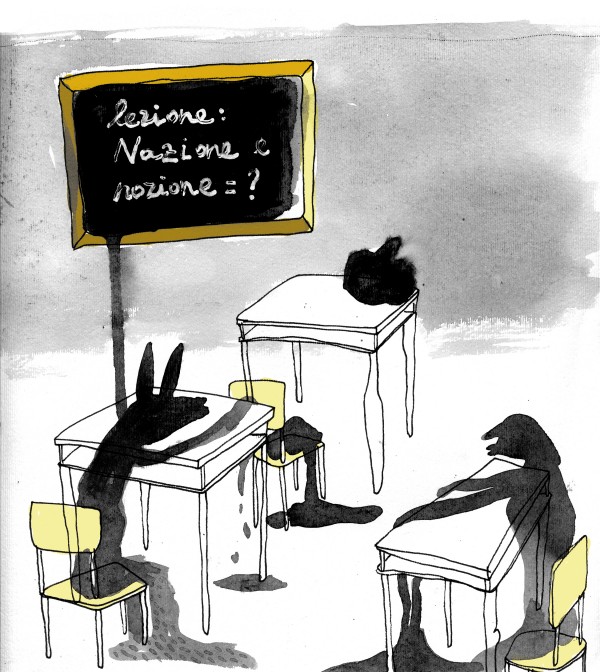

Casati non è un detrattore delle tecnologie, mentre parliamo tira fuori dalla tasca due telefoni cellulari e poggia sul tavolo un tablet con cui lavora ogni giorno. «Non si tratta di essere contro o a favore del digitale, le tecnologie esistono e le utilizziamo tutti. La questione è capire che uso farne, e soprattutto che uso farne fare ai più giovani e come introdurle all’interno di un percorso scolastico». La sua teoria è che i tablet e i supporti digitali in genere sono apparecchi altamente distraenti. «Credere senza riserva all’idea che l’educazione passi per un oggetto come l’iPad che ha milioni di applicazioni superinteressanti a tiro di click è come pensare di mettere mia figlia a scuola in una classe in cui è circondata da decine di televisori in stand-by di cui lei sa che stanno trasmettendo video divertentissimi, e che basterebbe un gesto, che dico, un pensiero, per vederseli tutti, magari anche tutti insieme».

Il multitasking, spiega il ricercatore, non esiste, l’attenzione è una cosa che nessuno sa bene cosa sia, ma l’unica certezza che si ha è che non ne abbiamo molta a disposizione. È impossibile insomma fare due attività contemporaneamente dedicando a entrambe la stessa attenzione che potremmo dedicargli facendone una alla volta. «Sto parlando di multitasking cosciente… – precisa Casati – …siamo in grado di parlare e gesticolare allo stesso tempo, questo è ovvio, ma non potremmo mai compilare una dichiarazione dei redditi recitando L’infinito di Leopardi». La storia che le nuove generazioni – quelle cresciute a bagnomaria nelle tecnologie – siano in grado di fare più cose contemporaneamente e di farle bene, per Casati è una bufala. Così come, secondo il filosofo, non è vera la “favola dei nativi digitali”, la teoria che si basa sull’assunto che i giovani di oggi abbiano competenze innate diverse rispetto alle generazioni precedenti, per il solo fatto di essere cresciuti a pane e tablet. «Ma di che competenze stiamo parlando? Della capacità di passare da un’applicazione a un’altra o di spostarsi tra diversi link? Se queste sono capacità, mi sembra che valgano ben poco. I bambini sono in grado di fare funzionare un iPad perché il design tecnologico si fa ogni giorno più semplice e intuitiva. Anche mia zia sarebbe in grado di utilizzarlo, se volesse».

Parliamo di questi temi con il professore in un’aula della scuola primaria di Roma, l’Iqbal Masih del quartiere Centocelle. Tra pochi minuti il professore racconterà le stesse cose di fronte a un pubblico di maestre e genitori, che hanno chiamato l’esperto a fare loro chiarezza sulla spinosa questione del ruolo delle tecnologie nelle scuole. È iniziato tutto a settembre 2013, quando i genitori degli alunni della prima B sono venuti a sapere che la classe dei loro figli era stata selezionata per una sperimentazione voluta dal Miur. Si tratta di una delle misure previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale, volte a introdurre nei percorsi didattici degli istituti pubblici italiani elementi tecnologici quali la lavagna digitale (LIM) e i tablet. Il programma Class@ 2.0, così si chiama l’esperimento a cui la classe avrebbe dovuto partecipare, prevedeva un utilizzo “diffuso e continuo” dei supporti digitali, che avrebbero accompagnato i discenti nel corso dell’anno: a ogni alunno il suo tablet, collegato a una rete Wi-Fi, e alla maestra una LIM.

Un esperimento che sta coinvolgendo decine di classi di prima elementare in tutta Italia e che viene incentivato dal Miur con un finanziamento di quasi quindicimila euro a scuola. Dopo una lunga serie di confronti e discussioni, i genitori hanno deciso di opporsi al progetto. «Non vogliamo che i nostri figli facciano da cavie. Deve valere un principio di precauzione», hanno scritto nella lettera indirizzata al dirigente scolastico. Nella petizione hanno anche proposto di inserire un laboratorio di informatica tra le attività scolastiche, dichiarandosi però fermamente contrari a un uso diffuso e costante dei supporti digitali. «Il problema è che nessuno sa quali siano gli scopi didattici di questi esperimenti», mi ha detto un giorno la libraia ed educatrice Deborah Soria. «Se le maestre fossero davvero convinte di quello che si sta andando a fare, se conoscessero i benefici di un’eventuale digitalizzazione della didattica, sarebbero loro stesse in grado di rassicurare i genitori». Deborah lavora con i bambini ed è esperta in letteratura per l’infanzia. «Ho provato e sto provando a utilizzare anche i libri digitali, ma ancora non mi è chiaro come fare stare attenti i bambini su una cosa che si muove così tanto. Qualsiasi stimolo che renda i piccoli curiosi è prezioso, ma credo che sia necessario cambiare alla base i termini del discorso: ci sono delle storie in digitale bellissime, ma io non le chiamerei libri, sono delle bellissime “altre cose”».

La classe prima B della scuola Iqbal Masih dunque non ha accettato la sperimentazione voluta dal Miur, ma nel frattempo centinaia di altre bambine e bambini in tutta Italia si stanno prestando all’esperimento. Su quali principi si basa questa scelta? Esistono evidenze scientifiche del nesso tra attenzione e tecnologia? Marco Gui, ricercatore dell’università La Bicocca di Milano, ha analizzato a fondo i dati della ricerca Pisa Ocse del 2011, per ora l’unico studio italiano esistente mirato ad analizzare il rapporto tra la frequenza d’uso dei media digitali e i processi di apprendimento. Secondo la ricerca l’introduzione della tecnologia a scuola potrebbe essere vantaggiosa per i discenti se impartita a piccole dosi, ma diventerebbe controproducente all’aumentare del tempo dedicatole. «I nuovi media a scuola servono, questo è indubbio – spiega Gui – ma non si può ancora dire che favoriscano l’apprendimento, questa relazione è ancora in discussione». Prima di iniziare a parlare con noi, Roberto Casati ha disegnato un coltellino multiuso su un foglio. «La scuola oggi sembra vedere nei tablet una sorta di coltellino svizzero, uno strumento cioè che permette di fare tutto, ed è per questo che si sta dirigendo nella direzione della sostituzione degli strumenti didattici con questo supporto digitale. Ma, pensateci bene, nessuno chef sostituirebbe i suoi strumenti da cucina con un coltellino svizzero». (marzia coronati)

Leave a Reply